Ciudad de México.- Hasta hace menos de 40 años, las mujeres sudafricanas se encontraban luchando contra uno de los regímenes más cruentos y racistas del mundo contemporáneo; el apartheid afrikaans, término que hace referencia a sudafricanos de etnias blancas pero lengua afrikaans, el cual también fue enfrentado por mujeres quienes históricamente fueron invisibilizadas en esta resistencia.

Los afrikaanders, afrikáners pertenecen a grupos sociales que residen en Sudáfrica y Namibia, cuyo origen proviene de la colonización neerlandesas del Cabo durante el siglo XVII.

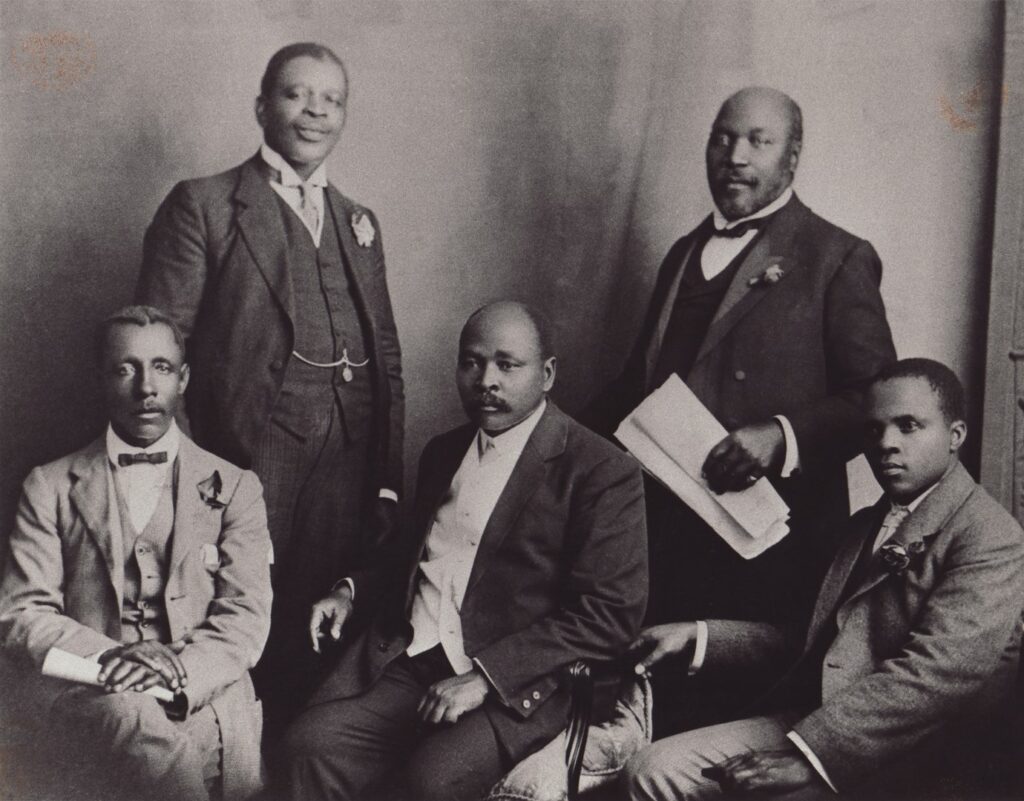

Normalmente, esta abolición paulatina se le atribuye a los hombres negros de «elite» (es decir, con estudios), quienes formaban grupos políticos de oposición y financiaban movimientos como el Congreso Nacional Africano, sin embargo, este episodio de la historia no puede ser contenida y limitada en el androcentrismo; la mujer sudafricana y namibiana también puso el cuerpo por sobrevivir y pelear.

Por ello, recordando el Día Internacional de la solidaridad con la mujer sudafricana y de Namibia es posible ir contra narrativas de revictimización de las mujeres al narrar uno de los procesos históricos más importantes del continente africano, donde ellas, son pieza elemental de la oposición, la resistencia y la consolidación para derrocar este sistema segregacionista; una pelea contra el apartheid, pero también, contra el patriarcado.

El apartheid se introdujo en Sudáfrica en 1948 y de ahí, se mantuvo vigente hasta el principio de los 90s del siglo XX. Tenía por objetivo el desarrollo separatista de los diferentes grupos raciales como una apuesta por fortalecer las expresiones culturales del territorio, sin embargo, la violencia y la desigualdad, terminaron catalizando en un conflicto extremadamente cruento.

Consultando el África Media Online (SAHO), se encuentra que entre las acciones de segregación del Estado estaba detener los matrimonios mixtos, la integración social e incluso, establecer amistad con personas de otra étnia.

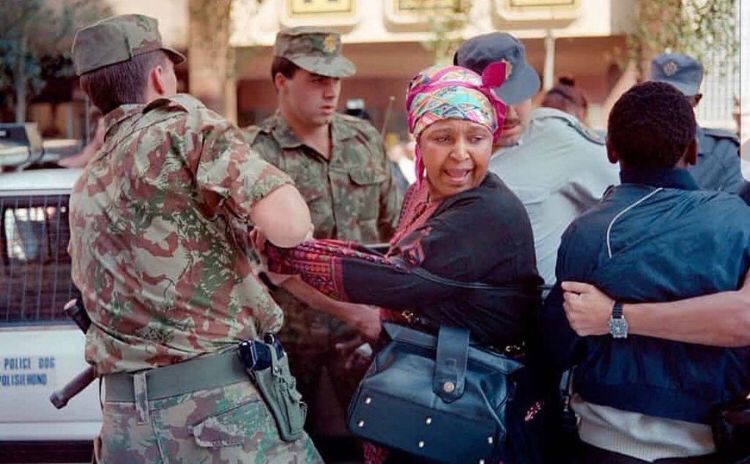

Este modelo racial no resultaba novedoso para la comunidad sudafricana – namibiana que ya habían atravesado procesos de colonización que priorizaba a los colonos blancos, sin embargo, la principal diferencia es que el apartheid impulsado por el Partido Nacionalista Afrikaner, conformado por una minoría blanca convirtió estos «mandamientos sociales» en leyes. Las personas que no las cumplían, eran castigadas y sometidas a la extrema violencia por parte de las fuerzas armadas.

El SAHO, denuncia que el mundo occidental y eurocentrista, a pesar de saber lo que vivían las mujeres, niñas, niños, personas mayores y familias enteras en África, no tenían interés en intervenir.

El sistema terminó por comenzar a caer cuando la población blanca se redujo a apenas un 15% y a pesar de sus esfuerzos de esta minoría de permanecer al poder y conservar su privilegio de gozar de las mejores ciudades, recursos, minas, transporte, educación, negocios y bienes, la revolución negra, india y asiática ya les superaba en número.

Mujeres y su lucha contra el apartheid

En todo proceso histórico, es necesario reconocer que, al verse amenazadas por el sistema, todas las personas poseen la facultad de levantarse en armas, organizarse y construir movimientos sociales reivindicativos a favor de la libertad; la lucha revolucionaria no es, ni será una característica exclusiva del hombre.

En el proceso del apartheid, las mujeres encararon la discriminación y a la población blanca que intentaba segregarla, siendo su herramienta más poderosa, la unión y organización con otras mujeres para resistir y proteger a sus hijas e hijos. Las mujeres en África, siempre han estado presentes en todos los procesos colonizadores y movimientos sociales.

Esto último, lo constata Juanita María Fernández en su investigación Mujeres de Raza Negra Sudafricana durante el Apartheid en los años 1964 y 1991, donde señala que las mujeres han sido una parte vitalicia en todo movimiento, particularmente, en su lucha por los derechos de las mujeres y para ser voz de sus comunidades, todo esto a través de la formación de asociaciones y de tejer redes con otras.

Las mujeres opositoras al régimen se vieron atravesadas por las violencias más crueles por parte del Estado; como violencias sexuales, separación de sus hijas e hijos neonatos, esterilización forzada y mutilación genital.

Hay que referir que en este sistema de segregación, la división sexual de trabajo abonaba a que las mujeres accedieran a trabajos relacionados a la limpieza, servidumbre y labores domésticas, muchas veces, trabajando para personas blancas. En estos espacios, eran golpeadas, torturadas, abusadas y agredidas, incluso, por su acento característico de su comunidad.

En 1997, Joyce S. Rankin, sobreviviente de este régimen y periodista, compartió en Inter Press Service (IPS) que las mujeres opositoras o que, se sabía, eran líderes de las organizaciones comunitarias, eran torturadas física y psicológicamente dentro de las cárceles cuando llegaba su periodo menstrual.

Las mujeres privadas de su libertad evitaban que los guardias notaran que se encontraban menstruando, pues al percatarse de ello, sacaban a las mujeres y las obligaban a quedarse de pie por horas, hasta que la sangre se coagulara por sus piernas y en el suelo.

A pesar de los riesgos y la violencia, las mujeres continuaron militando en la oposición durante décadas y fueron férreas luchadoras por lograr la seguridad en sus hogares y en su comunidad, realizando actividades de cuidado y brindando refugio a otras mujeres y hombres perseguidos por el régimen.

En el mero fervor del apartheid, un grupo de mujeres comenzaron a construir movimientos opositores grandes, entre ellos, la Federación de Mujeres Sudafricanas en el 54, creada para evidenciar y documentar los abusos que el Estado cometía en contra de las niñas, mujeres y adolescentes; su objetivo era luchar por los derechos de las mujeres y acceder a sus derechos políticos y sociales.

En este sentido, la historia no estaría completa sin nombrar a 2 mujeres que se acuerparon para enfrentar al sistema segregacionista: Albertina Sisulu e Yvonne Khutwane.

Sisulu, de profesión enfermera, había quedado sola junto a sus cinco hijos luego de que su esposo fuera detenido y condenado a más de 20 años de prisión. Gracias a ella, se comenzaron a gestar movimientos civiles a favor de la educación convirtiendo su casa en un cuartel de resistencia en el que se daban clases a las personas negras; un acto ilegal, pues el sistema no les permitía acceder a la educación.

Asimismo, Khutwane fue una afilada espía y militante del Congreso Nacional Africano, donde fue una de las claves más poderosas y aguerridas por la libertad. Fue encarcelada, perseguida y torturada durante buena parte de su vida por la liberación de su país y la abolición racial.

Ante una crisis humanitaria como el apartheid las mujeres negras no sólo fueron categorizadas como bantú -raza negra, considerada de última categoría-, sino además, estaban sujetas a un sistema misógino donde, siquiera, eran consideradas ciudadanas.

Una resistencia que parecía perdida; los Bantú apenas gozaban de un 18% de toda la propiedad en Sudáfrica, la cual tampoco pertenecía a las mujeres.

Pero además de las reglas raciales que sofocaban a la población bantú, las mujeres también eran oprimidas, no sólo por las fuerzas armadas y la población blanca, sino también, por los mismos hombres bantú quienes eran jefes que perpetuaban la desigualdad a través de leyes ventajosas contenidas en el Customary Law; leyes específicas para las comunidades negras-.

Esto lo documenta la filósofa y activista feminista Ana Emilia Salas de la Universidad de Nuevo León, quien señala que las mujeres ejercían jornadas extenuantes como obreras con el objetivo de sostener sus hogares o complementar los salarios de sus esposos.

Sin embargo, las mujeres eran tan invisibles para los mismos «luchadores revolucionarios», que ni siquiera eran mencionadas en la lucha obrera a pesar de la violación directa a sus derechos que vivían; sus experiencias fueron negadas y minimizadas por los hombres que lideraban los movimientos sociales.

El feminismo del apartheid se formó desde mediados de los años 40 del siglo XX, sin embargo, la mirada colonial obstaculiza la concepción de la lucha de las mujeres en otros continentes que han sido tan marginalizados e invisibilizados como el Africano.

Brenda Shumahmann refiere en «Shades of discrimination, 2015«, que nunca se habla de las vivencias de estas mujeres porque el feminismo es sólo estudiado y concebido desde la blanquitud occidental y no es asimilado desde la experiencia de las mujeres negras bajo el régimen de apartheid, esto, considerando que las conversaciones sobre el movimiento feminista estaban tomando mucho vuelo; pero no el feminismo negro y africano.

Es así, que es gracias a las mujeres de Sudáfrica y Namibia que existieron movimientos obreros femeninos, la transmisión de conocimientos para mejorar el autocuidado sexual, la educación y el sufragio femenino.

Nombrar y reconocer las luchas de otras mujeres lejos del crisol occidental, no sólo es una ofensiva en contra de la colonialidad, sino también, un escudo contra el monopolio masculino de la revolución.