Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo se colocó como la primera presidenta de México generando grandes expectativas sobre el avance de los derechos de las mujeres y el combate a la violencia de género; sin embargo, en este Día Internacional de la Mujer, la realidad muestra que los problemas estructurales persisten. Por ello, te traemos un panorama sobre cómo llegan las mexicanas al 8M de 2025.

Con las frases «Llegamos todas» y «Es tiempo de mujeres», Claudia Sheinbaum dio inicio a su sexenio el pasado 1 de octubre de 2024. Su discurso pretendía colocar las problemáticas de género en el centro de la agenda política, pero en la práctica, sus prioridades quedaron en evidencia con la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025.

La Secretaría de las Mujeres, una de las principales apuestas de su gobierno, comenzó siendo señalada por sobre pasar sobre los derechos laborales de las trabajadoras de las extintas Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) cuando ambas instancias fueron absorbidas por la secretaría. Esto dejó a las trabajadoras en la incertidumbre pasando por alto sus derechos laborales.

En general, esta administración ha sido acusada por cooptar e instrumentalizar la agenda feminista con fines politicos sin resolver las exigencias de justicia y seguridad pata las mujeres o generar un verdadero compromiso para erradicar la violencia de género. Este 8 de marzo, la marcha está marcada por la frustración y el desencanto. La frase «Llegamos todas» resuena vacía para las mujeres que siguen enfrentando violencia y falta de oportunidades.

Panorama sobre las mexicanas

De acuerdo con María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), persisten fallas para acreditar el delito de feminicidio. Desde Cimacnoticias se ha documentado la “Operación limpieza”, tendencia del Gobierno federal de maquillar cifras en los registros de violencia feminicida.

Existe un desconocimiento por la forma en que las fiscalías reportan los datos de feminicidio ante el Secretariado Ejecutivo, ya que no se sabe si lo hacen durante o después de las investigaciones, o si se reportan cuando ya hay un presunto culpable. Por otro lado, María de la Luz Estrada Mendoza señaló la falta de fiscalías especializadas en feminicidios en los estados de la república y la inexistencia de figuras en algunas zonas del país para investigarlos.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal de 2024, del INEGI, apuntó que en México hay 138 agencias o fiscalías especializadas en feminicidios, 207 en delitos de violencia contra las mujeres, 248 en delitos sexuales, 281 en violencia familiar, y 89 contra la trata de personas.

Las fiscalías especializadas en feminicidios comenzaron a crearse como resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gonzalez vs México en 2009, conocido como Campo Algodonero, en el cual se ordenó la obligación de estandarizar protocolos, manuales y criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar delitos vinculados con el entonces nombrado “homicidio de mujeres”.

En cuanto a las investigaciones penales de feminicidio, Amnistía Internacional ha señalado que presentan deficiencias como perdida de evidencia, no investigación pronta y exhaustiva, falta de perspectiva de género e implementación de medidas de protección.

- Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum al corte del 25 de enero de 2025, se encontró a 242 mujeres fueron víctimas de feminicidio.

- Dentro de los primeros 100 días de gobierno, las cifras oficiales indicaron una disminución del 26%, mientras que el Observatorio Ciudadano con el Nacional del Feminicidio (OCNF) apuntó a un aumento del 5%.

- Asimismo, en este mismo periodo hubo 764 homicidios dolosos de mujeres.

- Durante los últimos seis años, en promedio, 10 mujeres fueron asesinadas cada día a lo largo del país.

- El OCNF alertó a la futura presidenta sobre los desafíos que enfrentará en materia de violencia contra las mujeres, que también abarca a adolescentes y niñas, pues cada día hay 10 mujeres víctimas y un registro de 26 mil 120 desaparecidas y no localizadas.

- Actualmente, se han emitido 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 24 entidades de la república: Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

De acuerdo con Red Lupa, la desaparición de personas en México es una problemática generalizada porque alcanza a una gran escala de la población y sistemática, por los patrones de violencia encontrados.

De igual forma, hay una crisis en materia de desapariciones forzadas y por particulares que ha sido aceptada por diversas instituciones del gobierno mexicano, incluyendo a la presidencia de la República. No obstante, no se han creado políticas públicas suficientes para contrarrestar la situación y ayudar a las personas buscadoras a encontrar a sus desaparecidos.

Actualmente, la Ley General en materia de desapariciones forzadas de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (en adelante, Ley General) es el principal marco legal e institucional que funciona como una hoja de ruta que todas las instituciones deben seguir para revertir la situación.

Ante esta realidad, en mayo del 2019, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de una crisis forense, después de que mujeres buscadoras denuncian la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar que ascendió a 52 mil 004 restos sin identificar en 2020. Y es que son las mujeres en quienes constantemente recaen las tareas de búsqueda.

- En México, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas ascendió 123 mil 440 personas con corte del 7 de marzo 2025, de los cuales 28 mil 201 son mujeres, siendo que en enero de ese mismo año eran 27 mil 323 mujeres desaparecidas.

- Esta violencia se acentúa en las entidades del Estado de México y la capital mexicana. Quedando constituido el mapa de mujeres desaparecidas y no localizadas a nivel federal de la siguiente forma: Estado de México: 2 mil 114, Ciudad de México: Mil 96, Jalisco: 970, Nuevo León: 793, Tamaulipas: 545 y Veracruz: 486

- En promedio, se calcula que 18 mujeres desaparecieron diariamente en México. De estas, el 21% aún no se conoce su paradero.

- La mayoría de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son niñas y mujeres adolescentes (55%).

- En abril de 2024, Data Cívica ubicó 10 mil 953 nombres de personas desaparecidas quienes fueron borrados entre la versión más actualizada de la base de datos nacional y la de 2017.

- Existe una tendencia en la desaparición de mujeres y niñas a nivel nacional y es que, la incidencia va a la baja conforme las mujeres envejecen. A partir de los 40 años, la tendencia de desaparición comienza a disminuir

- Desaparecen más niñas de 10 a 14 años que hombres en este mismo rango de edad. De manera concreta: los hombres desaparecen entre sus 20 y 35 años, mientras que las mujeres en su segunda infancia y primeros años de adolescencia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada basado en su género.

Esta puede representarse de distintas maneras, según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con el INEGI, en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).

Asimismo, las mujeres experimentan más violencia en el ámbito comunitario (45.6 %), seguido de la relación de pareja (39.9 %), el ámbito escolar (32.3 %) y, finalmente, el ámbito laboral (27.9 %).

Desde el ámbito familiar las mujeres también viven graves violaciones a sus derechos, así como vulneraciones a su integridad física, sexual y psicológica, económica o patrimonial. Este tipo de violencia tiene altos costos para la salud de las mujeres y de las niñas.

El 11.4 % de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito familiar pasaron violencia psicológica (9.2 %), económica o patrimonial (3.1 %) física (3.0 %) y violencia sexual (1.7 %).

Los lugares con el mayor número de menciones en donde las mujeres experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito comunitario son: la calle, parque (64.8 %); el autobús, microbús (13.2 %) y mercado, plaza, tianguis, centro comercial (5.8 %).

Violencia vicaria

Aunque no existe un registro más amplio sobre la violencia vicaria en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la Violencia Vicaria en México (2022), realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), el 81% de las mujeres encuestadas fueron separadas de sus hijos, con previas amenazas y sin tener contacto con ellos, de este porcentaje, solo el 39% mantiene convivencia con ellos.

Otros datos a resaltar son: 88% de los agresores iniciaron trámites en contra de ellas; 71% sufrió violencia institucional; 57% han sido denunciadas por “violencia familiar” para delegar la guardia y custodia de sus hijas e hijos al agresor; 62% identificó la simulación de pruebas presentadas por parte del agresor; 68% de las mujeres denunciaron la sustracción de sus hijas e hijos en un periodo en promedio de 1 a 1.5 años

Las principales causas de denuncia de las victimas a su agresor son por sustracción de menores, ocultamiento del menor, violencia doméstica, violencia de género, pensión alimenticia, abuso sexual, guardia y custodia, tráfico de influencias, robo, fraude y divorcio.

Violencia sexual digital

De acuerdo con el último reporte anual ‘Violencia sexual digital contra las mujeres en México’ del Frente Nacional para la Sororidad (FNS), publicado en septiembre de 2024, las mujeres componen el 95% de las víctimas de la violencia sexual digital.

A través de solicitudes de información realizadas por el FNS a 33 instituciones de justicia, de las que solo 14 respondieron; se han podido documentar el siguiente número de carpetas por violencia sexual digital: 2 mil 682 en Ciudad de México, 2 mil 556 en Querétaro, mil 095 en Puebla, 776 en Aguascalientes, 649 en Quintana Roo, 473 en Zacatecas, 205 en Guerrero, 145 en Campeche, 127 en Chiapas, 91 en Sonora, 42 en Nayarit, 10 en Tlaxcala, 8 en Tabasco y 0 en Yucatán.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el trabajo de cuidados es aquel que incluye aquellas actividades que dan respuestas a necesidades físicas, psicológicas y emocionales de una o más personas en la esfera pública y privada, así como en la economía formal, informal, el cual no está remunerado. Históricamente, estos han sido estigmatizados y delegados sobre las mujeres, donde son vistos como una obligación inherente a su sexo.

Datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022 mostraron que en México hay 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en los hogares. Entre ellos se encuentran personas con discapacidad o dependientes, infancias y personas adultas mayores. No obstante, son las mujeres de 15 años en adelante quienes mayormente se dedican a esta tarea conformando el 75.1% de personas cuidadoras.

Además, ellas dedican en promedio de 37.9 de horas a la semana a esta tarea y atienden principalmente a niñas y niños, así como se hacen cargo de los cuidados del hogar. De las mujeres que proveen cuidados, el 39.1% afirmó tener cansancio; 31.7% disminuyó su tiempo de sueño; 22.7% sintió irritabilidad; 16.3 sintió depresión y el 12.7% vio afectada su salud física.

Algunas mujeres también tienen un empleo remunerado que balancean con el trabajo de cuidados. La encuesta reveló que la tasa de participación de las mujeres económicamente activas que brindan cuidados es de 56.3%. Siguiendo la encuesta, personas de entre 15 a 60 años, el 42.7% estuvo en desacuerdo con llevar a las infancias a una guardería o estancia infantil y el 50.6% manifestó no estar de acuerdo con dejar a las personas mayores a una institución para su cuidado.

Ligado a esto, hay una negativa de delegar el trabajo de cuidado a alguien más que no sean las mujeres, siendo el Sistema Nacional de Cuidados, una alternativa para ellas. Este modelo quedó estipulado como parte de las promesas de campaña y de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, el proyecto no esta consolidado.

Sistema Nacional de Cuidados

El Sistema Nacional de Cuidados es una serie de políticas encaminadas a reconocer, reducir y distribuir el trabajo de cuidados. En este, no solo incluye la participación activa de los hombres, sino también del Estado, quien debe asegurar el apoyo y la asistencia a las personas que lo requieran.

De esta forma, las mujeres podrían mejorar su calidad de tiempo en su autocuidado, combatir la precarización a través de su profesionalización y la búsqueda de empleos con mejores condiciones laborales, y al mismo tiempo, las infancias recibirán cuidados integrales y de calidad por parte del Estado, madre y padre y de espacios comunitarios.

Hay que tener en la mira que el Sistema Nacional de Cuidados no se trata de la apertura de centros de cuidados y de los servicios que ofrecen, sino de un proceso sistémico, donde se debe reconfigurar lo que implica el trabajo de cuidados y a quienes involucran esta tarea.

Desde el feminismo se ha visibilizado que las mujeres han sido privadas a la gestión de cuidados entre los que incluye la preparación de alimentos; compra de insumos; limpieza del hogar; viajes de cuidado; así como la protección de las infancias, personas mayores y personas con discapacidad. Por lo que ha tenido afectaciones en su salud mental y física, y en la búsqueda de empleos.

Cuando se celebraron los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, desde Cimacnoticias, se documentó los avances y retrocesos sobre los compromisos de la presidencia al inicio de su sexenio entre los que se incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con el IMSS y el DIF como el número 55.

Dicha promesa permanece caída, ya que durante el Encuentro Nacional: Futuro de los cuidados en México que se llevó a cabo en noviembre de 2024, la ahora titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, declaró que en esta administración México no contará con este sistema porque “requiere de años de planeación política y recursos que probablemente no alcancen a estar cubiertos en este sexenio”.

El pasado 23 de diciembre, durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció que el 2025 será dedicado a las mujeres indígenas. Sin embargo, a pesar de su inclusión en el discurso político, la realidad es que actualmente ellas siguen siendo discriminadas y sujetas a distintos tipos de violencia patriarcal.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que de las 7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, el 51.4% son mujeres. Además, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 apunta el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los hombres indígenas:

- El 40.8% de ellas opinó que sus derechos humanos no se respetan.

- Entre los principales motivos de discriminación a las mujeres indígenas, se encuentran: forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).

- Las problemáticas a las que se enfrentan son falta de empleos (17.8%), obtención de recursos económicos (17.7%), atención médica (12.8%), discriminación por su apariencia (13.4%), educación (10.2%), discriminación por hablar una lengua indigena (8.8%) y falta de respeto a sus tradiciones y costumbres (6.4%).

- En cuanto a la búsqueda de información, el 44.4% de mujeres indígenas reportó que no le explicaron o se la negaron, 20.1% que las oficinas quedan lejos, 17% que solo se encuentra en internet al cual no tiene acceso, 15.1% se le dificulta usar una computadora, 12.6% desconoce dónde buscar información y el 8.8% no entiende lo que dice porque esta en español.

- La Enadis 2022 estimó que al 26.9% de la población indigena se les negó sus derechos en los últimos cinco años. En el caso de las mujeres, el 54.4% no recibió apoyos sociales, 46% atención médica, 24.7% atención o servicios en oficinas de gobierno, 7.2% no se le permitió ingresar a un banco, negocio o centro comercial, 10.5% no se le permitió seguir estudiando, 15.2% a un trabajo y ascenso y al 10.3% a un crédito de vivienda, préstamo o tarjeta. Asimismo, la Enadis 2022 calculó que al 92.7% de las mujeres indígenas a la que se le negaron sus derechos, no denunció ante las autoridades porque pensaron que no les harían caso o era pérdida de tiempo.

- Finalmente, entre las situaciones y ocurrencia de discriminación hacia ellas, estuvieron miradas incomodas (15.8%), insultos y burlas (14.8), interrogación o detención sin motivo (1.2%), amenazas o empujones (5.8%), daño físico o vandalismo sus propiedad (2%), agresión intencionada (4.4%), rechazo o exclusión (3.5%) y obligación de salir de la comunidad (0.8%).

Conforme lo establecido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las mujeres de las comunidades originarias afrontan una situación de discriminación estructural. Históricamente han sido relegadas en ámbitos como la salud, educación, justicia o el empleo, esto debido a los estereotipos que se asocian a ellas con la pobreza, falta de disposición y capacidad para trabajar. En consecuencia, se han reforzado la exclusión en lo público y lo privado, y ahora enfrentan obstáculos en el goce de sus derechos humanos.

Violencias ejercidas en las mujeres indígenas

Por otro lado, el factor de género también influye en la discriminación y violencia que sufren. Siguiendo el estudio ‘Violencias de Género en contra de mujeres indígenas en México en contextos públicos, privados e institucionales’, son principalmente las niñas y mujeres indígenas quienes afrontan las desigualdades socialmente y estas formas de opresión no deben entenderse como una sumatoria, sino como la intersección de dos identidades: mujer e indigena.

En adherencia, se reproducen violencias invisibles como la estructural donde hay una desigualdad entre grupos sociales e individuos para satisfacer las necesidades humanas básicas; la violencia simbólica que es invisible incluso para las víctimas y que se reproduce a través de jerarquías y dominación internalizadas; y la violencia normalizada en prácticas institucionales, discursos, valores, culturas, ideologías e interacciones de la vida cotidiana.

Por ello, las violencias contras las mujeres indígenas ocurren en cuatro contextos: el hogar o privado; los homicidios y feminicidios en regiones indígenas en el ámbito público; en el ejercicio de sus derechos políticos; y en la omisión o invisibilización institucional.

Debido a las dinámicas culturales, estructurales y económicas, son ellas quienes enfrentan violencia en relaciones de pareja y en el entorno familiar que perpetúan su subordinación. El estudio encontró que las mujeres indígenas experimentan mayores niveles de violencia física y sexual en comparación con el resto influenciado por la falta de recursos económicos para su autonomía. Mientras que, en el ámbito familiar, las dinámicas patriarcales refuerzan el control sobre ellas, particularmente figuras como la suegra quienes supervisan su conducta pública y privada, así como la salud sexual y reproductiva.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que al menos el 67.7% de las mujeres indígenas sufrió violencia de género a lo largo de su vida. Por ejemplo, el 50.4% sufrió violencia psicológica, el 36.7%violencia física, el 41.8% violencia sexual y 28.4% violencia económica o patrimonial. Asimismo, se detectaron las siguientes estadísticas de violencia:

- El 42.7% de las mujeres indígenas vivieron situaciones de violencia por parte de su actual o última pareja. El tipo más frecuente fue la psicológica (37.5%), le siguió la violencia económica o patrimonial (21.5%), física (20.2%) y sexual (8.1%).

- Otros tipos de violencia encontradas en mujeres indígenas fueron 25.6% violencia escolar, 16% violencia laboral, y 10.3% fue víctima de violencia por parte de algún integrante de su familia.

Asimismo, ellas se enfrentan a conflictos armados en el que son blancos de autoridades o personas del crimen organizado que quieren controlar un territorio o recursos, por lo que sus derechos humanos quedan vulnerados. Numerosos han sido los actos contra ellas como la violencia sexual, esclavitud, asesinatos y desapariciones.

Por otro lado, los proyectos de desarrollo e inversión también son responsables de la vulneración de sus derechos. La mercantilización de la tierra ocasiona que las mujeres indígenas, así como sus comunidades tengan que enfrentar desplazamientos forzados, migración, contaminación del medio ambiente, y afectaciones a la salud.

Otro tipo de violencia de la que son víctimas es la obstétrica, en la cual, las mujeres indígenas embarazadas son señaladas con burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información o negación de tratamientos por el estereotipo sobre sus carencias para cuidar de sus hijas e hijos. A esto se suma, la aplicación de anticonceptivos y esterilizaciones sin su consentimiento.

Finalmente, la investigación señala que la falta de visibilidad y estudios sobre las violencias de género que se ejercen en ellas también representan en sí mismo una violencia hacia las mujeres indígenas. Por lo que, pese a los esfuerzos de nombrar a este sector de la sociedad en el discurso, es necesario aplicar políticas públicas para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra ellas.

En el marco de los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, organizaciones del Espacio OSC, señalaron que hubo pocos avances en el cuarto de los cien compromisos hacia el segundo piso de la cuarta transformación, el cual hace referencia a la garantía de libre expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, por ello, expresaron que «se necesita implementar un plan de protección a personas defensoras y periodistas».

Espacio OSC: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.c. (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

En México, las mujeres defensoras y periodistas están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto de género; y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.

Cabe señalar que el Programa de Libertad y Expresión de Género de CIMAC, documenta y acompaña a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, quienes han sido agredidas por o en su labor, y así lograron identificar mil 145 agresiones en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador donde hubo distintos tipos de violencia contra ellas, entre los que están:

170 bloqueos informativos, 144 amenazas, 142 intimidaciones, 142 desacreditaciones laborales o estigmatización, 110 agresiones físicas, 42 casos de hostigamiento, 29 casos de uso desproporcionado de la fuerza pública, 26 casos de acoso judicial, 25 detenciones arbitrarias, 20 vigilancias, 18 despidos injustificados, 17 despojos de material, 16 censuras, 14 hackeas, 13 allanamientos, 12 doxeos, 8 atentados, 8 alteraciones o remociones de contenido, 7 espionajes, 7 barreras de acceso a protección y justicia, 6 feminicidios, 6 denegaciones de servicios, 6 agresión verbal, 5 suspensiones de cuentas, 5 privación ilegal de la libertad, 5 intentos de homicidio, 5 suspensiones o robos de identidad, 4 suplantaciones o robos de identidad, 4 plagios, 4 desplazamientos, 3 torturas o actos crueles, 3 ataques a instalaciones, 3 agresiones sexuales, 3 agresiones al entorno familiar, 1 intento de coacción, 1 ataque digital, y 1 acceso a la verdad y la memoria.

Tan solo en 2023, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró mil 788 agresiones en contra de mujeres defensoras y 184 casos de violencia en contra de mujeres periodistas.

De 2020 a 2023, 33 mujeres fueron asesinadas por su activismo y 23 son sobrevivientes de tentativa de homicidio, según expusieron en el Quinto Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Desde Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) se contabilizó que el 38% de los agentes que cometen estas violencias contra mujeres son funcionarios públicos. Es decir, que además de su activismo se ven atravesadas por la opresión sistemática y pacto patriarcal que nace desde la esfera política y/o militar.

En América Latina, las principales causas de feminicidio por activismo es la lucha por defender la verdad o buscar la justicia y es la causa que más desempeñan las mujeres, por lo que son amenazadas, agredidas, desaparecidas e incluso asesinadas. Este último representa el 23% de las violencias con un total de 6 mil 629 agresiones.

¿Quiénes son los principales agresores de mujeres periodistas?

“Palabras impunes” reveló que las principales personas agresoras de mujeres periodistas son:

| Persona agresora | Casos | Porcentaje |

| Funcionario estatal | 171 | 22.29% |

| Particular o civil | 134 | 17.47% |

| Funcionario municipal | 93 | 12.12% |

| Usuarios redes sociales | 88 | 11.47% |

| Sin identificar | 83 | 10.82% |

| Funcionario federal | 56 | 7.30% |

| Equipo de partido político | 31 | 4.04% |

| Estructura criminal | 22 | 2.86% |

| Cuenta falsa/trol/bot | 19 | 2.47% |

| Medio nacional | 14 | 1.82% |

| Organización gremial | 10 | 1.30% |

| Movimiento social | 9 | 1.17% |

| Seguridad privada | 8 | 1.04% |

| Empresario | 6 | 0.78% |

| Organización comunitaria | 5 | 0.65% |

| Grupo armado | 4 | 0.52% |

| Juez/magistrado | 2 | 0.26% |

| Defensora Derechos Humanos | 1 | 0.13% |

| Movimiento político | 1 | 0.13% |

Fuente: CIMAC

Recortes de Sheinbaum

En los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum se asesinó al activista y sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas; el periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán; desapareció Sandra Domínguez en Oaxaca; se cometieron ataques al periódico El Debate y la desaparición de su colaborador Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa; y se ejercieron amenazas al Semanario Zeta en Baja California.

También han aumentado los riesgos que han sufrido las personas defensoras que brindan atención a migrantes y solicitantes de protección internacional, refugio y víctimas de desplazamiento forzado interno. A este panorama se suma que México es uno de los tres países con más agresiones a personas defensoras y periodistas en el mundo.

Adicionalmente, se observaron recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 respecto a la protección de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. El Mecanismo de Protección Federal sufrió una disminución del 4.27% pasando de los 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), también presentó un recorte del 3.6% que afecta de forma directa la atención a víctimas de violencia. Por ejemplo, hay una disminución del presupuesto para el otorgamiento de recursos de ayuda, asistencia y reparación integral que se ajusta a 658 millones de pesos cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el mínimo debe ser 909 millones de pesos.

Tambien es alarmante la continuidad de la militarización de la seguridad pública, la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los institutos estatales de transparencia, y el desconocimiento sobre cómo se va a garantizar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía.

Plan de protección a defensoras y periodistas

Por estos motivos, es importante que el Gobierno Federal particularmente a la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad pública y Ciudadana, y a la Fiscalía General de la República, quienes integran las Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección establezcan acciones en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

De esta manera, se trabajaría para crear un plan de trabajo especializado en eliminar las causas de la violencia y fortalecer las políticas públicas de protección. Además, se deben definir acciones específicas y medibles para revertir el contexto de violaciones a los derechos humanos en el país y fortalecer instancias fundamentales como lo son el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Poder Judicial y las Fiscalías encargadas de investigar delitos.

Este año, las mujeres migrantes enfrentan una nueva problemática: el regreso de Trump a la presidencia y sus políticas antinmigración. Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos habitan 2 millones 200 mil personas mexicanas sin documentos de estancia legal, según informó El Colegio de la Frontera Norte.

Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, los ataques directos en contra de la comunidad migrante han sido ensalzados y la promesa de «la deportación más grande de la historia» se mantiene en el aire, el contrapeso: caravanas migrantes que apretaron el paso desde hace meses para cruzar la frontera, entre las que se encuentran miles de niñas y mujeres.

La migración ha sido una constante en la historia de la humanidad porque las poblaciones se han desplazado en busca de alimentos, refugio y vestimenta por lo que este fenómeno se ha determinado como derecho humano. Así lo determina el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece:

«toda persona tiene derecho a circular libremente, elegir su residencia y regresar a su país. No obstante, este derecho es frecuentemente ignorado o criminalizado. Países como Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder, se imponen restricciones mediante visados, controles fronterizos y la construcción de muros y hoy una criminalización que dificulta el ejercicio de este derecho fundamental».

No hay que perder de vista que las causas de la migración también reflejan realidades dolorosas, según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) titulado “Migración irregular y flujos migratorios mixtos”, la migración forzada, las crisis económicas, la violencia, la trata de personas y los desplazamientos por factores ambientales son puntos clave que impulsan a millones de personas a abandonar sus hogares.

En este contexto, el fenómeno conocido como «feminización de la migración» ha cobrado relevancia. De acuerdo con la OIM, las mujeres representan el 48% de migrantes internacionales, y cada vez más migran solas o como madres autónomas. La discriminación y la violencia de género son factores determinantes en América Central y el Caribe, donde muchas mujeres buscan un futuro más seguro para ellas y sus familias.

A esto se suma México quien también viola el derecho a la migración, según información del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), las acciones del gobierno mexicano están lejos de lo humanitario, pues 62 mil 144 personas migrantes fueron expulsadas a México durante 2019, a la espera de la resolución de sus casos cuando se implementó por primera vez la política migratoria, siendo que el 42% fueron mujeres, es decir 26 mil 293 personas, según datos de la Secretaría de Gobernación e IMUMI.

Ahora, desde su campaña para su segundo periodo presidencial, Donald Trump amenazó los derechos de migración y sus amenazas se han vuelto una realidad desde militarizar las fronteras, deportaciones masivas, enviar a «criminales» a Guantanamo violando así los derechos humanos de miles de niñas y mujeres y sometiéndolas a situaciones de violencia, sin tomar en cuenta que para poder cruzar deben atravesar diferentes escenarios:

- Agresiones en el transito migratorio: las mujeres migrantes que atraviesan por ciertas zonas en el sur de México enfrentan una violencia extrema debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Chiapas se ha convertido en territorio de secuestros, asesinatos y extorsiones donde las personas en movilidad son víctimas de diferentes delitos como tráfico, explotación, violencia sexual y abuso sexual. A esto se suma el despliegue de la Guardia Nacional provocando el incremento de violencia institucional como agresiones, detenciones arbitrarias y amenazas en lugar de garantizar su seguridad.

- Condiciones inhumanas en centros de detención migratoria: organizaciones de la sociedad civil han señalado que las estaciones migratorias son espacios de reclusión con prácticas de tortura, abuso y deshumanización de las personas migrantes. A pesar de las promesas del gobierno para reformar los centros, estos continúan operando bajo un modelo carcelario en el que las infancias y mujeres son las más afectadas como alimentación en mal estado, falta de acceso al agua potable, restricción del uso de baños, falta de asistencia médica y separación de familias sin previo aviso.

- Desprotección y precarización: al llegar a la frontera norte, las mujeres migrantes enfrentan nuevos desafíos desde la falta de refugios y nulas oportunidades laborales para sostenerse mientras esperan su resolución migratoria. Muchas de ellas son madres solteras que viajan con sus hijos y cuando son detenidas, en lugar de ser llevadas a alberges son recluidas en estaciones migratorias. Esto propicia un ambiente en el que se ve afectada su salud mental.

- Discriminación y falta de acceso a derechos básicos: las mujeres migrantes se enfrentan a un panorama de discriminación sistemática, especialmente aquellas que provienen de Centroamérica o son parte de alguna comunidad indígena. La falta de documento las coloca en una posición de vulnerabilidad donde pueden ser explotadas laboralmente, recibir salarios inferiores, hacer jornadas extensas sin protección, entre otros. Tampoco pueden acceder a servicios de salud o educación para sus hijas e hijos.

El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México

El endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. genera un efecto domino en México donde hay una presión para contener el flujo migratorio generando violencia institucional, la herramienta más utilizada es la militarización de las fronteras, generando aumento en violación a derechos humanos. Además, persiste la falta de políticas migratorias que protejan a las mujeres en tránsito de las violencias que pueden sufrir en su caminar hacia el otro lado.

La política migratoria de Claudis Sheinbaum enfrentaba el reto de recuperar el diálogo con la comunidad migrante y la sociedad civil tras el retroceso que representó la administración de López Obrador con la marginación de organizaciones defensoras de derechos humanos. Tambien se esperaba que incluyera perspectiva de género, protección a la niñez y el freno de las detenciones arbitrarias.

Sin embargo, de nueva cuenta, se dio luz verde al programa Quédate en México (Remain in Mexico) (oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes), aplicado en la frontera entre México y Estados Unidos, lanzado en enero del 2019 bajo el primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, fue reiniciado por el presidente Joe Biden el 6 de diciembre de 2021.

Esto, junto a la militarización de la frontera con 10 mil elementos de la Guardia Nacional en 18 ciudades fronterizas de Baja California (3 mil 010), Sonora (mil 987), Chihuahua (2 mil 620), Coahuila (mil 017), Nuevo León (623) y Tamaulipas (743), como parte del Operativo Frontera Norte.

- Con López Obrador el porcentaje de convenios federales transferidos a instituciones militares con alguna función civil que no era de seguridad pública subió a 83 por ciento.

- Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Dererchos Humanos, la GN ha sido señalada por mil 56 personas siendo el delito de tratos inhumanos y violación a los derechos humanos

- Fiscalía Especializada en Tortura, quien reporta que hasta el 2021 se cuentan con 2 mil 125 averiguaciones previas que implican a las Fuerzas Armadas.

- de acuerdo con una investigación impulsada por la Unesco y la ONEA, de 33 mil 750 expedientes presentados a nivel federal ante el poder judicial por tortura, homicidio, lesiones y abuso de autoridad, solo se logró una sentencia condenatoria en 172 casos, una muestra mínima que representa apenas el 0.5% y que deja al 99.5% en total impunidad.

- Los dos órganos están fundidos y la plantilla del personal de la GN se conforma hasta en un 70% de las mismas personas que se desempeñaban en el Ejército hacía apenas un par de años, el resto, lo conformaban personas de formación civil.

- De 2007 a 2022 el gobierno federal ha firmado 258 acuerdos para transferir funciones y presupuesto civil a instituciones militares. De este total, 94 acuerdos han sido firmados por la administración de AMLO, el 36.4 por ciento.

Cáncer de Mama (CaMa)

De acuerdo con datos del INEGI, en 2023 hubo 91 mil 562 defunciones por cáncer, de las cuales 47 mil 976 corresponden a mujeres, quienes a partir de los 30 años enfrentan la tasa más alta de mortalidad por el tumor maligno de mama. El Cáncer de Mama (CaMa) es la primera causa de mortalidad en las mujeres desde 2006, según la Secretaría de Salud.

La Organización Mundial de la Salud (ONU) señaló que la supervivencia del cáncer de mama es del 50 por ciento o menos en países de ingresos bajos y medios, mientras es superior al 90 por ciento para quienes pueden recibir la mejor atención en los países de ingresos altos. En 2023 María Luisa Guisa Ortega, directora de Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) compartió en entrevista con Cimacnoticias que cada 70 minutos muere una mexicana por esta enfermedad.

También se encontró que en 2021 solo había mil 281 mastógrafos en México para atender a toda la población, se detalló que 527 estaban en instituciones de salud y seguridad social, 462 en establecimientos particulares y 292 en servicios de salud para la población sin seguridad social. Lo cual, resulta insuficiente para darle el servicio a todas las mujeres del país.

De acuerdo con el Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, el Cáncer de Mama (CaMa) aún se diagnostica en etapas tardías, ya que el 59.9% de los casos detectados están en etapa localmente avanzada y el 10.5% en metastásica. A esto se suma que cuando las mujeres obtienen el diagnóstico, no todas tienen acceso a un tratamiento.

A esto se adhiere la falta de recursos humanos y materiales para su detención temprana, atención y control del cáncer. Siguiendo la información del CIEP, Los indicadores de personal médico por cada 100 mil habitantes son de 0.71 para cirugía oncológica, 0.60 para oncología pediátrica, 0.31 para oncología médica y 0.29 para ginecología oncológica. Por otro lado, la organización reportó una «heterogeneidad por institución», ya que en 9 entidades no cuentan con equipo de medicina núclear, en 24 no tienen equipo PET-CT para tomografías y en 4 no hay aceleradores lineales.

En adherencia, la falta de inversión pública en salud provoca un impacto en los hogares, ya que deben gastar de su bolsillo para acceder a tratamientos o quedar fuera de ellos al no poder ser una opción viable. Mientras que el Estado mexicano no asegure acceso a tratamientos médicos para todas las mujeres con cáncer y continue reduciendo la asignación presupuestaría, su lucha seguirá vigente.

Otros datos a considerar son:

- El gasto del Seguro Popular para cáncer de mama (CaMa) pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte de 93%. El número de tratamientos pagados para esta enfermedad pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos.

- De 2018 a 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacó 157 mil millones de pesos de los fondos destinados a la salud, lo que obligó la suspensión del pago de todos los tratamientos de cánceres,

- En 2021 el recorte al presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi) para atender el cáncer de mama, cervicouterino e incluso infantil llegó hasta el 97 por ciento, lo que impidió que se pagaran hasta 7 mil 900 tratamientos para pacientes con esta enfermedad que no contaban con seguro social.

- En cuanto al cáncer de mama, el gasto pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, es decir, hubo un recorte del 93 por ciento del presupuesto en el sector salud. El número de tratamientos pagados pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos señaló México Evalúa.

- Tras la caída del número de consultas por la pandemia, la Secretaría de Salud no ha logrado recuperar el ritmo en el número de consultas, pues pasó de 2.4 consultas por cada derechohabiente en 2017 a 1.28 en 2023, señaló el Colectivo Cero Desabasto.

Muerte materna

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), de enero a febrero de 2025 han ocurrido 72 muertes maternas a nivel nacional, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo de 2024 cuando solo hubo 64 defunciones. Asimismo, el estado de México lidera la lista de las entidades federativas con mayor incidencia.

De acuerdo con la ONU, la muerte materna es el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, parto o en los 42 días posteriores a la terminación del embarazo relacionado con la gestación y excluyendo causas accidentales o incidentales. Se trata de un problema de salud pública y de derechos humanos que afecta principalmente a mujeres de países en desarrollo, comunidades rurales y en situación de pobreza.

Las causas más frecuentes de muerte materna incluyen hemorragias severas infecciones, presión arterial alta (preeclampsia y eclampsia), abortos inseguros y complicaciones en el parto, muchas de ellas pueden prevenirse con una atención médica adecuada, sin embargo, no todas las mujeres logran acceder a servicios medicos a tiempo como atención prenatal, asistencia especializada, cuidados postparto, servicios de salud sexual y reproductiva, y servicio de aborto.

Entre las barreras que las mujeres encuentran están las económicas, geográficas, socioculturales, así como la discriminación de género. Este último es un factor subyacente que contribuye significativamente a la mortalidad materna.

Asimismo, son las adolescentes quienes representen un alto riesgo, ya que tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones durante el embarazo y parto debido a que no cuentan con un cuerpo completamente desarrollado, pero que se encuentran en esta situación gracias a matrimonios forzados o violencia de género.

México se comprometió a reducir la mortalidad materna al firmar en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde la salud materna es el quinto objetivo. No obstante, de acuerdo con la periodista Lucia Lagunes Huerta, las acciones emprendidas por el actual gobierno no muestran un avance significativo en este tema, manteniendo una postura similar a la de administraciones anteriores.

La falta de seriedad en la atención de la salud materna revela una omisión grave en la protección de los derechos de las mujeres y pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención y atención de la muerte materna en el país.

- Cada día, 2 mujeres mueren en México por causas relacionadas con la maternidad, especialmente en los estados con los mayores índices de pobreza y con alta población indígena, donde la infraestructura de salud es limitada.

- Según el análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el proyecto presupuestal del gobierno federal para 2024 refleja un bajo compromiso con la reducción de la mortalidad materna.

- Del total del Anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres, el 90% de los recursos están concentrados en solo nueve programas asistencialistas del gobierno federal, mientras que los 83 programas restantes, que sí impactan directamente en la calidad de vida de las mujeres y las niñas, solo reciben el 10% del presupuesto.

- Dentro de estos programas rezagados, al menos dos están directamente relacionados con la reducción de la mortalidad materna: Salud Materna, Sexual y Reproductiva del ramo 12 y Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, que forma parte del rubro de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Ambos han enfrentado recortes presupuestales.

Arantza Díaz

Ultima actualización 2 de diciembre 2024

En México 21 entidades han despenalizado el aborto y el acceso a este derecho es libre (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Nayarit y Campeche); 1 Congreso local tienen pendiente acatar las ordenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de un Tribunal Colegiado ( Yucatán ); 9 entidades mantienen vigente la penalización de la ILE (Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala), finalmente, se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación.

Aguascalientes

Esta entidad es la única a nivel federal que logró retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos; a pesar de haber consagrado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, el pasado 28 de agosto se logró colar una iniciativa en el Congreso hidrocálido que pretendía reducir a 6 semanas la interrupción legal del embarazo (ILE).

A pesar del rechazo colectivo y la lucha de las colectivas, esta iniciativa de ley fue aprobada con 19 votos a favor y 6 en contra, la oposición panista logró reducir el tiempo para acceder a este derecho.

Se debe atajar que, el artículo primero de la Constitución Política ordena que se deben aplicar y garantizar todo derecho humano con el fin de consagrar su plena efectividad. Con ello, se prohíbe todo acto que restrinja, limite, elimine o desconozca los avances ya conquistados. Por ello, en Aguascalientes resulta importantísimo al ser la primera entidad en consagrar el detrimento en un derecho ya conquistado.

Las mujeres hidrocálidas sí pueden abortar, siempre y cuando, no excedan de las 6 semanas de gestación.

Baja California, 2021

El 29 de octubre, el Congreso de Baja California aprobó reformas a su Código Penal, su Ley de Salud y su Ley de Víctimas, para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con lo que se convirtió en la quinta entidad del país en no castigar el aborto.

Baja California Sur, 2022

El 2 de junio del 2022, el Congreso californiano del sur discutió una iniciativa ciudadana dirigida por la presidenta del Centro Mujeres A.C. en La Paz, Mónica Iris Jasis Silberg, con la cual se buscaba permitir el aborto hasta las 14 semanas de gestación; sin embargo, tras un análisis, se determinó que el límite se estableciera hasta la semana 12.

Con 16 votos a favor y 3 en contra, el Congreso aprobó la despenalización del aborto.

En esta entidad, las mujeres pueden acceder a este derecho en los plazos marcados por su código penal, luego de las 12 semanas de gestación será sancionada con dos meses o 60 días de trabajo a la comunidad.

Campeche, 2025

Por unanimidad, Campeche despenalizó el aborto el 25 de febrero del 2025, esto luego de que su Congreso se reuniera a las 11:00 de la noche el 24 de febrero; luego de horas de discusión, se aprobó el avance de la marea verde. El asunto produjo el descontento mediático entre algunos sectores poblacionales conservadores quienes acusaron a las y los diputados de haber actuado de manera privada y sin consultar a la población.

A pesar de las reacias críticas religiosas campechanas, la población alcanzó su despenalización hasta la semana 12 y se convirtió en la entidad número 21 en lograrlo.

Chiapas, 2024

El pasado 26 de noviembre y con 33 votos a favor y sólo uno en contra, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad, la eliminación del delito de aborto en su Código Penal y con ello, abre camino para una interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Esta victoria llegó luego de que, el pasado 9 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al congreso chiapaneco reformar sus leyes y derogar toda acción que criminalice, sancione y castigue el aborto; un avance necesario que beneficiará a las 5.5 millones de mujeres que habitan la entidad.

Esta entidad ha llegado a esta resolución de manera expedita y no habrá más trabajos legislativos para reformar artículos. Aquí, las mujeres chiapanecas deben esperar hasta la publicación de la Gaceta Oficial para que las reformas correspondientes entren en vigor y puedan acceder a sus derechos sin mayor complicación.

Chihuahua, 2024

A través de un amparo promovido por GIRE, se logró que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenara a la Secretaría de Salud de la entidad implementar este servicio hasta la semana 12.6 de gestación.

Lo que sucede en esta entidad es extraordinario, pues el Congreso chihuahuense aún no ha puesto manos a la obra para acatar las órdenes del Tribunal y derogar los artículos que criminalizan y penalizan a las mujeres, sin embargo, ya se puede acceder a este derecho desde el pasado 28 de mayo; ¿por qué? Según a la colectiva Aborto Seguro Chihuahua, esto se debe a que la orden superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige a la Secretaría de Salud estatal acatar la orden.

Ciudad de México, 2007

Punta de lanza a nivel regional, la CDMX permite la interrupción legal del embarazo desde el 2007 y representa la base primaria; impuso el techo de las 12 semanas y desde hace 17 años, ha sido faro para miles de mujeres que se trasladan a la capital para acceder a este derecho.

La CDMX actualmente se encuentra en aras de ir más allá y ser pionera en quebrar el límite de tiempo; el Congreso capitalino cuenta con dos iniciativas que están próximas a aprobarse y que pretenden que las mujeres puedan realizarse una ILE sin criminalizar, y es que, se debe recordar que a pesar de que la CDMX fuera pionera, el punitivismo sigue golpeando fuerte el cuerpo de las mujeres; la capital cuenta con el número más alto de carpetas de investigación por el delito de aborto.

En esencia, se pretenderá eliminar el ejercicio penal en todo a lo que concierne la ILE.

Coahuila, 2021

Por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de Coahuila derogó los artículos 196, 198 y 199 que criminalizaban e imputaban penas a las mujeres que accedieran a la interrupción legal de su embarazo.

Desde 2021, las coahuilenses pueden acceder a este derecho en esta entidad que, de hecho, se convirtió en la quinta entidad en consagrarlo.

Colima, 2021

El primero de diciembre del 2021, Colima se convirtió en la sexta entidad en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminar el plazo de 3 meses para interrumpir embarazos producto de violación o inseminación artificial no consentida.

Esta entidad es pionera en agregar dos factores excepcionales en donde la mujer puede acceder a su derecho:

- Cuando una autoridad niegue el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación

- Cuando el personal de salud hubiese omitido informarle sobre su derecho a la interrupción del embarazo en ese plazo.

Durango

Una de las entidades más renuentes a la despenalización del aborto, Durango no ha dado tregua para permitir el paso de la marea verde, por el contrario, cuenta con una larga historia de criminalización y condenas injustas en contra de mujeres, algunas de ellas, adolescentes.

Sólo en 2022 se iniciaron tres carpetas de investigación: la primera contra una adolescente de 13 años, la segunda se reporta en integración contra una joven de 22 años y la tercera también en integración contra una adolescente de 16 años a quien se refieren como “madre”.

Estado de México, 2024

Con 65 votos a favor y siete en contra del PAN, la legislatura del estado de México aprobó el 25 de noviembre la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación, esto infiere que todo artículo que criminalice y sea punible sobre la decisión de interrumpir el embarazo, será derogado del Código Penal local mexiquense.

En el estado de México, hay 16 millones 992 mil 418 personas, de este universo, el 51.4% son mujeres. Es decir, que en 2020 había 8 millones 734 mil 102 mujeres, eso es más que la población total de El Salvador, este dato resulta vital para dimensionar que la penalización del aborto en esta entidad, fue, durante años, una práctica violenta que trasgredió los derechos de milones de mujeres.

Las mexiquenses están a la espera de que la Gaceta Oficial publique estas reformas y con ello, entrará en vigor lo discutido en el Congreso.

Guanajuato

Consultando el Código Penal guanajuatense, se encuentra que la muerte del producto, desde la concepción, será considerado un delito punible en contra de la mujer que produzca de manera consentida el aborto; la pena en esta entidad es de 6 a 3 años de prisión, así como hasta 30 días de multa.

Desde 2020, las colectivas han intentado meter iniciativas en el Congreso local, la última, en mayo de ese año cuando se sometió a votación esta materia, -una de las primeras a nivel federal-, para lograr la despenalización y convertirse en la tercera entidad (después de la CDMX y Oaxaca).

Los votos fueron en contra y el dictamen no logró avanzar.

Guerrero, 2022

El 17 de mayo de 2022, Guerrero sentó un precedente importante en la interrupción legal del embarazo (ILE) en México. Y es que el estado se convirtió en la primera entidad de la República en despenalizar por completo el delito del aborto, incluso si las mujeres interrumpen su embarazo después de las primeras 12 semanas. En estos casos, el castigo recae sobre el personal médico y no sobre la mujer.

A pesar de que el decreto oficial resultó ser histórico en su momento, en 2023 (un año después de la despenalización) la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres aseguró que persisten graves problemas para garantizar este derecho, entre ellas se encuentran la centralización de los servicios, “la falta de ética médica”, el uso de métodos desfasados y la persistencia de actitudes discriminatorias.

Esta organización ha denunciado desde el año pasado que 10 mujeres continúan presas por haber abortado, además han acompañado 250 procesos de mujeres que decidieron acercarse a ellas ante la ineficacia institucional.

En esta entidad, sí se puede abortar, pero resulta idóneo acercarse a una red de apoyo o una colectiva feminista de la región.

Hidalgo, 2021

A la delantera de derechos sexuales y reproductivos, Hidalgo reformó su Código Penal local y determinó que no sería punible la ILE. Esto convirtió a la entidad en la tercera en alcanzar la despenalización.

En Hidalgo, las mujeres pueden acceder a este derecho en el plazo de las 12 semanas de gestación.

Jalisco, 2024

A pesar de ser una de las entidades con mayores renuencias a homologar sus leyes a la sentencia emitida por la SCJN, Jalisco alcanzó la despenalización del aborto en octubre de 2024, esto luego de que colectivas feministas promovieran el amparo 344/2023 un 25 de abril y lograran una orden Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que instaba al Congreso jalisciense a derogar el delito del aborto de su código penal.

El Congreso atendió la demanda del Tribunal, reformando así, su Código Penal el pasado 5 de octubre con 20 votos a favor y 16 en contra.

Michoacán, 2024

El 10 de octubre de 2024, y luego de la lucha de la colectiva ILE Mich, el Congreso de Michoacán se dio cita para discutir la despenalización del aborto. El resultado, fue una avasalladora victoria con 27 votos a favor y sólo 6 en contra.

Este decreto también logró que el límite de las 12 semanas será inhábil si se demuestra que la mujer, adolescente o niña, se ve atravesada por causales de precarización.

El Gobierno michoacano ya ha publicado esto en el Periódico Oficial, lo que implica que ya ha entrado en vigor; las michoacanas sí pueden abortar en su entidad.

Morelos

En esta entidad el aborto está penalizado, a pesar de la lucha incisiva de las colectivas que Cimac ha registrado desde hace casi 20 años; el gobierno morelense no da tregua y mantiene fuera del radar la despenalización del aborto con nulos intentos de producir una discusión en el Congreso.

Todo ello, a pesar de que, según los Egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud (2019) en materia de maternidad, en Morelos, el 13% de las mujeres que ingresan al servicio de urgencia, es por aborto inseguro.

Nayarit

Con 17 votos a favor y 12 en contra, el 24 de enero del 2025 el Congreso nayarita ha despenalizado el aborto hasta la doceava semana, esto en cumplimiento de la sentencia de un Tribunal federal, donde se exigió a la entidad derogar y reformar los artículos de su Código Penal que criminalizaran la interrupción del embarazo. En Sesión Pública del Primer Periodo Extraordinario, las y los legisladores nayaritas aprobaron el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de acceso libre al aborto.

Concretamente, esta reforma pauta la eliminación de todo artículo que penalice la interrupción consentida de un embarazo, asimismo, se aumentan las penas a quienes hagan interrupciones al embarazo contra la voluntad o consentimiento de la mujer, así como se proscriben las penas al personal médico que interviene en los procedimientos de esta naturaleza.

Esta despenalización hasta la doceava semana se logró luego de que, el primer de agosto de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito ordenó al Congreso del estado de Nayarit anular las disposiciones que penalizan el aborto en la entidad. Esto a partir del amparo 1447/2023, presentado por GIRE, Redefine (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir) y Aquelarre Púrpura.

Nuevo León

La actual legislación de Nuevo León establece al aborto como la muerte del producto desde la concepción, imposibilitando a las mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo e incluso hacer uso de métodos anticonceptivos completamente legales.

Las únicas tres causales de una ILE es el peligro de muerte en la madre, indicación médica y si el embarazo es producto de un abuso sexual.

Oaxaca, 2019

Segunda entidad en despenalizar el aborto a nivel federal, el Congreso de Oaxaca ha derogado todo artículo que criminaliza la ILE desde hace 5 años.

Las mujeres oaxaqueñas pueden acceder al aborto hasta la doceava semana de gestación.

Puebla, 2024

A pesar del fuerte rechazo religioso por la despenalización del aborto, el 15 de julio de 2023, el Congreso de Puebla logró un hito histórico; con 29 votos a favor, esta entidad se convirtió en la número 12 en alcanzar la interrupción legal del embarazo.

Según detallan las estadísticas de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en conjunto con la Secretaría de Salud, de 2007 a 2022, Puebla es la tercera entidad que más veces ha acudido al Gobierno de la Ciudad de México para recibir asistencia en su proceso abortivo.

Querétaro

Bastión de derecha, Querétaro mantiene vigente la punibilidad del aborto con hasta 3 años de prisión.

El 31 de octubre, morena presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la doceava semana y con ello, reformar el Código Penal queretano, sin embargo, la propuesta ha quedado congelada hasta la publicación de este artículo.

Quintana Roo, 2022

Con 19 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto el 26 de octubre del 2022. En esta entidad, es posible abortar hasta la semana 12 de gestación.

El único apunte importante aquí, es que tras la despenalización del aborto en Quintana Roo, feministas han exigido al Congreso local, reconsiderar la iniciativa aprobada ya que no se publicó tal cual se había propuesto, pues se eliminó la fracción que pretendía permitir a mujeres sobrevivientes de violación interrumpir su embarazo independiente de las semanas de gestación.

San Luis Potosí

Gracias al empuje de la organización Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se logró obtener una sentencia de amparo que despenaliza oficialmente el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Esta resolución bajo el expediente 765/2024 ha declarado inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto, con esto, han quedado sin efectos y consecuentemente, el Congreso de San Luis Potosí tiene ahora la responsabilidad de eliminar los artículos que fueron impugnados y acelerar este proceso en pro de garantizar la seguridad de las mujeres potosinas.

En Sesión Ordinaria, el pasado 7 de noviembre, se aprobó por mayoría el Decreto que modifica diversas disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en relación a la interrupción legal del embarazo.

Con este dictamen se da cumplimiento a la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2024, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y con esta modificación, se derogan las disposiciones para dejar de penalizar la interrupción del embarazo de la mujer hasta antes de las 12 semanas de gestación, de acuerdo con información oficial del Congreso de SLP.

Sinaloa, 2022

El 8 de marzo, Sinaloa hizo historia al permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13.

El dictamen fue aprobado en lo general con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.

¿Cuál es la lectura en Sinaloa? Según se ha alertado, esta despenalización cuenta serios problemas técnico – jurídicos, pues es el dictamen utiliza la categoría interrupción voluntaria del embarazo en lugar de aborto, lo cual, refiere IPAS, puede generar confusión, criminalización y revictimización en el acceso a servicios de salud.

Aún con los señalamientos en el dictamen, el aborto hasta la semana 13 está permitido en Sinaloa desde hace dos años.

Sonora

Sonora se mantiene como uno de los estados más restrictivos del país y se ha recrudecido desde el 2008, cuando la Constitución de Sonora fue reformada, reconociendo el cigoto como una persona y vulnerando jurídica y socialmente a las mujeres; esta reforma aún está vigente y se vela por el interés supremo del cigoto.

Han pasado 16 años de esta reforma que, según prometía, garantizaba el acceso a una mejor vida para la población sonorense, sin embargo, ha tenido el efecto contrario, especialmente, sobre el cuerpo de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En Sonora, las mujeres no pueden abortar.

Tabasco

En Tabasco, el Código Penal estipula de seis meses a 3 años de prisión a quien interrumpa, de forma consentida, su embarazo. Las únicas causales para acceder a este derecho son: Inseminación no deseada y abuso sexual.

Tamaulipas

El Código Penal (artículo 357) impone sanciones de uno a cinco años de prisión (más que en otras entidades documentadas en este artículo), a la mujer que, voluntariamente, procure o consiente que otro le hiciere abortar.

En esta entidad, interrumpir el embarazo está estrictamente penalizado, a pesar de que ocupe el lugar número 18 entre las entidades con mayores embarazos adolescentes – infantiles.

Según documenta, Ipas, en 2021 en Tamaulipas se registraron 625 egresos hospitalarios en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, de los cuales 194 (31.04 %) fueron por causas obstétricas; el 41.78% de los casos, a causa de parto según datos de la Secretaría de

Salud (DGIS, 2021).

Tlaxcala

Según el artículo 242 del Código Penal tlaxcalteca, se impondrá de quince días a dos meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis días de salario, a la madre que voluntariamente procure

el aborto o consienta en que otro la haga abortar.

Tlaxcala sólo permite el aborto bajo ciertas causales: Embarazo producto de abuso sexual, riesgo de muerte en la madre (verificada por personal médico), inseminación no consentida y alteraciones genéticas en el producto no compatibles con la vida.

En esta entidad, las mujeres no pueden acceder al aborto consentido.

Veracruz, 2021

Gracias a la lucha de Abortistas MX y demás colectivas, Veracruz logró la despenalización del aborto en julio del 2021, sin embargo, la criminalización se mantiene en esta entidad.

Después de la despenalización, el Poder Judicial proporcionó a Cimacnoticias información en la que se identificaron 11 procesos, de los cuales cinco son por el delito de aborto, cuatro por homicidio calificado agravado y dos por homicidio calificado.

En Veracruz, las mujeres sí pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación, pero el límite gestacional es rígido y mantiene en pie prácticas punitivistas.

Yucatán

En agosto del 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demandó al Congreso yucateco derogar todo artículo que criminalice a las mujeres por abortar.

Esta victoria es imprescindible, sin embargo, el Congreso yucateco aún no ha realizado el trabajo legislativo que le compete, quedando pendiente la reformación de los artículos 392, 393, 390, y el 389; artículos que criminalizan e imputan multas / prisión.

Aunque podría hablarse de que se tiene un paso adentro de la marea verde y resulta irrevocable lo demandado por la SCJN, el trabajo legislativo mantiene el tema en la congeladora.

Un dato importante es que, en esta entidad, es legal abortar cuando la mujer viva en situación de precarización y pueda demostrar que es madre de 3 hijas e hijos.

Zacatecas

El pasado 20 de noviembre, el Congreso Local del estado de Zacatecas despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación con un total de 21 votos a favor y 6 en contra. Esto se logra luego de que un Tribunal Colegiado ordenara, en agosto de este año, eliminar el delito del aborto en Zacatecas, pues según determinó, todos los artículos contenidos en el Código Penal local que criminalizan y castigan el aborto, son inconstitucionales.

El sábado 30 de noviembre, -y tras la aprobación de la reforma en Congreso-, el Diario Oficial de Zacatecas ha publicado las reformas a la ley y con ello, entra en vigor el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Lizbeth Ortiz Acevedo

Violencia contra las mujeres privadas de la libertad

Las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad debido a que las políticas penitenciarias carecen de enfoque de género y las prisiones fueron diseñadas por y para los hombres, esto de acuerdo con el informe Mujeres privadas de la libertad en las Américas en el 2023.

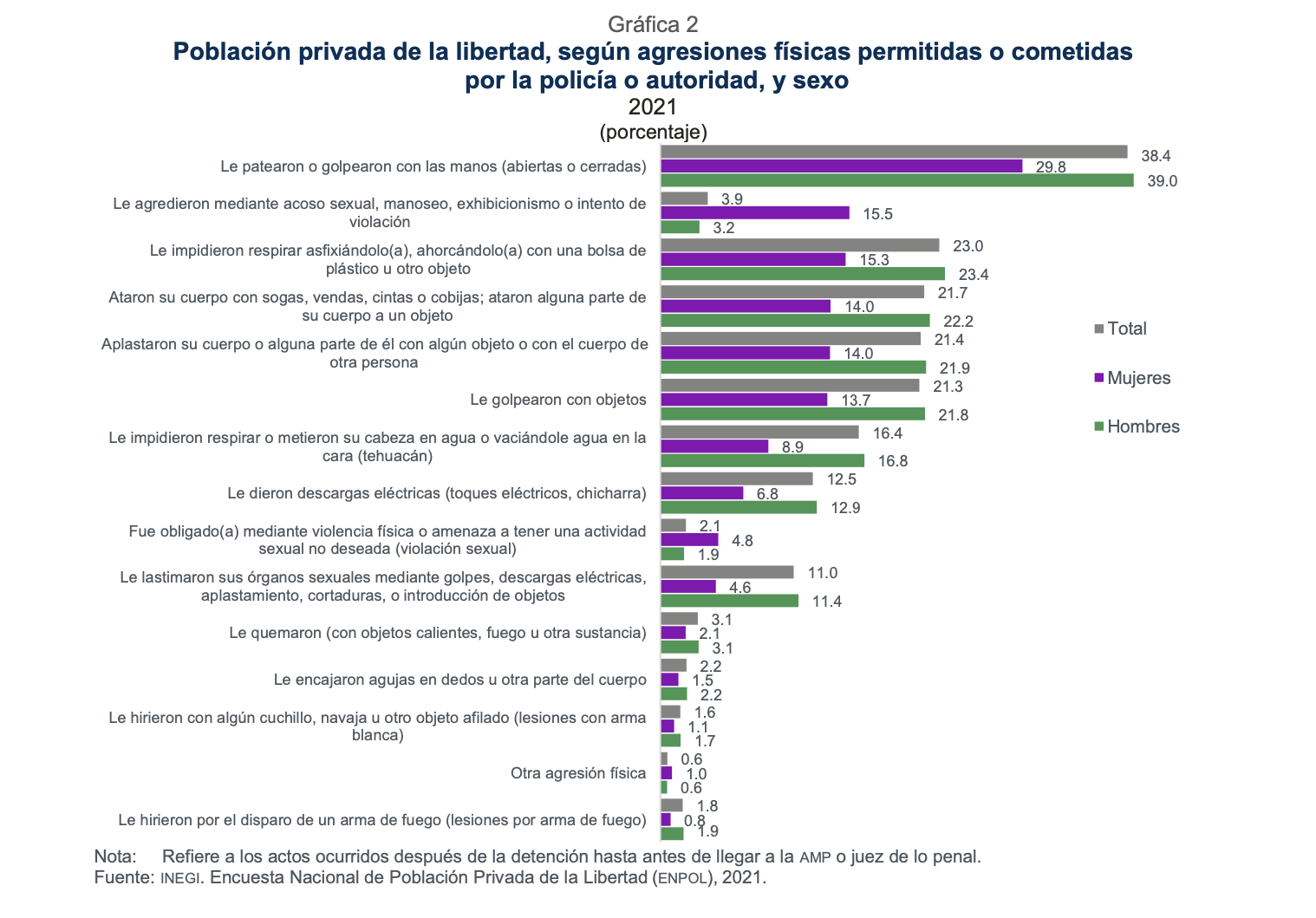

De acuerdo con la ENPOL, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, del total de la población privada de la libertad (PPL) en 2021, 64.5 % experimentó al menos un acto de violencia psicológica realizada o permitida por la policía o autoridad después de la detención y antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público (AMP) o juez de lo penal. Se estima que había 220 mil 477 personas de 18 años y más privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales 5.7 % eran mujeres y 94.3 % hombres.

Al desagregar la información, según sexo, se observa un porcentaje similar de hombres: 64.5% y mujeres 64.4% que vivieron estas situaciones. Sin embargo, existen situaciones de violencia psicológica diferenciadas entre mujeres y hombres, por ejemplo, el porcentaje de mujeres privadas de la libertad a quien le amenazaron con hacerle daño a su familia: 29.9% y le presionaron para denunciar a alguien 27.5% es mayor que el de hombres: 21.2 y 21.5%, respectivamente, en 8.7 y 6.0 puntos porcentuales.

En cuanto a la violencia física, 48.6 % de la PPL vivió alguna agresión física realizada o permitida por la policía o autoridad después de su detención y antes de llegar a la AMP o juez de lo penal.

Aunque el porcentaje de mujeres que vivió este tipo de violencia, 39.8 %, es menor que el de hombres, 49.1%, la proporción de actos de violencia sexual en su contra es mayor.

El porcentaje de mujeres que vivió situaciones como: le agredieron mediante acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación fue de 15.5%, cinco veces mayor que el de hombres: 3.2%. El porcentaje de mujeres, 4.8% que fue obligada mediante violencia física o amenaza a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual) fue 2.5 veces mayor que el de hombres, 1.9%.

En contraste, los porcentajes de hombres a quienes le lastimaron órganos sexuales mediante golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, cortaduras o introducción de objetos

fue de 11.4% y le hirieron por el disparo de un arma de fuego (lesiones por arma de fuego), 1.9% fueron 2.5 y 2.4 veces mayor que los de mujeres, 4.6 y 0.8%, respectivamente.

Violencia contra adultas mayores

La vejez a menudo se asocia erróneamente con la fragilidad y la dependencia, lo que puede llevar a situaciones de discriminación, aislamiento y, en casos extremos, maltrato y violencia.

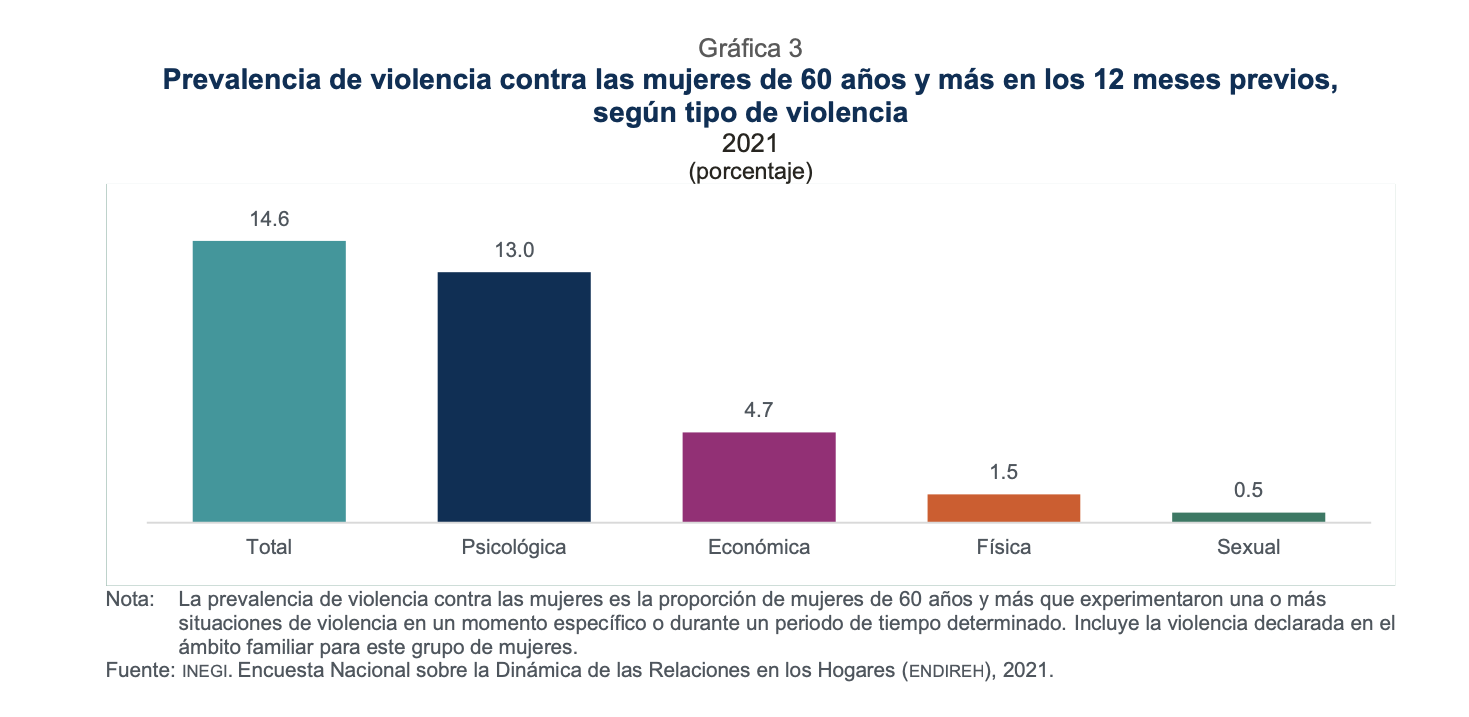

Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, informaron que, de las 9 millones 063 mil 53 mujeres de 60 años y más que había en México, 14.6 % experimentó violencia en los 12 meses previos a la encuesta por parte de familiares o convivientes.

El tipo de violencia más prevalente para estas mujeres fue la psicológica 13.0%, seguida de la económica 4.7%, la física 1.5% y, con menor prevalencia, la sexual 0.5%.

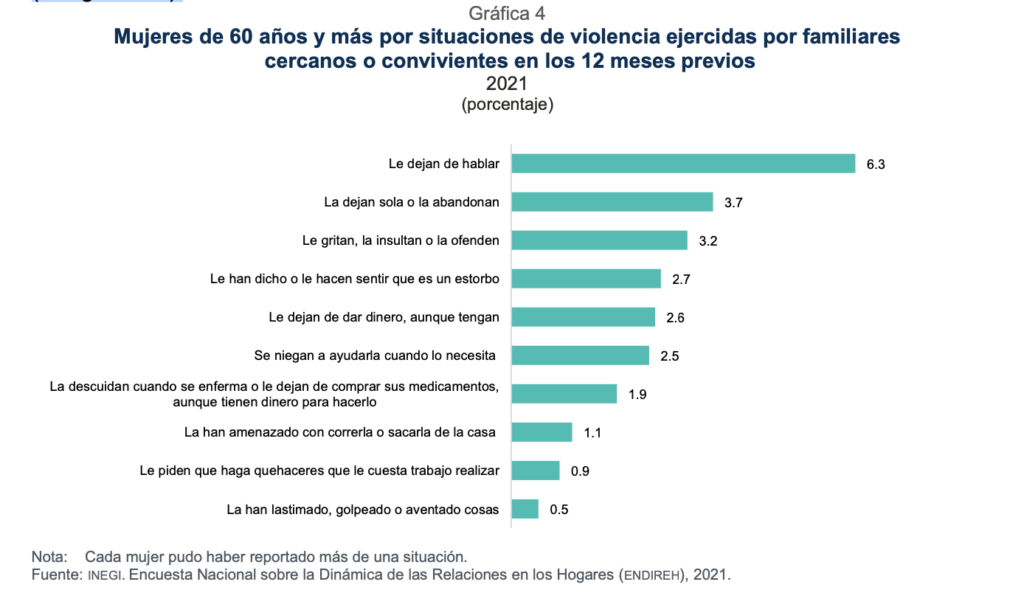

Entre las situaciones de violencia contra las mujeres de 60 años y más en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, las más comunes fueron: le dejaron de hablar (6.3 %), la dejaron sola o la abandonaron (3.7 %), y le gritaron, insultaron u ofendieron (3.2 %). (Ver gráfica 4).

Violencia contra mujeres con discapacidad

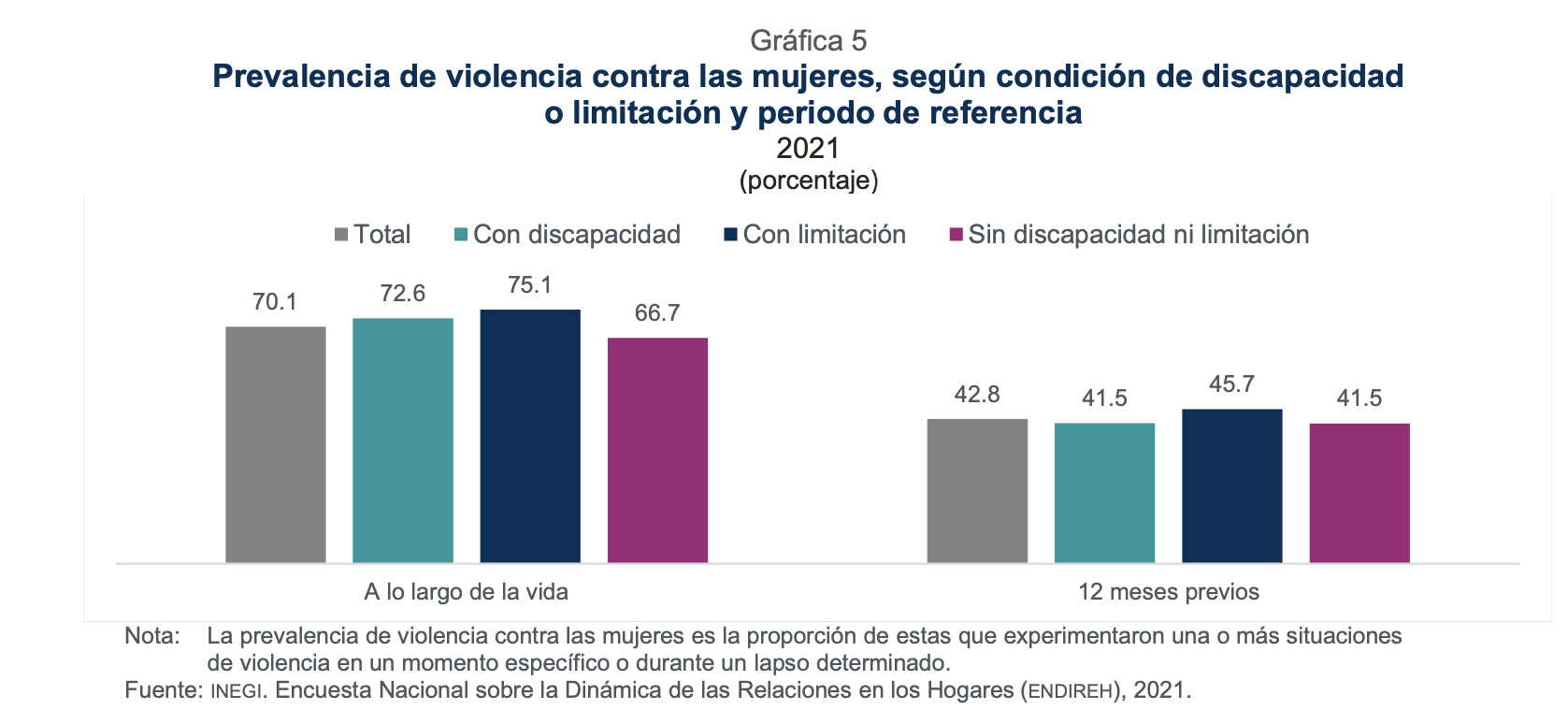

En general, las personas con discapacidad enfrentan diversas formas de exclusión y violencia, pero las mujeres están especialmente expuestas dada la intersección de la condición de género con la discapacidad. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, estimó que, de las 50 millones 523 mil 469 mujeres de 15 años y más que había en México, 11.9 % vivía con discapacidad, 31.7 % con limitación y 56.4 %, sin discapacidad ni limitación.

La encuesta también mostró que 75.1 % de las mujeres con limitación experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de la vida. Dicho porcentaje es mayor que el de las mujeres con discapacidad: 72.6 % y el de las mujeres sin discapacidad ni limitación: 66.7%.

Por otra parte, la ENDIREH 2021 evidencia que, en los 12 meses previos a su levantamiento, la prevalencia de violencia contra las mujeres con discapacidad fue similar a la de las mujeres sin discapacidad ni limitación: 41.5%.

Por el contrario, las mujeres con limitación experimentaron la mayor prevalencia de violencia en dicho periodo: 45.7%.

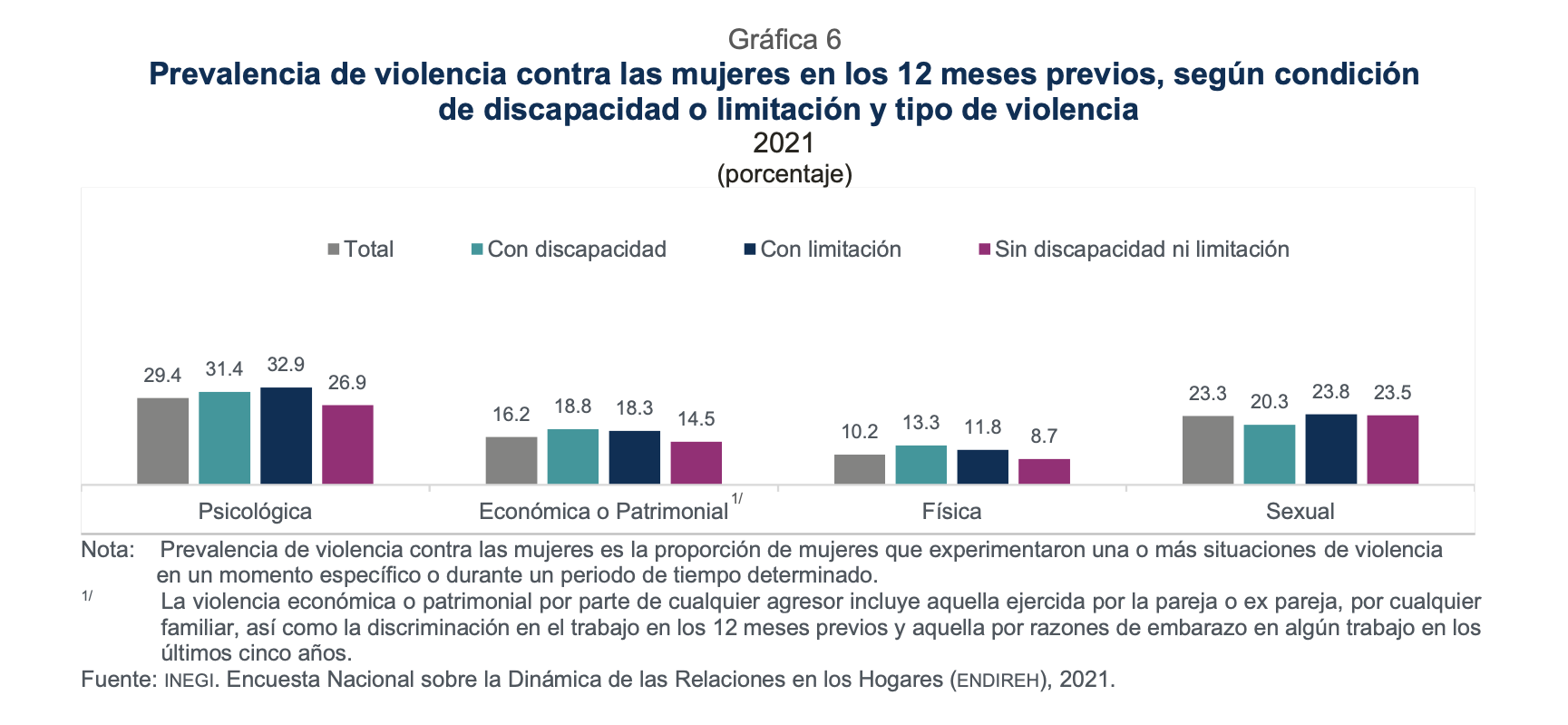

De acuerdo con el tipo de violencia vivida en los 12 meses previos a la ENDIREH 2021, la mayor diferencia se dio en la violencia psicológica. El porcentaje de mujeres con limitación que experimentó este tipo de violencia fue mayor que el de aquellas sin discapacidad ni limitación, con una diferencia de seis puntos porcentuales: 32.9 frente a 26.9%, respectivamente.

Asimismo, al comparar la prevalencia de violencia psicológica de las mujeres con discapacidad y aquellas sin discapacidad ni limitación, se tiene una diferencia de 4.5 puntos porcentuales.

Las mujeres con limitación y las mujeres sin discapacidad ni limitación experimentaron este tipo de violencia en porcentajes similares: 23.8 y 23.5% respectivamente, los cuales fueron mayores a la prevalencia de las mujeres con discapacidad: 20.3%.

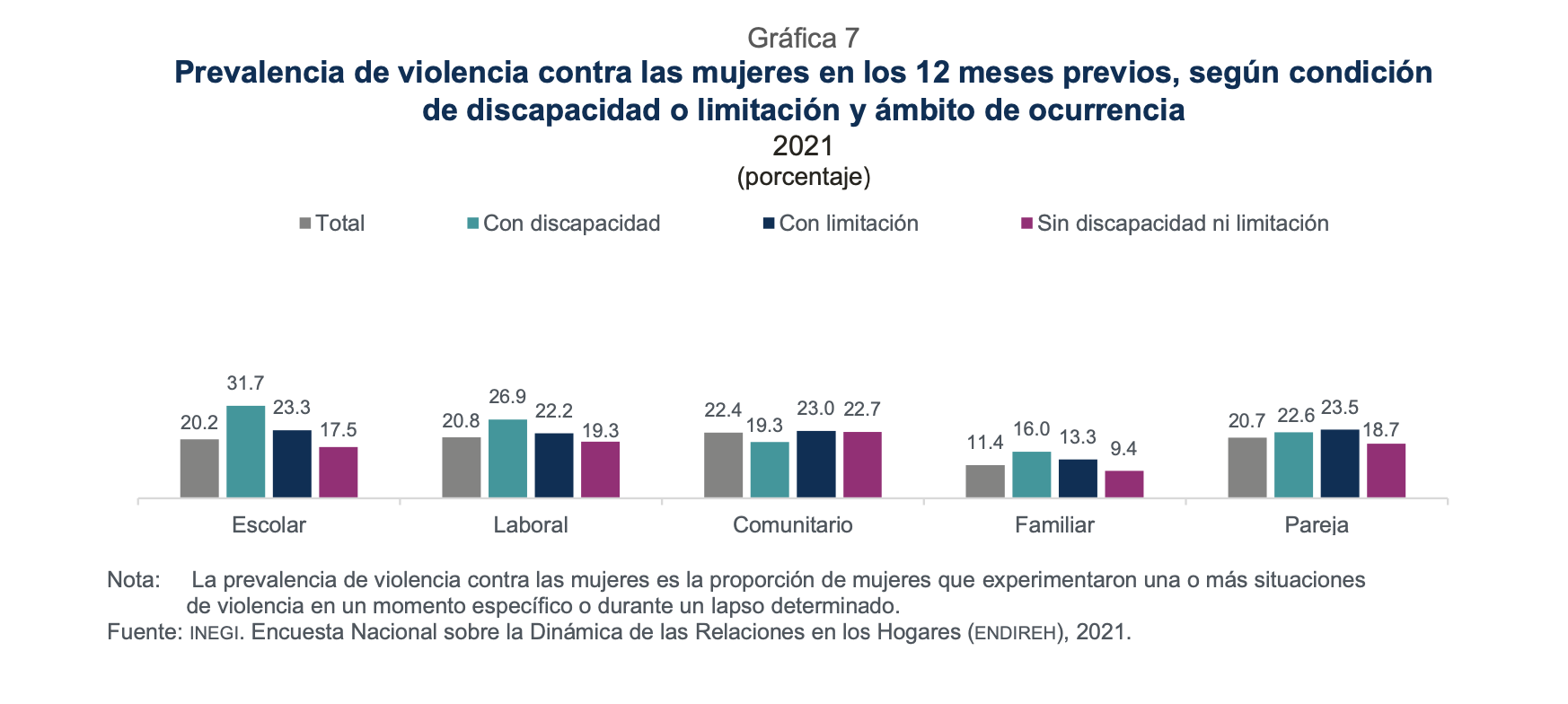

Al analizar la prevalencia de violencia por ámbito de ocurrencia, se observa que en el ámbito escolar se registran las mayores diferencias por condición de discapacidad, pues en los 12 meses previos a la encuesta, 31.7 % de las mujeres con discapacidad, 23.3 % de las mujeres con limitación y 17.5 % de las mujeres sin discapacidad o limitación experimentaron violencia en este ámbito.

Discriminación contra mujeres con discapacidad

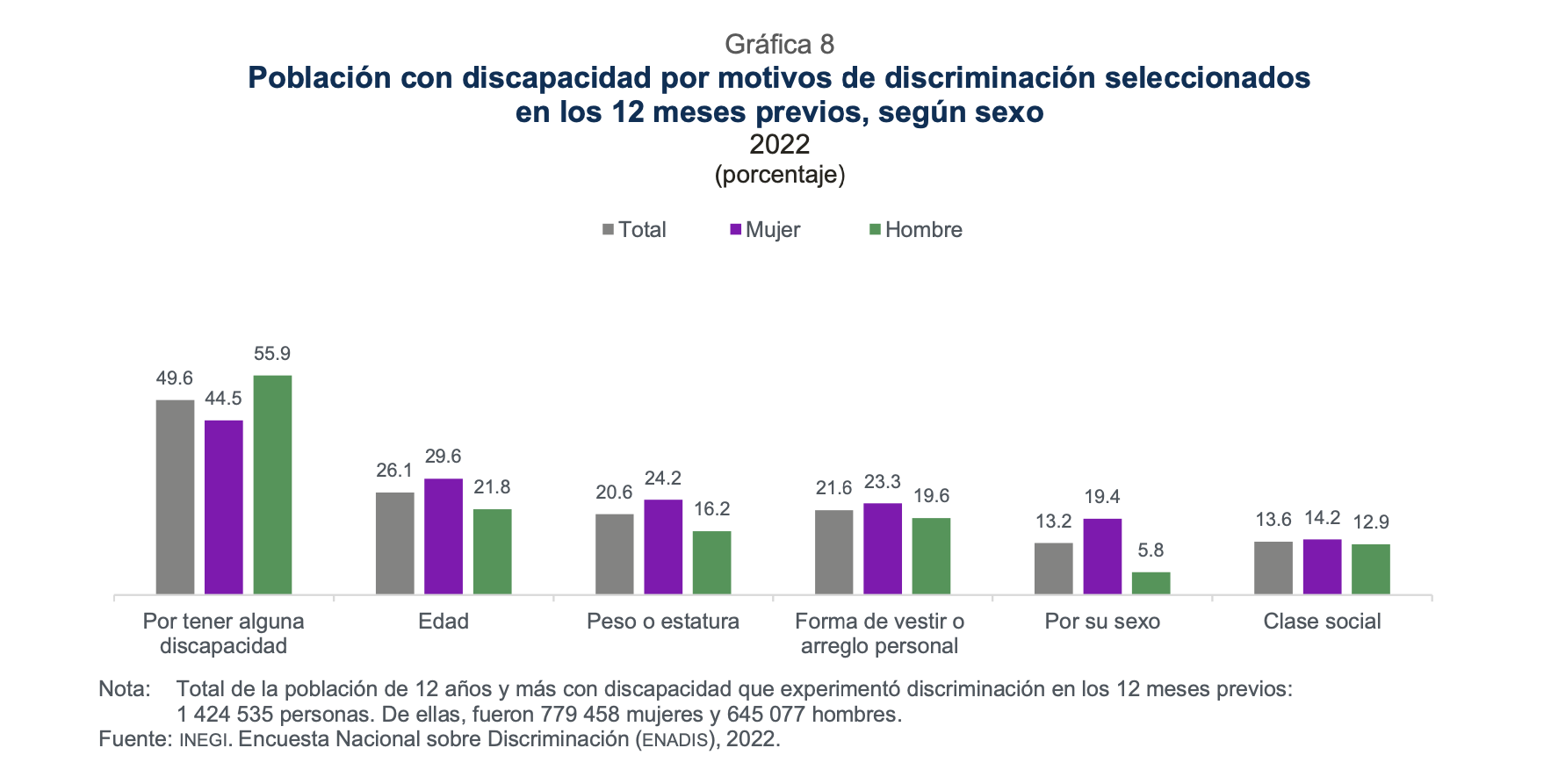

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, del total de la población de 12 años y más con discapacidad en México, 55.5% era mujer y 44.5%, hombre.

De las personas de 12 años y más con discapacidad, 33.8% experimentó discriminación en los 12 meses previos a la encuesta. De las mujeres con discapacidad, 33.4% reportó haber sido discriminada, y 34.4% de los hombres con discapacidad reportó haber sido discriminado en los 12 meses previos.

La discriminación hacia las personas con discapacidad es multifactorial. Los prejuicios que motivan la discriminación, además de la discapacidad: 49.6%, son: la edad: 26.1%, el peso o estatura: 20.6%, la forma de vestir o arreglo personal: 21.6%, la clase social: 13.6% y sexo: 13.2%.

Cabe destacar que la experiencia de discriminación es diferente según el sexo de la persona: las mujeres con discapacidad reportan con mayor frecuencia discriminación por su sexo: 19.4%, que los hombres con discapacidad: 5.8%, con una diferencia de 13.6 puntos porcentuales.