Ciudad de México.- Madres de víctimas de feminicidio y periodistas se reunieron para conversar sobre los desafíos que aún tienen los medios de comunicación en las coberturas que realizan frente a la violencia contra las mujeres que se vive en el país y coincidieron en que la forma en cómo se narran los hechos y las fuentes que se consultan tienen un impacto profundo en la opinión publica, en la percepción de justicia e incluso en el sistema judicial encargado de las investigaciones, por tanto, esta responsabilidad debe tener un marco de paz y seguridad.

Estas mujeres coincidieron que de no tener perspectiva de derechos humanos de las mujeres en los medios de comunicación también se corre el riesgo no solo de la revitimización, sino de incidir en el debido proceso en la carpeta de investigación y vulnerar aún más los derechos de las víctimas, así lo dijeron durante la presentación del informe «Políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la construcción de paz y seguridad» que consistió en la identificación de la representación de las mujeres en la producción informativa.

Es importante no perder de vista que México vive una crisis de violencia feminicida, el país cerró el 2024 con 797 casos de feminicidio y en este 2025, de enero a mayo, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay acumulados 274 casos a nivel nacional, siendo el estado de México el primer lugar, luego de Chihuahua, Baja California, Ciudad de México y Morelos. No obstante, el número podría ser mayor, pues una de las problemáticas que enfrentamos es la operación limpieza para invisibilizar la violencia contra las mujeres y además, persisten fallas para acreditar correctamente este delito.

Para la discusión de este informe fueron invitadas dos mujeres defensoras y madres de víctimas de feminicidio quienes han tenido una lucha constante para encontrar justicia y verdad para sus hijas y se han convertido en voces clave en el país y desde su perspectiva fue fundamental tener sus apuntes para entender la forma en cómo los medios de comunicación abordaron los casos de sus hijas y el consecuencias que tuvo este abordaje en distintos ámbitos de su vida.

De acuerdo con Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, víctima de feminicidio en mayo de 2017 en la Ciudad de México, la lucha de las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -lugar en donde fue hallado el cuerpo de su hija- fue determinante para que la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México investigara el caso como feminicidio. En un inicio, las autoridades intentaron presentarlo como un suicidio, debido a la falta de perspectiva de género.

A partir de ese momento, las estudiantes acompañaron a Aracely en la exigencia de justicia y la difusión a través de medios de comunicación. Gracias a este acompañamiento, se transformó la narrativa pública y la forma en que se interpretaba la muerte de su hija Lesvy. Según relató Osorio, la sociedad comenzó a cuestionarse el porqué una joven se quitaría la vida en Ciudad Universitaria, rompiendo con la idea de que se trataba de un espacio seguro y encendiendo las alertas sobre los casos de violencia que habían sido ignorados desde los años setenta.

«Esto pudimos visibilizarlo gracias a que hubo muchas personas de medios que nos pusieron atención cuando dijimos, «No más, no más estigmatización, no más creerle al Estado y sus instituciones» sino poner y colocar a las víctimas al centro y hacer esa labor de búsqueda de verdad, de justicia, de no repetición y de salvar la memoria de ellas.» -Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio víctima de feminicidio

Señaló que los medios de comunicación fueron fundamentales al generar una cobertura que evidenció las fallas de un sistema que, en lugar de proteger, criminalizaba a las víctimas, especialmente a las mujeres. Además, permitieron que se escuchara su voz para mostrar quien era realmente era su hija y colocar en el centro la importancia de preservar su memoria.

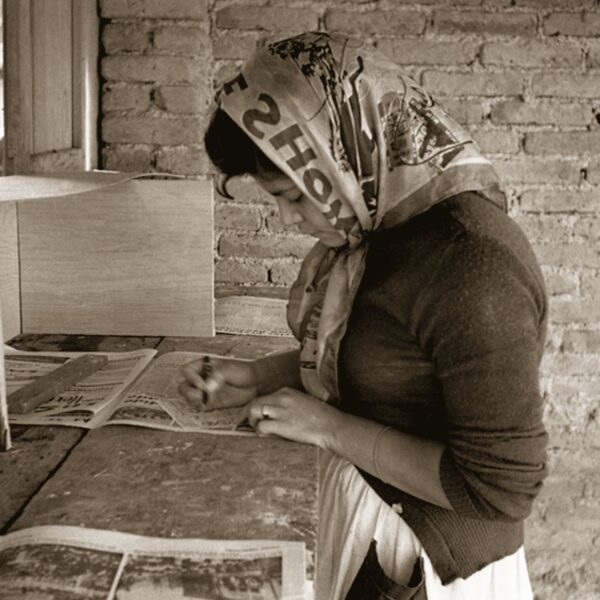

Por su parte, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, también víctima de violencia feminicida en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua y quien aún se encuentra en busca de verdad y justicia para su hija ante el Sistema Interamericano relató en este conversatorio que su primer acercamiento con los medios de comunicación fue cuando un reportero del El Diario Juárez se acercó a ella durante el velorio de su hija.

Para entonces, ya circulaban diversas notas sobre el caso que presentaban una imagen distorsionada de la vida de Lilia Alejandra, incluso señalándola falsamente de tener vínculos con pandillas.

Recordó que durante los primeros años de su lucha por la justicia para su hija, no había considerado la importancia de la cobertura mediática, pero con el tiempo, al comenzar a tejer sus redes de apoyo, entendió el valor de acercarse a medios no alineados con los gobiernos y que tuvieran una perspectiva basada en derechos humanos.

Recordó cómo algunas periodistas como Diana Washington del El Paso Times de Texas, Servando Pineda o Lucia Lagunes Huerta actual directora de CIMAC, la acompañaron en diversos momentos de su lucha. Gracias a ellos, aprendió a hablar públicamente, a exigir justicia y a construir una red de solidaridad con otras madres, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

«El que hablen de nuestras hijas, diciendo cómo eran, como la conocíamos nosotros, lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón de nuestras hijas, que es una versión muy diferente a la que daba el gobierno, yo creo que eso es para eso es algo muy valioso» -Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra víctima de feminicidio.

Periodismo con perspectiva de derechos humanos de las mujeres

Durante este conversatorio también estuvo presente la periodista Luz Rangel de Animal Político, quien acusó que en los medios de comunicación, la fuente de seguridad pública esta predominantemente masculinizada, lo que influye directamente en el tratamiento informativo, por tanto, la mayoría de las coberturas son realizadas por hombres, lo cual incide en la sección de fuentes, jerarquización de los contenidos y las prioridades informativas. Esto reduce tanto la presencia de mujeres expertas como la atención en casos de violencia contra mujeres.

Ante este panorama, mujeres periodistas han intentado posicionar sus propias agendas dentro de las redacciones, impulsadas no solo por una convicción personal, sino también porque enfrentan la presión de cumplir con cuotas diarias de producción informativa. Ellas han insistido en dar seguimiento de los casos de violencia contra mujeres más allá de los momentos de coyuntura, enfrentándose a una constante disputa por el espacio editorial.

Rangel, también subrayó la necesidad de colocar a las mujeres periodistas en espacios de toma de decisión, porque romper la brecha de género en estos espacios no solo visibiliza otras formas de cobertura, sino que incorpora una perspectiva de género indispensable. En muchas redacciones, la estructura jerárquica sigue excluyendo a las mujeres de los niveles donde se decide qué y cómo se informa.

«Ese compromiso es personal, profesional y político con las mujeres que son víctimas de cualquier delito (…) ojalá que en esta lucha que hacemos desde dentro de las redacciones pronto podamos lograr esa paridad de género en las redacciones, romper esa brecha en la firma y en los espacios que ocupan los hombres, sobre todo con el fin de ponernos al servicio de quienes necesitan este periodismo con perspectiva de género y esta cobertura sobre la violencia hacia las mujeres» -Luz Rangel, verificadora en el Sabueso de Animal Político.

Según advirtió Cirenia Celestino Ortega, periodistas feminista y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, los observatorios de medios han identificado que las noticias escritas por mujeres cuestionan dos veces más los estereotipos de género, las desigualdades y las violencias que viven las mujeres. De ahí la importancia de que las periodistas ocupen cargos de decisión editorial al interior de los medios.

Por su parte la periodista Lucia Lagunes Huerta, quien también participó en el conversatorio, indicó que aún persisten diversos retos para posicionar la agenda de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Explicó que, durante mucho tiempo, estos temas se abordaban en la «nota roja» o en la sección policiaca, privilegiando el morbo y la forma en que las víctimas eran asesinadas. Por ello, fue necesario transitar hacia un enfoque basado en derechos humanos y trasladar el tratamiento informativo al ámbito social.

Aseveró que actualmente continúan los problemas en la producción y tratamiento de la información donde se prioriza el hecho violento y se omite el contexto social y estructural en el que ocurre y se reproduce un caso de feminicidio. En este sentido, Lagunes Huerta destacó que los medios de comunicación fueron fundamentales para que, con el paso del tiempo, el término de «feminicidio» formara parte de la percepción colectiva de la sociedad.

No obstante, subrayó que fueron las mujeres periodistas quienes realizaron el trabajo de interpretar a la entonces diputada Marcela Lagarde -impulsora del concepto y de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres- para profundizar en el significado de la terminología y darle visibilidad, a pesar de que los grandes medios seguían centrando su atención en figuras masculinas.

«Las madres, las víctimas de la violencia feminista, han sido muy importante para que las periodistas entendamos la tragedia que hay detrás de cada violencia, para que rebasemos la idea del número y entendamos las dimensiones de la violencia feminicida y cómo se sigue reproduciendo por un sistema que justifica la violencia contra las mujeres, entre ellos los medios de comunicación» -Lucia Lagunes Huerta, periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Hacia una cobertura ética de la violencia contra mujeres

Aracely Osorio, madre de Lesvy Osorio, víctima de violencia feminicida, reconoció el trabajo de las y los periodistas en la cobertura de movilizaciones, pero también denunció la estrategia de aquellos que asignan a mujeres únicamente en coberturas coyunturales para evitar capacitarlas en condiciones de seguridad adecuadas.

Criticó que no existen protocolos efectivos para proteger a las periodistas, quienes enfrentan violencia e incluso han sido asesinadas por su labor, como en los casos de Miroslava Breach y María de Sol Cruz Jarquín, cuyos feminicidios permanecen impunes.

Subrayó la urgencia de sacar los casos de feminicidio de la nota roja y erradicar el uso de términos como «crimen pasional», una tarea que debería comenzar en los espacios formativos de comunicación como las universidades. Osorio también alertó sobre la criminalización del movimiento de mujeres, señalando que los contextos que permiten la reproducción de los feminicidios -presentes desde los años noventa- siguen sin cambiar y continúan diseminándose por todo el país bajo el amparo de la impunidad.

Para Norma Andrade se debe eliminar el morbo en las coberturas de feminicidio ya que vulnera la dignidad de las víctimas como ocurrió con el caso de Rebeca Contreras, cuyo cuerpo fue expuesto en primera plana con un encabezado. Subrayó que esta forma de cobertura no solo revictimiza, sino que también puede causar un impacto devastador en las familias. Denunció la falta de análisis en la prensa al reproducir sin cuestionar las versiones de las autoridades, lo que ha constituido a desinformar y criminalizar a víctimas y a movimientos sociales.

Norma Andrade compartió su experiencia al ser censurada por medios que suavizaron sus declaraciones cuando denunció públicamente a políticos, evidenciando desigualdad en el acceso a la palabra entre las autoridades y las madres que luchan por la justicia. Recalcó la necesidad de que las y los periodistas sean críticos, responsables y consientes del poder que tienen al decidir a quiénes dan voz.

La periodista Adriana Rubio destacó dos recomendaciones centrales para el ejercicio periodístico: nombrar correctamente las violencias y decidir con responsabilidad a quienes se le da voz. Subrayó que hablar de feminicidio no solo es un acto político, sino también un deber ético y una responsabilidad profesional.

Señaló que la forma en que se narran los hechos -desde las fuentes consultadas hasta el enfoque elegido- tiene un impacto profundo en la opinión pública, en la percepción de la justicia y en el debido proceso. Por ello, insistió en que las y los periodistas deben reflexionar sobre qué historias cuentan, cómo las cuentan y qué consecuencias tienen esas decisiones en un país donde la violencia contra las mujeres sigue en aumento.

Luz Rangel subrayó la importancia de la capacitación continua y la especialización en la cobertura de violencia de género, enfatizando que el enfoque debe centrarse en las víctimas y no en los agresores. Llamó a reconocer la responsabilidad de las autoridades en los casos de impunidad y a practicar una escucha activa hacia quienes comparten sus historias, comprendiendo su urgencia y contexto. También insistió en la necesidad de dar seguimiento a los casos más allá de las fechas conmemorativas, para mostrar que no se trata de hechos aislados, sino de una violencia estructural contra las mujeres.

Finamente Lagunes Huerta profundizó en la necesidad de contextualizar los casos de feminicidio, cuestionando la aplicación real de las leyes y protocolos existentes. Señaló que una forma de romper la indiferencia social es humanizando a las víctimas, contando quiénes eran en vida, sus sueños, sus luchas, y también mostrando los estragos que la violencia feminicida deja en sus familias, especialmente en las madres y abuelas que se convierten en cuidadoras, defensoras y portavoces de justicia. Ambas coincidieron en que el periodismo con perspectiva de género debe visibilizar las fallas estructurales del Estado y contribuir a transformar la narrativa desde la dignidad y la verdad.

Consecuencias de no usar la perspectiva de género

La abogada y defensora de los derechos humanos, Adriana Rubio Mendoza, durante el conversatorio señaló que la cobertura en medios de comunicación influye directamente en la opinión pública, por lo que es fundamental que las y los periodistas reflexionen a fondo sobre el impacto de los que publican. Advirtió que esta influencia puede afectar incluso la imparcialidad de juezas y jueces, lo cual cobra especial relevancia en un país donde acceder a la justicia representa, para muchas víctimas y sus familias, una lucha de años.

Adriana Rubio Mendoza apuntó que los medios tienen una doble responsabilidad: incorporar tanto un enfoque de derechos humanos como una perspectiva de género. Esto con el objetivo de visibilizar a las víctimas, sin revictimizarlas ni recurrir a un lenguaje estigmatizante. De lo contrario, no solo se distorsiona la opinión pública, sino que también se afecta directamente a las víctimas. Leer una noticia sobre una desaparición, una muerte violenta o un caso de feminicidio, cuando se es una víctima directa, tiene un impacto profundo en la vida de quienes sobreviven o buscan justicia.

Del mismo modo, advirtió sobre las consecuencias que puede tener en el debido proceso la publicación de información contenida en las carpetas de investigación, ya que esto puede vulnerar los derechos de las víctimas. Al hacer públicos ciertos detalles o datos sensibles, se le otorgan herramientas a la defensa para desestimar pruebas o realizar señalamientos indebidos. Mencionó, por ejemplo, que en varios casos los medios han difundido fotografías del lugar de los hechos que no coinciden con las registradas en la carpeta de investigación, lo que pone en evidencia un manejo inadecuado de la escena que puede afectar la investigación.

Para abordar estos temas con perspectiva de género, Adriana Rubio Mendoza insistió en que los medios deben partir de una conciencia sobre la violencia estructural que enfrentan las niñas y de las mujeres, y sobre cómo esa violencia se agrava en sus casos. A esto se suma la violencia institucional que muchas víctimas padecen al buscar justicia, la cual se ve amplificada cuando los medios no abordan el feminicidio con la seriedad y sensibilidad que exige esta problemática.

Para la elaboración del monitoreo de medios presentado por CIMAC, se observó la cobertura periodística de las estrategias para la erradicación de las violencias contra las mujeres, por lo que se revisaron notas sobre políticas de seguridad y de violencia de género que se vive en el país. Observatorios como este, permiten reflexionar sobre la falta de perspectiva de género en el periodismo como en la agenda política dirigida al 50 por ciento de la población: las mujeres.

Este Monitoreo retoma la metodología de análisis del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés). Se trata de un Observatorio especializado en perspectiva de género e implementado a nivel mundial para identificar el sexismo en las coberturas. Se incluyeron también entrevistas a periodistas que cubren la fuente de seguridad y violencia, y a madres de víctimas de feminicidio.

Entre los principales hallazgos del Observatorio de Medios de CIMAC se identificaron los siguientes datos ligados a los primeros 100 días de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo:

- En la cobertura mediática de temas de seguridad, la violencia contra las mujeres representa apenas el 16% de la agenda.

- El 67 por ciento de las noticias se centraron en la Estrategia Nacional de Seguridad y la violencia en el país. Apenas un 10 por ciento abordó la violencia contra las mujeres.

- La violencia se sigue midiendo más por cifras que por impactos sociales, y pocas veces se cuestionan las decisiones políticas que se toman y que no han sido tan eficaces pues lo que se observa es un incremento de homicidios o desapariciones.

- La Ciudad de México es un referente por el modelo de seguridad implementado durante la gestión de Claudia Sheinbaum, además de que la violencia que sucede en la capital es abordada como si se tratara de casos de relevancia nacional, lo que no ocurre con otras entidades federativas.

- El 48 por ciento de las noticias sobre seguridad fue firmada por hombres y 29 por ciento por mujeres. Se trata de una fuente históricamente masculinizada en la que las mujeres están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Se detectó que 22 por ciento no tiene firma como una práctica de seguridad para quien cubre la fuente.

- Existe una diferencia de género en el enfoque y abordaje de las noticias de seguridad. Los hombres que cubren esta fuente mantienen una narrativa centrada en el combate al crimen organizado y marcada por la eficiencia técnica, seguridad pública, profesionalización, inteligencia artificial y vigilancia, y su lenguaje está enfocado en tecnología, institucionalidad y militarización. En contraste, las mujeres abordan el fenómeno desde las causas estructurales de la violencia, con énfasis en la inteligencia, consolidación de cuerpos armados y coordinación intergubernamental.

Da click aquí para consultar el informe «Políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la construcción de paz y seguridad»