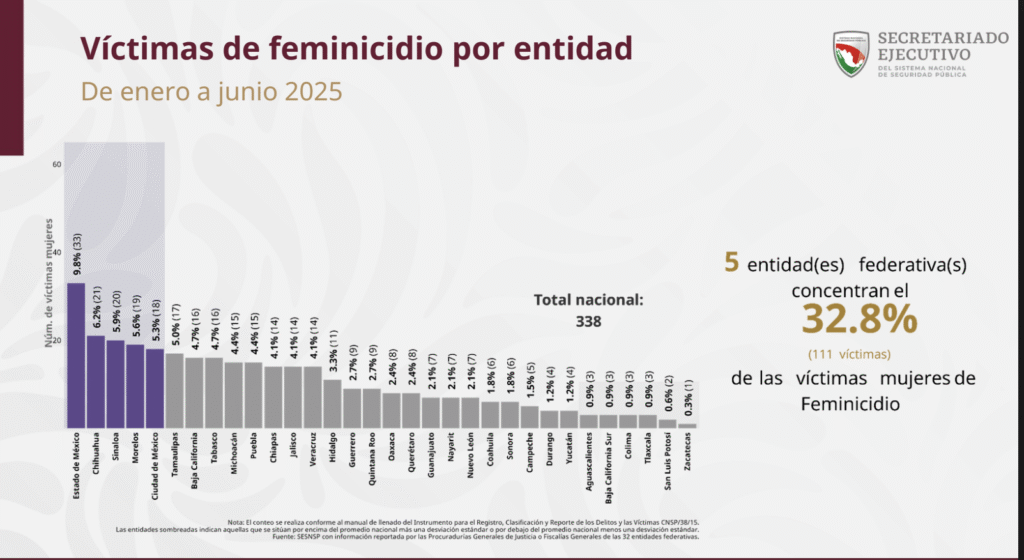

Ciudad de México.- De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 338 casos de feminicidio en México y 5 entidades federativas concentraron el 32.8% de ellos, es decir: estado de México (33), Chihuahua (21), Sinaloa (5.9%), Morelos (19) y Ciudad de México (18), lo que denota que el Estado mexicano continua sin política de prevención eficaz y mantiene la incertidumbre de los resultados de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

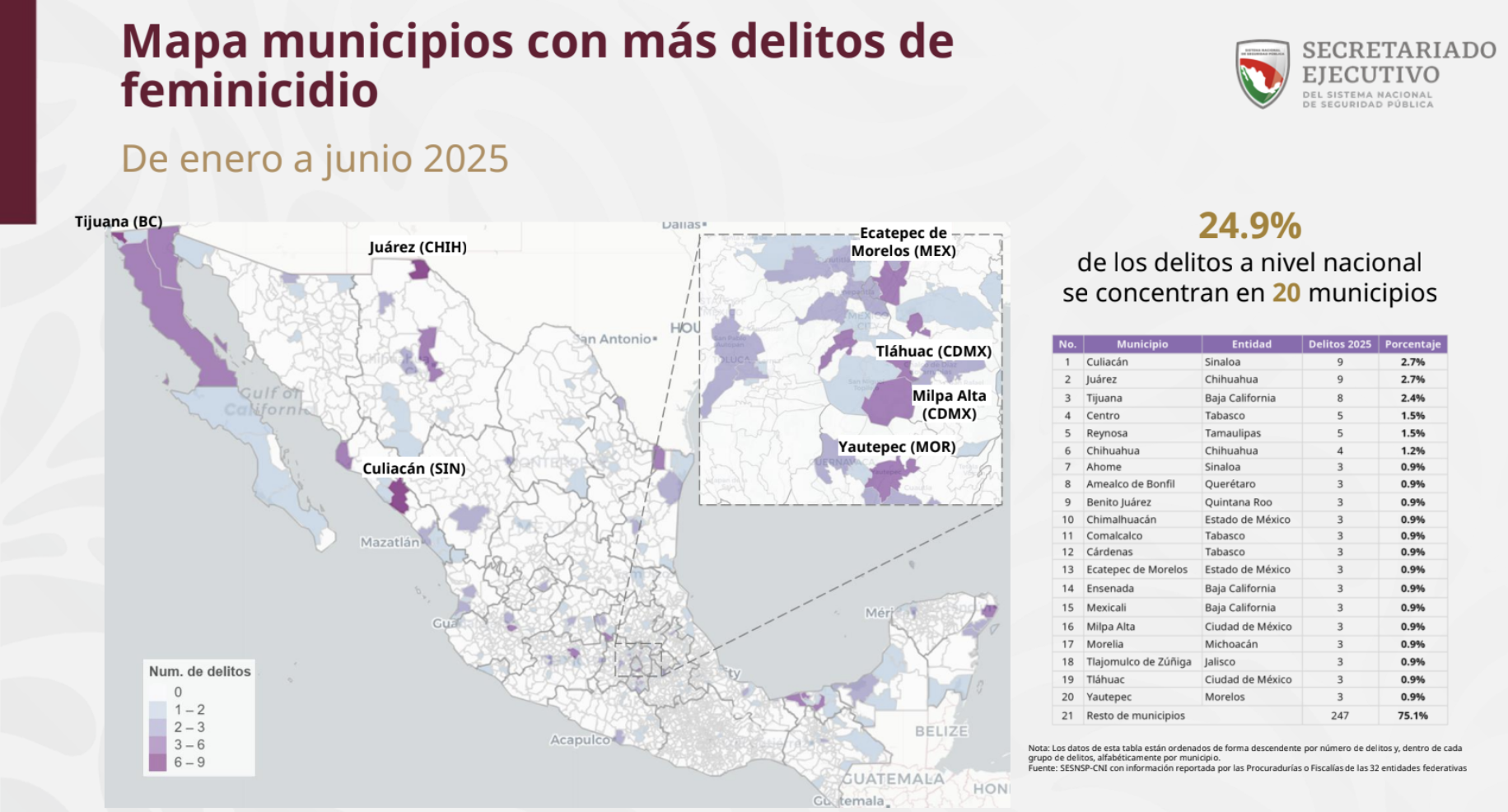

En el mapa de municipios con más delitos de casos de feminicidio de enero a junio del 2025, Culiacán fue el más violento contras las mujeres con 9 casos, seguido de Juárez, Tijuana, Centro de Tabasco, Reynosa, Chihuahua, Ahome, Amealco de Bonfil, Benito Juárez en Quintana Roo, Chimalhuacán, Comalcalco y Cárdernas, ambos de Tabasco, Ecatepec de Morelos, Ensenada, Mexicali, Milpa Alta, Morelia, Tlajomulco de Zuñiga en Jalisco, Tláhuac y Yautepec.

Por otro lado, en este medio año del 2025, el número de homicidios dolosos alcanzó los mil 82 registros, de los cuales tres entidades federativas concentraron el 36.6% de las víctimas de este delito: Guanajuato (201), Baja California (103) y estado de México (92), seguido de Michoacán (72) y Jalisco (64). De igual manera, en 853 casos las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años y 8 menores de edad, aunque se desconocen los municipios con mayor incidencia.

Cada vez, acceder a datos que documentan los casos de feminicidio se ha vuelto una tarea difícil. En reiteradas ocasiones, las organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falta de datos estadísticos y su respectiva segregación que puedan brindar información precisa. Uno de los ejemplos más claros es el propio registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual cambió su diseño en este 2025 generando más dificultad para ubicar con mayor precisión los datos con respecto de años anteriores.

Asimismo, se mantiene la tendencia de maquillar las cifras, por ejemplo, el Estado mexicano declaró ante el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) el pasado 17 y 18 de junio, que entre 2022 y 2024 los casos de feminicidio disminuyeron 16% y que en los primeros meses de 2025 las cifras se redujeron 29.2%, siendo que solo el 25% de las muertes de mujeres se investigan como feminicidio. El Comité CEDAW apuntó que la falta de información dificulta la evaluación del impacto real de las políticas públicas en la vida de las mexicanas.

Mitos y realidades del Estado mexicano frente a CEDAW – cimacnoticias.com.mx

La tipificación de los casos de feminicidio

De acuerdo con el informe sombra «Tipificación y protocolo de feminicidio. Un abismo de la ley a su aplicación y el caso de la medida correctiva 33 en la AVGM de Zacatecas», cada entidad federativa ha tipificado la violencia feminida de manera distinta y es la falta de uniformidad lo que genera confusión jurídica y desigualdad en la procuración de justicia, lo que obstaculiza la recopilación estadística y la construcción de políticas públicas nacionales.

En 2010, Guerrero se convirtió en el primer estado en tipificar la violencia feminicida y Chihuahua fue el último en 2020. Actualmente, hay estados que no han elaborado reformas a la tipificación y otros que ya han creado hasta tres reformas. Los elementos que acreditan las razones de género varían de una entidad a otra, por ejemplo, Ciudad de México, Michoacán y Tlaxcala contemplan ocho razones de género y Jalisco presenta 11.

En general, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas sí cuentan con un aparato especifico; Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, carecen de una diferenciación; y Durango es un caso particular donde la violencia feminicida está incluida en «delitos de homicidio, feminicidios y lesiones».

Para solucionar esta problemática, las organizaciones civiles propusieron un modelo único de tipificación de la violencia feminicida entre 2021 y 2022, posteriormente, el proyecto se direccionó al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de las Mujeres (SNPASEVM) en donde se ordenó a las entidades revisar y analizar los tipos penales en relación con el documento presentado, pero continua sin estar homologado en las 32 entidades federativas.

Alertas por Violencia de Género y su falta de operación

Por otro lado, las organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) inisten en que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), liderada por Citlali Hernández, no ha sido capaz de hacer funcionar correctamente las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), las cuales son una conquista feminista en donde se estableció una medida de emergencia en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y son definidas como:

«el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias» -articulo 22° de la LGAMVLV

De acuerdo con el OCNF, las Alertas son importantes porque visibilizan la violencia contra las mujeres, así como las desapariciones, permiten la implementación de protocolos para mujeres, obligan al Estado a diseñar políticas públicas para atender la emergencia, y ponen en evidencia la impunidad y negligencia institucional. Desde entonces, se fortaleció el marco legal para las mujeres, se generaron medidas de seguridad y se crearon otras instancias como la Unidad de Análisis y Contextos o las Células de Búsqueda.

Actualmente, el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación» documentó que, entre 2013 y 2025, se presentaron 56 solicitudes de AVGM, de las cuales se admitieron 41 solicitudes y solo se emitieron 26 declaratorias de alerta de género para 24 estados:

Dos en el estado de México (una por violencia feminicida y otra por Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México (declarada por gobierno local).

Uno de los principales obstáculos es la coordinación efectiva entre la federación, los estados, y los municipios, lo que limita la capacidad operativa de ciertas zonas donde no existe personal capacitado, recursos o presupuesto. No obstante, el problema más grande señalado por las organizaciones civiles es la falta de voluntad política en conocer y accionar las alertas de género, sobre todo cuando existe alternancia política o la creación de nuevas instituciones como la Semujeres.

Con la llegada de esta institución, se eliminó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) quien se hacía cargo de esta herramienta, para dejarla en manos de la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia, aunque su operación depende de los recursos de la Semujeres, los cuales son limitados.