Ciudad de México.- De cara a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, que tendrá lugar en la Ciudad de México, el panorama regional se presenta adverso porque los compromisos asumidos en la edición anterior, celebrada en Argentina en 2022, no se han cumplido, lo que mantiene una brecha significativa en la atención a los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

Dentro de la XV conferencia, se pactaron 54 acuerdos en torno a ejes prioritarios como sistemas de cuidados, erradicación de la pobreza, cambio climático, servicios de salud, violencia contra las mujeres, migración y protección a mujeres defensoras, no obstante en aras de la próxima conferencia, llegamos con acuerdos pendientes y obligaciones incumplidas

La sociedad de cuidados fue la problemática más destacada en las recomendaciones. De los 54 acuerdos, 13 se centraron en este tema, subrayando la urgencia de reconocer los cuidados como un derecho humano y de corregir la injusta distribución del tiempo, que recae principalmente en las mujeres. Ante este panorama, los países se comprometieron a crear mecanismos y planes para el desarrollo de sistemas integrales de cuidado, así como a implementar medidas para superar la división sexual del trabajo.

Sin embargo, estos acuerdos no se han materializado y las tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 27% de las mujeres ocupadas trabajaba en sectores vinculados a la economía del cuidado, frente a apenas 6% de los hombres. Para 2025, las mujeres realizan más de dos tercios del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, dedicando entre 12% y 24.2% de su tiempo diario, mientras que los hombres solo destinan entre 3% y 12.5%.

El contexto demográfico agrava la situación, pues en 2024, la CEPAL estimó que más de 95 millones de personas mayores de 60 años viven en la región (14,3% de la población), y para 2050 se proyecta que representen el 25%. Este rápido envejecimiento incrementa las necesidades de cuidado a largo plazo, sobre todo entre mayores de 80 años, muchas de ellas sin protección social.

En materia de pobreza, los países miembros se comprometieron a promover estrategias interseccionales que respondieran a las necesidades específicas de las mujeres, con atención especial a la feminización de la pobreza, y a evitar recortes en programas sociales que pudieran agravarla. La realidad actual refleja la brecha. pues la mitad de las mujeres en América Latina y el Caribe permanece fuera del mercado laboral, frente a una participación masculina cercana al 75%. Además, por cada 100 hombres en situación de pobreza hay 118 mujeres, y en pobreza extrema, 120. Esta desigualdad se profundiza entre mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, los Estados acordaron crear servicios integrales de prevención y atención, implementar planes multisectoriales, generar estadísticas confiables y fomentar cooperación regional y multilateral. Aun así, la violencia persiste. Según la CEPAL, en 2023 se registraron 3 mil 897 feminicidios en 27 países de América Latina y el Caribe, lo que equivale a 11 asesinatos diarios. Más del 65% de estos crímenes fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima.

En el eje de migración, los acuerdos plantean eliminar las condiciones estructurales de vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas en el ciclo migratorio, incluida la trata y el tráfico de personas. La realidad es distinta: los flujos migratorios aumentaron y las políticas se endurecieron. Solo en 2023, la UNICEF (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) reportó mil 094 muertes de personas migrantes en el continente, de las cuales 14% correspondieron a mujeres, mientras que el 41% permanece sin identificar.

Además la presencia de niñas, niños y adolescentes en los flujos migratorios ha incrementado, ya sea que viajen acompañados o solos. Tan solo en Proyecto Migrantes Desaparecidos de la International Organization for Migration (OIM), establecen que de enero de 2024 a junio del mismo año se reportaron 782 personas migrantes fallecidas o desaparecidas en la frontera de México-Estados Unidos, de los cuales 40 fueron niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, los países se comprometieron a proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos, en especial a quienes resguardan el territorio y el medio ambiente, y a fortalecer las organizaciones donde participan. Sin embargo, el informe “La tierra, para quienes la trabajan y la defienden” de IM-Defensoras (2024) advierte que entre 2012 y 2024 se registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras ambientales. México, Honduras, Nicaragua y El Salvador figuran como los países más peligrosos para estas mujeres.

Respecto del año anterior se reportó un incremento de 11% en el número de agresiones, causado principalmente por el aumento en el ámbito digital documentadas en El Salvador y Nicaragua. Casi la mitad de los agresores identificados (42%) fueron actores vinculados al Estado: autoridades públicas, policiales o militares; que actuaron muchas veces para proteger intereses de grupos de poder privados.

En cuanto a la mitigación de cambio climático, se propuso integrar perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, iniciativas y programas nacionales ambientales, además de apoyar a promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al medio ambiente y a la reducción del riesgo de desastres.

No obstante, de acuerdo con el Centro Global de la Movilidad Climática, las mujeres continúan siendo el grupo más afectado por el colapso ambiental, debido a políticas que no ofrecen soluciones reales. Este desequilibrio es reflejo de un sistema patriarcal que también se evidencia en la falta de representatividad. Un ejemplo claro fue la conferencia de la COP‑29, celebrada en noviembre de 2024, cuyo comité organizador inicial estuvo compuesto únicamente por hombres; la integración solo cambió ante la presión internacional.

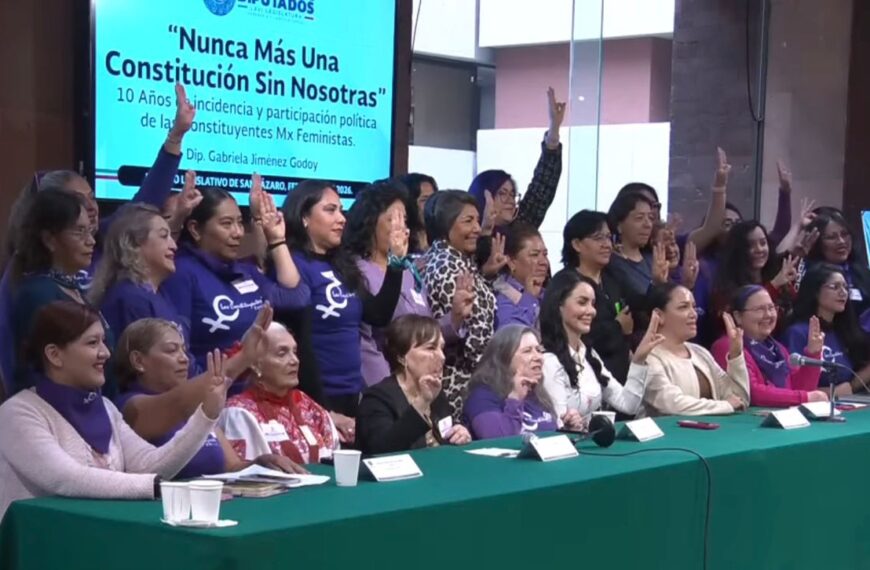

En otro eje, se había acordado apoyar activamente la participación de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, sin embargo, la realidad se ha alejado de ese objetivo. De acuerdo con Fondo Semillas, el avance de la ultraderecha en diversos países, impulsado por gobiernos con políticas conservadoras, ha generado incertidumbre entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En los últimos meses, estas han reportado recortes presupuestales y retrocesos que ponen en riesgo tanto sus labores como los avances alcanzados en la protección de niñas, adolescentes y mujeres.

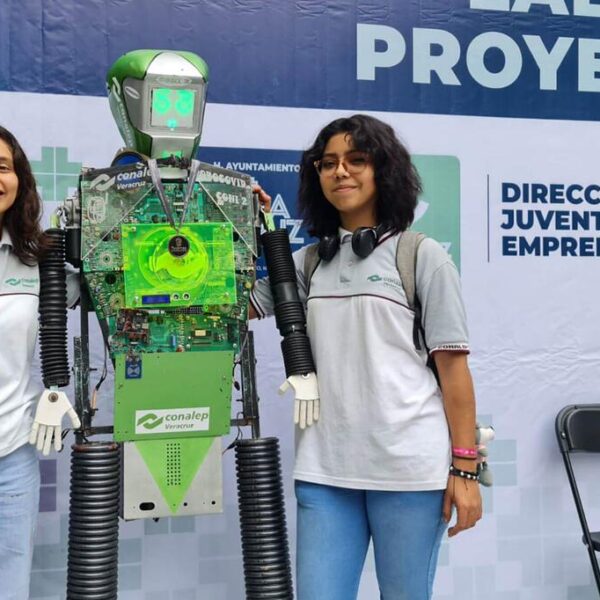

Asimismo, se instó a promover políticas públicas intersectoriales que fomenten la participación, permanencia y culminación de la educación de niñas, adolescentes y mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Pese a que en América Latina y el Caribe se han logrado ciertos avances, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que solo el 41 % de las personas graduadas en STEM son mujeres, lo que evidencia que la paridad educativa aún está lejos de alcanzarse.

Esta desigualdad se intensifica en el ámbito laboral, donde, en promedio, las mujeres solo ocupan el 28 % de los puestos en ciencia e ingeniería a nivel mundial. Además, su presencia se concentra principalmente en sectores vinculados al cuidado y los servicios de salud, donde representan más del 70 % de la fuerza laboral.

A una semana de la Conferencia Regional de la Mujer que se llevará a cabo dentro de territorio Mexicano, la deuda con las mujeres sigue latente, pues pese los acuerdos pactados desde hace tres años, los avances han sido mínimos, por lo que evidencia el nulo compromiso de los Estados parte en transformar la realidad de las mujeres dentro de la Región.