Ciudad de México.– Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe, esto significa que cada año, 1.6 millones de jóvenes paren en la región, esto de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lo que denota que la educación sexual integral y acceso al aborto siguen siendo derechos no garantizados, por lo que se trata de una conversación necesaria dentro de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de fecundidad adolescente en el mundo, solo por debajo del África Subsahariana, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embarazo adolescente está estrechamente vinculado a uniones tempranas y a la violencia sexual, especialmente en menores de 15 años.

Las mujeres que se embarazan en la adolescencia tienen menos probabilidades de continuar sus estudios que aquellas que son madres después de los 20 años. Quienes ejercen la maternidad en la adultez tienen tres veces más posibilidades de completar su formación académica y, en consecuencia, triplican la probabilidad de obtener mejores ingresos en el mercado laboral.

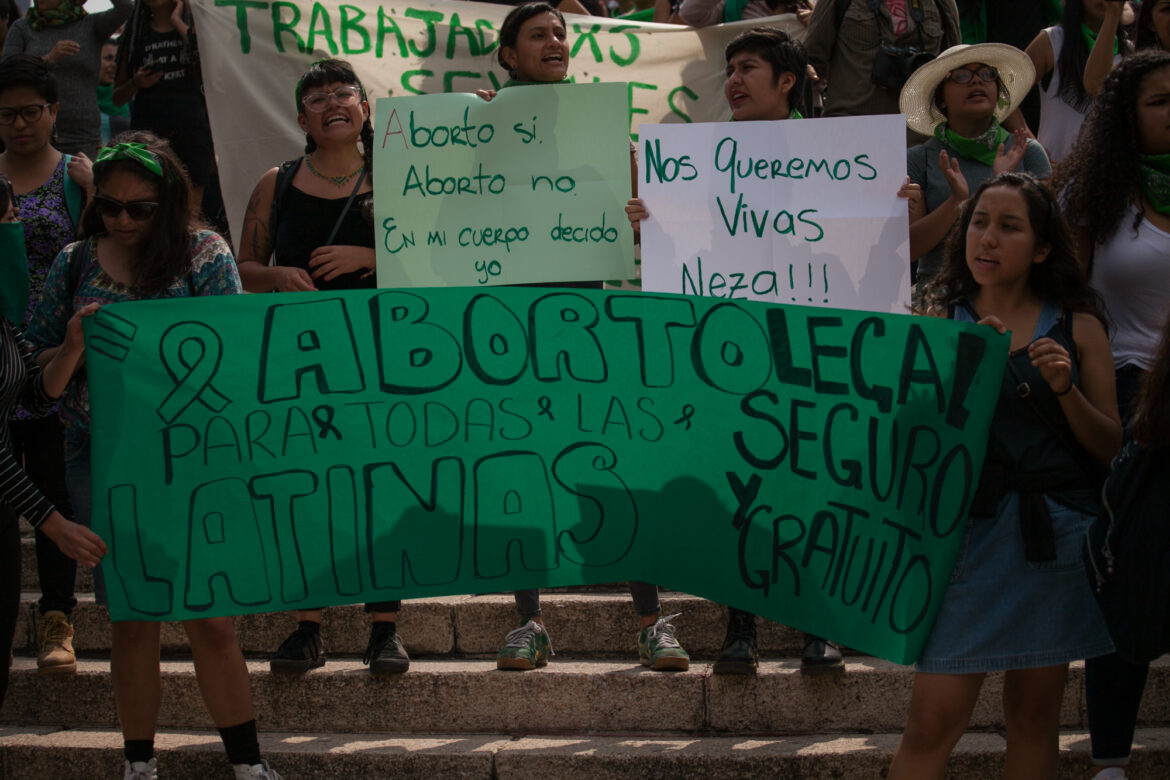

Aquellas mujeres que optan por no continuar con su embarazo siguen enfrentándose a la criminalización al buscar la interrupción del mismo. En la región, hay cinco países donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia: Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Paraguay y Perú, el aborto solo es legal cuando la vida o la salud de las mujeres corre riesgo. Brasil y Chile permiten, además, la interrupción en casos de violación o cuando existen problemas graves que impedirían el desarrollo adecuado del feto.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización absoluta del aborto. Sin embargo, en 8 de sus 32 estados aún es ilegal interrumpir un embarazo, y en las 24 entidades donde está despenalizado no se garantiza un acceso pleno y seguro, ya que persisten la criminalización, la falta de medicamentos, el estigma y la discriminación.

En América Latina y el Caribe, siete países han despenalizado el aborto en su totalidad: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. No obstante, casos como el de México demuestran que la despenalización a nivel federal no garantiza por si misma un acceso real y seguro.

En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna figura entre las tres principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Para las menores de 15, el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres mayores de 20. A esta cifra se suma un dato alarmante: cada año, unas 670 mil adolescentes de entre 15 y 19 años se someten a abortos inseguros en la región.

Cabe destacar que en la región, la legislación en cuanto a derechos sexuales y reproductivos es mínima. El acceso a la anticoncepción está consagrado a nivel constitucional únicamente en seis países: Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela.

Asimismo, solo siete países de la región incluyen en sus constituciones una referencia explícita al deber del Estado de garantizar la salud sexual y reproductiva: México (desde la reforma constitucional de 1974 y en reformas posteriores), Colombia (1991), Paraguay (1992), Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y Cuba (2019).

¿Hemos avanzado en educación sexual integral?

Pese a este panorama, el informe La educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe: Un llamado a la acción en contextos de incertidumbre, publicado por la UNFPA, señala que la educación integral en sexualidad (EIS) en escuelas y otros espacios educativos sigue siendo desigual y enfrenta grandes desafíos en calidad, cobertura y enfoque.

Menos de la mitad de los países de la región han hecho obligatorios todos los contenidos de la EIS. En muchos casos, los programas están condicionados por enfoques moralistas o puramente biologicistas, que omiten temas esenciales como derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, diversidad sexual, placer y conductas sexuales responsables.

La situación es aún más crítica en comunidades históricamente marginadas: las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más probabilidades de ser madres que otras jóvenes. Si bien se han impulsado proyectos de EIS enfocados en poblaciones vulnerables, como adolescentes fuera de la escuela, comunidades indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTI+, la cobertura y sostenibilidad de estas iniciativas siguen siendo insuficientes.

A esto se suma que el presupuesto destinado a desarrollar EIS es mínimo o inexistente, y que los mecanismos de monitoreo y evaluación, incluidos los resultados de aprendizaje del estudiantado, son limitados o nulos.