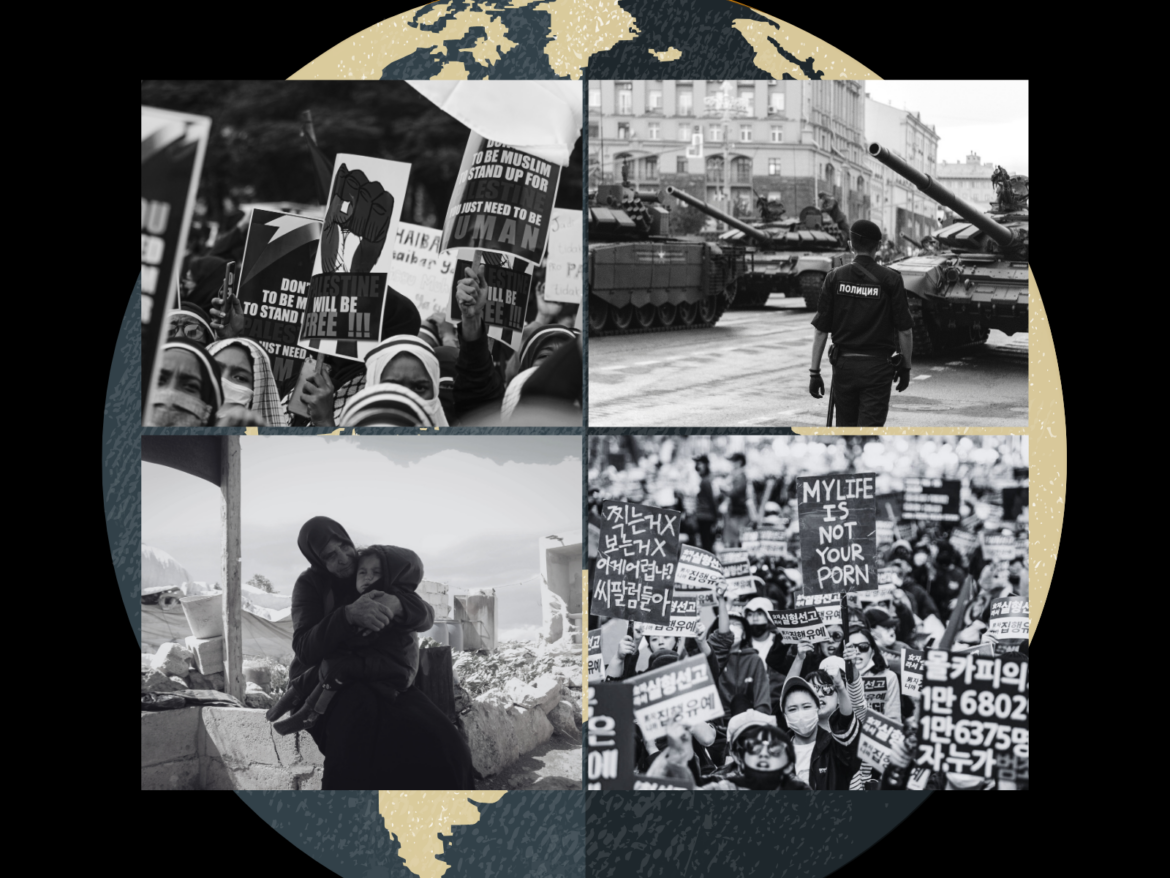

Ciudad de México.- De punta a punta del globo, las mujeres y niñas encararon un cúmulo de violencias estructurales; algunas atravesadas por las guerras, otras, por el recrudecimiento del feminicidio y miles más, al ascenso de los gobiernos de derecha que, a nivel internacional, han comenzado a ganar espacios políticos a costillas de los derechos conquistados de las mujeres. El cierre de año está presente, pero también, el recordatorio de que afuera, las luchas y el dolor de la opresión son una realidad que necesita ser nombrada.

Desde las mujeres en Kenia que no cuentan con legislaciones que las protejan del feminicidio; las mujeres en la India que luchan contra la normalización de las agresiones sexuales en espacios públicos; las niñas palestinas que se han visto forzadas a cuidar de otros ante el genocidio en Gaza y desde Asia, el levantamiento de las mujeres coreanas, japonesas y rusas a luchar por su autonomía corporal. La agenda de la igualdad y del feminismo no está zanjada, ni es un capricho contemporáneo; el mundo está en deuda con sus mujeres.

India

En agosto de este año, una doctora del Hospital de Calcuta y estudiante de la Facultad de Medicina RG Kar fue abusada sexualmente de forma multitudinaria; las heridas internas y las contusiones en su cuerpo provocaron la muerte de la mujer quien se encontraba descansando durante la madrugada luego de una extensa jornada.

Según las primeras investigaciones, la mujer de 31 años se había encerrado en una habitación para dormir cuando un grupo de hombres comenzó a agredirla; sólo se ha capturado a un presunto sospechoso. Sobre este mismo caso, resulta urgente exponer que, tras el estallido viral del caso, las redes de pornografía y el número de búsquedas en internet para localizar el video de la violación, se mantuvo en tendencias por días en la India.

Este 2024, las mujeres tomaron las calles de Delhi bajo el lema «Recuperar la noche» y exigieron a las autoridades respuestas sobre el caso, así como mejorar las legislaciones y abolir las agresiones sexuales que acontecen en el país con una altísima incidencia.

No existe una certeza exacta de la población femenina que habita en la India, sus rangos de edad, ni las condiciones que atraviesan a las mujeres, niñas y adolescencias en el país. Pues a pesar de que India sí cuenta con un censo poblacional, este fue pospuesto durante la pandemia prometiendo producir un banco de datos para el 2022, sin embargo, de nueva cuenta, fue postergado para este 2024, año en el que se pierde el rastro.

Sin embargo, la certeza que sí se tiene, es que la violencia sexual, la misoginia y la violencia contra las mujeres es una pandemia que arrecia en la India. En 2022, según AFP, cada día casi 90 mujeres son violentadas sexualmente, teniendo un registro anual de 31 mil 500 casos.

La violencia sexual múltiple ha sido una de las violencias que el Estado no ha podido contener, siendo las mujeres y niñas, quienes se ven atravesadas por la impunidad y la desatención de las autoridades. Como parte de este señalamiento, se debe recordar que en 2021, 33 hombres violentaron sexualmente a una niña de 15 años en un periodo de 8 meses.

Ese 2021, una niña de 9 años perdió la vida a causa de las heridas que le provocó una violencia sexual tumultuaria en Delhi. Entre los hombres responsables, se encontraba un sacerdote.

A pesar de que la India reconoció que la violencia sexual y el feminicidio eran asuntos prioritarios en el país en algunas de sus leyes, la realidad es que la violencia en contra de las mujeres se acrecienta y a 12 años de que la población tomara las calles para exigir justicia, hoy la historia parece repetirse; es 2024 y las mujeres, niñas y adolescentes en la India siguen librando una lucha por trabajar seguras, viajar en transporte público, andar por las calles y gozar de su libertad sin temor.

Alemania

Las regiones de Turingia y Sajonia en Alemania celebran desde septiembre la victoria del partido Alternativa para Alemania (por sus siglas en alemán AfD); ultraderechista, nacionalista y con posturas neonazis, el partido se embolsó la elección. Por sorprende que parezca, esta no sería la primera vez que estas dos regiones mantienen vigente la extrema derecha con tintes nazis, recordando así, que fueron las primeras entidades en ser gobernadas por el partido nazi en 1929.

En Turingia, el AfD se llevó más del 30% de los votos, mientras que los demócratas de Olaf Scholz no rozaron ni el 10% de las preferencias.

A la cabeza del AfD está Björn Höcke, un docente que, en los últimos años, ha cultivado la extrema derecha a través de su partido convirtiéndolo en una de las figuras más radicales de la política alemana, no sólo por sus comentarios anti derechos y xenófobos en contra de la comunidad africana e islámica, sino también, por utilizar lemas nazis en sus mítines políticos; lemas que son coreados y aplaudidos entre la población afín a Höcke. Se debe acotar que estos pronunciamientos abiertamente pro-nazis no han pasado en impunidad, de hecho, el presidente del AfD ha sido multado e investigado en dos ocasiones por las autoridades.

A pesar de sus controversias y poca trayectoria en la política Höcke se erige en Alemania como uno de los bastiones futuros más prometedores, siendo fuertemente aplaudido en el este de Alemania, principalmente, por sus violentas posturas antiinmigrantes que pretenden expulsar a toda la población ilegal. De esta manera un partido nazi se perfila y apunta a lo alto del tablero político alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, el partido socialdemócrata de Scholz va hacia abajo, tanto, que en noviembre de este año colapsó por completo por una disputa presupuestaria y actualmente, ha perdido el voto de confianza en la Cancillería y con ello, se realizarán unas elecciones anticipadas donde la derecha del AfD pretenderá meter cuchara y con ello, el riesgo para la comunidad migrante y los derechos alcanzados de las mujeres alemanas pueden comenzar a tambalearse ante el tren del neonazismo alemán.

Argentina

Se ha cumplido un año desde el ascenso de la derecha en Argentina. El pasado 19 de noviembre del 2023 se anunció la victoria de Javier Milei y seis meses después, el presidente anunció la desaparición del Ministerio de las Mujeres; órgano que atendía la crisis de violencia en razón de género del país y que representaba una victoria en la lucha de las argentinas. Posteriormente, cerró el programa Salón de las Mujeres, el instituto Nacional contra la Discriminación y la línea de ayuda para atender casos de violencia de género a nivel federal.

En este país, cada 35 horas, una mujer es víctima de feminicidio y consagrar el Ministerio de las Mujeres, le tomó a las asociaciones y colectivas feministas más de 40 años de lucha.

En materia de derechos sexuales y reproductivos ha recortado los insumos para el Programa de Salud Sexual, vulnerando especialmente a las personas que viven con VIH, asimismo, se desmanteló el ENIA, un programa lanzado por el expresidente Macri y que pretendía erradicar el embarazo adolescente a través de estrategias educativas, de cuidados y acompañamiento.

El informe de la Secretaría de Género “Impacto de las políticas de Milei en las mujeres y diversidades trabajadoras. ¿Cómo construir una política para la vida que queremos?” fue lanzado en mayo de este 2024 y denuncia esencialmente cómo las brechas salariales se han recrudecido, así como la precarización y el hambre en los hogares de las madres autónomas.

De acuerdo con este informe, son las mujeres quienes han vivido mayores tasas de desempleo desde el ascenso de Milei a la presidencia, además, quienes luchan más por políticas públicas; las mujeres se han convertido en una de las filas de resistencias más importantes en Argentina, denunciando el nulo acceso a la vivienda, alimentos, servicios, educación y protección para ellas y sus hijas e hijos, particularmente, en las zonas rurales del país.

Italia

La extrema derecha también ha llegado con fuerza a tierras italianas. Bajo la bandera de los Fratelli d’Italia y su titular, Georgia Meloni -quien en 2022 se convirtió en la primera ministra en la historia de Italia-, el conservadurismo ha acumulado un grueso poblacional importante de simpatizantes y si todo sigue viento en popa, podría convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de Italia en los próximos años.

Lo que busca actualmente Meloni es moverse rápidamente, disipar los temores sobre la derecha y producir un impacto positivo para triunfar junto a su partido Fratelli d’Italia; antes de Meloni estuvieron los derechistas Silvio Berlusconi y Matteo Salvini quienes no son particularmente bien vistos entre la población, por ello, la imagen fresca de una derecha más moderna de Meloni se ha comenzado a llevar los reflectores.

«Dios, patria y libertad» son los tres ejes rectores de la política de Meloni y aunque, según reza su partido siempre buscará la autonomía de las mujeres, también es cierto que su ideología tiene fuertes valores patriarcales como la familia tradicional, los roles de género y por supuesto, férreas políticas antiaborto.

Kazajistán

Saltanat Nukenova fue víctima de feminicidio a manos de su esposo, quien fuere, ni más ni menos que el ministro de economía del país, Kuandyk Bishimbayev. El hecho derivado de una fuerte agresión física fue grabado por cámaras de seguridad y esto, incitó a una enorme revolución dentro del país kasajo, así como el levantamiento de las mujeres que derivó en una ley histórica contra el feminicidio.

Bishimbayev, uno de los hombres más poderosos del país había sido grabado pateando y golpeando en el rostro a Saltanat, quien yacía en el suelo. En una recapitulación de los hechos, la mujer habría sido trasladada a una sala VIP de un hotel de la capital de Kazajistán, mientras el hombre -con quien llevaba un año de matrimonio- intentaba contactar a una persona vidente y horas más tarde, pidió una ambulancia sólo para constatar que la mujer había perdido la vida aproximadamente 8 horas antes a causa de una lesión cerebral, contusiones y finalmente, estrangulamiento.

Con las indagatorias se sabría que el hotel donde el exministro había ocultado el cuerpo se trataba de una cadena hotelera y restaurantera a nombre de un pariente muy cercano; el magnate hotelero fue sentenciado a 4 años de prisión por ocultar el crimen de Bishimbayev.

De esta manera, inició la lucha por la justicia y es que, sacar una sentencia por feminicidio en este país es prácticamente imposible y más, cuando el feminicida representaba a uno de los poderes fácticos más poderosos del país.

En Kazajistán existe el «uyat» que significa verguenza; una verguenza que sólo las mujeres pueden cargar por los hechos y que normaliza el abuso en esta región del mundo. Las mujeres no denuncian por sentir el uyat y convierte a este país en un paraíso para el feminicidio impune, el abuso y la violencia doméstica contra las mujeres, sin embargo, la divulgación del caso y la furia colectiva de las kazajas por la justicia permitió el estallido del caso y es que, las audiencias eran transmitidas en todos los medios de comunicación y diariamente, 3.5 millones de personas siguieron las audiencias.

Aunque el tráfico de influencias, el poder y el pacto patriarcal intentaron mermar el caso cuando el feminicida increpaba al juez por no ser justo y por cuestionar si él dejaría que una mujer tuviera el poder en una relación, la presión mediática era difícil de controlar para el tribunal y finalmente, el 13 de mayo del 2024 se imputaron 24 años de prisión a Bishimbayev por el homicidio de Saltanat Nukenova de 31 años de edad.

Este hecho sacudió por completo al país y la lucha no se detendría sólo con la sentencia, pues Aitbek Amangeldi, el hermano de Saltanat se convertiría en un importante activista en contra de la violencia doméstica y construiría una red de más de mil personas para dar refugio y cuidar de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues en este país, la violencia doméstica había sido despenalizada desde el 2017 y desde entonces, el feminicidio se había convertido en una constante.

Según las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, al menos 80 mujeres son asesinadas cada año en Kazajstán por sus parejas y diariamente, la policía recibe unas 300 denuncias de violencia doméstica.

El caso de Saltanat derivó en protestas dentro y fuera del país, así como peticiones internacionales para abolir la despenalización de la violencia doméstica; dos meses después de la sentencia del feminicida, el presidente de Kasajistán anunciaría que se promulgaría una ley y castigaría a quien ejerciera violencia doméstica; la ley lleva por nombre Saltanat.

Kenia

Este año aconteció el feminicidio de la atleta de alto rendimiento Rebecca Cheptegei y el hecho, colocó la lupa sobre Kenia y la crisis de violencia en razón de género que atraviesa el país africano.

En África, las mujeres enfrentan desigualdad en aspectos económicos, legales, políticos y sociales. A pesar de los avances, un informe de 2020 de ONU Mujeres, el Banco Africano de Desarrollo y la CEPAL, reveló que el continente obtuvo un 48,6% en el Índice de Género de África de desigualdad en materia de género en 51 de los 54 países del continente.

Desde marzo de este año, las mujeres africanas se han levantado y denunciado que la violencia de género se ha vuelto insostenible; la furia es colectiva y los casos de feminicidio se han convertido en una cotidianidad en la región.

Precisamente, en Kenia, se encontraron a 31 mujeres decapitadas, torturadas y estranguladas en lo que va del año; no hay detenidos. Esto produjo que las mujeres salieran a las calles para protestar y exigir fin a la violencia, pues según denuncian, a los líderes africanos y a la policía, poco les importa avanzar en los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, esto, a pesar de representar el 50.49% de la población total keniana.

El martes 17 de diciembre el gobierno keniano aprobó la creación de un grupo que atienda la crisis de feminicidios en este país, pues según información oficial del gobierno, en los últimos 3 meses, se han asesinado a 97 mujeres y niñas en el país. En añadidura, el Centro Nacional de Investigación Criminal refiere que cada dos días una mujer es asesinada a manos de su pareja en Kenia. Hasta el momento no se ha desplegado un plan de acción contundente para saber cómo se combatirá esta recrudecida crisis, siendo la única herramienta pública, el recién formado grupo de trabajo que, según dio a conocer el Consejo de Ministros, intentará identificar lagunas en la legislación y mejorar la aplicación de la ley.

Sudáfrica

De acuerdo con el Consejo Sudafricano de Investigación Médica, 5.5 de cada 100 mil mujeres fue asesinada por su pareja sentimental durante 2021 y desde entonces, la tasa de feminicidios se ha mantenido como una constante en el país; el ritmo acelerado de este fenómeno ha puesto a las autoridades sudafricanas en jaque, pues todos los días, 3 mujeres son víctimas de feminicidio.

De acuerdo con ONU Mujeres, uno de los problemas esenciales es la cultura patriarcal en Sudáfrica que ha normalizado la violencia y el homicidio en razones de género; una práctica frecuente es que el feminicida y su familia busque disuadir a la familia -o a la sobreviviente- de llegar a un acuerdo a través de reuniones donde se otorgan compensaciones económicas.

Estas prácticas y la inacción de las autoridades produce que en el 44% de los feminicidios no se logre identificar al feminicida, todo ello, a pesar de que los números denuncian que es la pareja quien comete 6 de cada 10 feminicidios; el 19% un amigo o vecino; 10% un desconocido y el 10.9% la propia familia.

El último informe de feminicidios «20 years of feminicide research in South Africa» del South African Medical Research Council, refiere que, en la década de 1999 a 2009, han demostrado que la prevención del feminicidio es posible a través de políticas públicas; esta organización cuenta con un experticia en la materia, sin embargo, a pesar de instar al gobierno a participar de manera conjunta, en estas últimas décadas el Estado sudafricano ha hecho poco para atender esta crisis, no sólo en materia de legislación, sino también, en no combatir la pobreza, la violencia doméstica, las agresiones sexuales, la violencia infantil, el desempleo de las mujeres y propiciar la autonomía de las mujeres en el país.

Haití

Desde hace décadas Haití atraviesa una emergencia humanitaria luego de enfrentar desastres naturales e inestabilidad política tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y la proliferación de bandas criminales, lo que ha provocado que 300 mil mujeres y niñas vivan desplazadas en campamentos como parte de su estrategia de supervivencia, sin embargo, estos espacios de supuesta contención sólo han recrudecido su vulnerabilidad, la desnutrición y la violencia sexual.

Esto ha derivado que 8 de cada 10 mujeres haitianas en estas condiciones de vida sientan tristeza y desesperación, un problema generalizado que también se agrava seriamente en las infancias haitianas desplazadas, pues el 75.9% de ellas declararon sentirse «tristes todo el tiempo«, especialmente, por no tener alimento suficiente.

El informe «Haitian womens particular need through their leadership role» de ONU Mujeres denuncia que la mayoría de los refugios -habitados por mujeres y niñas- no cuentan con ninguna clase de seguridad, no hay iluminación, servicios básicos, los sanitarios están abiertos al aire público y no hay privacidad para realizar actividades cotidianas simples como tomar un baño o gestionar el proceso de menstruación; las adolescentes, niñas y mujeres viven acoso cotidiano, agresiones y hostigamiento sexual en estos espacios.

En el informe, las mujeres denuncian que cada vez que intentan exponer sus preocupaciones o en su defecto, pedir que se les permita participar en la toma de decisiones de los campamentos, los miembros del comité les exigen favores sexuales a cambio de dejarles entrar.

Ante esta vulnerabilidad, las mujeres que intentan entrar a estos comités son relegadas a los grupos de limpieza; espacios únicos donde se les permite laborar por el bien comunitario.

El círculo de feminización de la pobreza impera en Haití, sólo el 3 de cada 10 mujeres desplazadas tiene la posibilidad de comprar alimentos. Así, entre inseguridad interna y externa de los campamentos, vulnerabilidad económica, alimentaria, ataques sexuales e imposibilidad de desplazarse a provincias para rehacer su vida, las mujeres muestran los picos más altos de desesperación y angustia; 68.9% de las mujeres y niñas desplazadas fueron identificadas con ansiedad y trastornos depresivos.

Afganistán

En agosto de 2024 se cumplieron 3 años del ascenso del poder talibán en Afganistán, los derechos de las mujeres y niñas han vivido un retroceso importante que las vulnera, tortura y violenta bajo un régimen extremista y patriarcal, que demanda acciones internacionales inmediatas. Desde 2021, organizaciones civiles han exigido al Consejo de Seguridad de la ONU que Afganistán rinda cuentas sobre los tratos inhumanos que viven las mujeres, sin embargo, la ofensiva internacional ha sido poco clara.

Este 2024 los talibanes acudieron por primera vez a una reunión internacional cuando se dieron cita en la Reunión de Doha en Qatar, hecho que encendió las alarmas a nivel global pues infería que se reconocía su gobernanza en el pueblo afgano. La propia ONU -órgano que preside la reunión-, refirió que el objetivo de invitar a los talibanes era acercarse más a la resolución de la crisis que enfrentan las personas en el país, particularmente, las mujeres y niñas.

Sin embargo, poco dio frutos esta reunión y en 3 años, la promesa de reconocer a las mujeres como garantes de derecho ha quedado como una falsa promesa del régimen talibán. El informe Death in Slow Motion: Women and Girls Under Talibán Rule de Amnistía Internacional ha documentado todas las leyes islámicas que han abusado, violentado y vulnerado a las mujeres y niñas afganas, entre ellas, la penalización de derechos sexuales y reproductivos, a la salud, educación, al trabajo, al libre tránsito e incluso, el castigo por hablar, reír o cantar en espacios públicos.

El 22 de agosto se aprobó la ley que prohíbe a las mujer hacer escuchar su voz, presuntamente, por producir tentación y corromper al hombre. En respuesta, docenas de mujeres grabaron videos -algunos anónimos- cantando en parques o plazas públicas como una contra respuesta bajo el mensaje: «Nuestra voz no es privada, ni tentadora»

En los últimos años, se tiene registro de detenciones arbitrarias y torturas, todo bajo un marco legal ambiguo y poco objetivo que apela al delito de «la corrupción moral»; mujeres pueden ser detenidas, golpeadas o recibir descargas eléctricas si un hombre talibán considera que se está cometiendo alguna infracción moral. Naciones Unidas documenta la existencia de casos donde niñas han sido castigadas por este delito al no cumplir con la extrema modestia que demanda el Estado talibán

Japón

La crisis de natalidad está atravesando a las mujeres japonesas y en los últimos años, la derecha ultraconservadora ha comenzado a ganar terreno en el país del sol naciente, donde las agresiones sexuales, la nula paridad, una fuerte brecha salarial y la violencia estructural coopta a las mujeres de buscar su autonomía laboral.

Ejemplo de esto, se encuentra en la forma en que la Universidad de Medicina de Tokio se dedicó, desde el 2006, a modificar los puntajes en los exámenes de admisión; querían a las mujeres fuera de la educación superior. Presuntamente, los puntajes de las estudiantes habían sido fuertemente reducidos, mientras que se facilitaba el acceso de sus congéneres.

El medio tokiota más importante de la ciudad, Yomiuri Shimbum, reportó que el motivo principal que habían dado las autoridades universitarias era que las mujeres tendían a casarse y convertirse en madres, lo que evitaba que ejercieran al terminar la carrera, por ello, preferían dejar el lugar a un hombre que tuviese el camino más libre para desempeñarse en la medicina. Sólo en 2018, 30 mujeres fueron aceptadas para estudiar medicina en la Universidad de Tokio.

Además de esto, se suman las fuertes políticas por frenar la caída de natalidad en el país; políticas que no combaten las brechas salariales, la precarización, las jornadas laborales y la violencia estructural, pero que sí instan a las mujeres a parir sin importar qué. Entre los intentos más polémicos se encuentra la iniciativa de pagar hasta 4 mil dólares a las mujeres residentes de zonas urbanas para casarse con hombres de áreas rurales; el objeto es que se comiencen a poblar el campo y las mujeres se conviertan en madres.

Bajo el bastión del político Naoki Hyakuta, dl Partido Conservador de Japón, -con apenas un año de trayectoria-, ha cobrado especial relevancia y ganado jóvenes adeptos quienes abrazan el conservadurismo, el belicismo, la xenofobia y la misoginia. En noviembre de este año, el presidente del partido compartió un «futuro hipotético» donde aquellas mujeres que tengan más de 25 años ya no podrán casarse por ser consideradas demasiado viejas, mientras que las mujeres solteras de 30 años en adelante, enfrentarían una histerectomía -extracción del útero-.

Aunque esta idea sólo quedó como una conversación conservadora y no trascendió, si pone en la mira que la derecha comienza a ganar espacios de decisión en Japón, aún más, que las mismas mujeres que llevan décadas de lucha.

Con apenas un año de trayectoria, el Partido Conservador ya ha logrado hacerse de 3 escaños en el Congreso -de los 176 que son electos-, y aunque el número es apenas mínimo, resulta preocupante que este número de representantes haya sido luchado y obstaculizado para las mujeres.

En un repaso breve, Japón logró el sufragio femenino en el 45, tras la Segunda Guerra Mundial y con ello, la participación política femenina comenzó a avanzar. Hace 75 años, las mujeres ocupaban el 8.4% de la Cámara y hoy, en 2024, representan el 9.9%.

Es decir que, en dos tercios de siglo, la participación femenina sólo aumentó un 1.5%, un avance frustrante e increíblemente lento que tiene por consecuencia, un retroceso en materia de brecha salarial, derechos sexuales y combate a la violencia de género; mientras que, hace casi un siglo las mujeres luchan por lograr una docena de escaños, personajes de ultraderecha con ideas distópicas y violentas, logran ingresar a la política nipona de manera laxa.

Corea del Sur

«Bicheon», «bichulsa», «biyeonae» y «biseksu» son los 4 pilares que están haciendo tambalear a Corea del Sur; significan no citas, no sexo, no bodas, ni hijos. Se trata del movimiento feminista 4B y que nace del hartazo de las surcoreanas a la misoginia, siendo el objeto principal, no relacionarse más con hombres y por el contrario, construir espacios seguros únicamente entre mujeres.

Aunque el feminismo es un movimiento mal visto entre la población surcoreana, los grupos de mujeres que se identifican con esta política no van a medias tintas; prefieren bajar la tasa de natalidad al exterminio antes de continuar alimentando al sistema. El polémico presidente Yoon Suk-yeol (recientemente destituido por sus declaraciones bélicas), manejó retóricas violentas y de criminalización contra el movimiento feminista, acusando a las mujeres de sólo querer propiciar el conflicto y de mentir sobre sus condiciones, pues la discriminación y la violencia no existe -presuntamente- en el país. Yoon Suk-yeol también intentó eliminar el Ministerio de Igualdad de Género.

El 4B no nace de la noche a la mañana, sino que desde 1980 algunas mujeres comenzaron a regirse por estas reglas y en años recientes, cobró un auge extremo donde se especula que hay más de 50 mil mujeres que han decidido cortar todo lazo con sus congéneres.

Las mujeres que siguen el 4B consideran que la violencia, la discriminación y la exclusión está tan arraigado al país y sus estructuras, que resulta prácticamente imposible derrocar al sistema si no es exterminándolo. Aunque los datos específicos sobre violencia en razón de género, doméstica o acoso sexual no se encuentran en la web, sí se pueden nombrar las desigualdades estructurales que viven las mujeres.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Corea del Sur es la potencia con mayor brecha salarial, ocupando -a nivel global- el sitio número 118 de 144 de los países con mayor rezago.

Asimismo, el 56% de las surcoreanas son económicamente activas, siendo ellas, quienes tienden a ocupar con mayor incidencia los trabajos de medio tiempo y el 63% de ellas percibe los salarios más bajos; quienes ocupan los cargos mejor remunerados son sus congéneres.

Esto último, también se repite en la participación política, pues sólo 1 de cada 10 puestos es ocupado por una mujer de acuerdo con la Asamblea Nacional de Corea del Sur, lo que convierte al país en el peor calificado por la OCDE y el que tiene a menos mujeres en la política entre los 34 países miembros de la OCDE.

El rol de género y los deberes de maternidad cooptan a las mujeres de autonomía, algo que documenta «Estereotipos raciales y de género» de la Universidad de Sevilla, pues es muy difícil que las mujeres logren conciliar sus trabajos con su trabajo de cuidados y doméstico; son ellas quienes tienden a renunciar a su autonomía económica una vez que contraen matrimonio lo que ha profundizado la violencia económica, el machismo y la brecha salarial. Así, las mujeres surcoreanas resisten con los guantes bien puestos mientras la tasa de natalidad del país va en picada; las feministas del 4B no doblegan su postura a pesar de la presión del gobierno que pretende, por toda vía, regresarlas al espacio doméstico.

Rusia

Tras dos años de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el gobierno ruso se ha visto atravesado por un escenario demográfico poco favorable; su gente envejece, la mortalidad se ha recrudecido a causa de la guerra, mientras la tasa de natalidad ha caído dramáticamente, produciendo así, la llamada «extinción rusa», por lo que la Duma Estatal Rusa, ha puesto la mira en el cuerpo de las mujeres jóvenes y su obligación de parir.

Aprobada por unanimidad, ha entrado en vigor una nueva ley federal que nace para erradicar la llamada vida «child – free» (libre de hijos), pues desde la óptica rusa, esta «propaganda» occidental ha producido serias repercusiones en el futuro del país y, en añadidura, trasgrede los valores tradicionales de derecha que el gobierno de Putin se ha encargado de mantener al margen.

Paralelamente, la Duma Estatal Rusa ha acordado que, cuando las mujeres deciden no ser madres, representan una traición a la nación al perseguir valores que empatan con la «decadencia de occidente»; cualquier mujer que diga, en espacios públicos o privados, que desea no convertirse en madre o bien, que externe sus planes a futuro sin contemplar la maternidad, puede recibir una multa de hasta 4 mil dólares.

En Rusia, las mujeres están librando una lucha por su autonomía corporal y la presión conservadora que pretende repuntar su tasa de natalidad en un contexto de belicismo, donde el país, se está quedando sin soldados.

Palestina

En octubre de este 2024 se cumplió un año del estallido de la guerra en la franja de Gaza; un año de la cruenta ofensiva militar israelí que ha propiciado el genocidio palestino, como denuncia la Corte Internacional de Justicia. Desde entonces, son las mujeres, adolescentes y niñas quienes han enfrentado con mayor recrudecimiento el belicismo, las muertes, la pobreza y la violencia.

En abril, UN Women publicó «Gender alert: Scarcity and fear: A gender analysis of the impact of the war in Gaza on vital services essential to women’s and girls’ health, safety, and dignity», un informe que expone que, de octubre a abril, 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas, es decir 55 asesinatos por día. Más de la mitad (6 mil), eran madres, lo que ha propiciado que, sólo en Gaza existan 19 mil infancias en orfandad.

Un Women asegura que a la población de mujeres les resulta aún más difícil acceder a los suministros, servicios y recursos, un problema que se acentúa en familias encabezadas por ellas, quienes tienen que alimentar, proteger y mantener a sus familias por si solas sin un trabajo que les permita generar ingresos. En Gaza, 3 mil familias tienen a una mujer autónoma como único sostén.

Un Women asegura que a la población de mujeres les resulta aún más difícil acceder a los suministros, servicios y recursos, un problema que se acentúa en familias encabezadas por ellas, quienes tienen que alimentar, proteger y mantener a sus familias por si solas sin un trabajo que les permita generar ingresos. En Gaza, 3 mil familias tienen a una mujer autónoma como sostén.