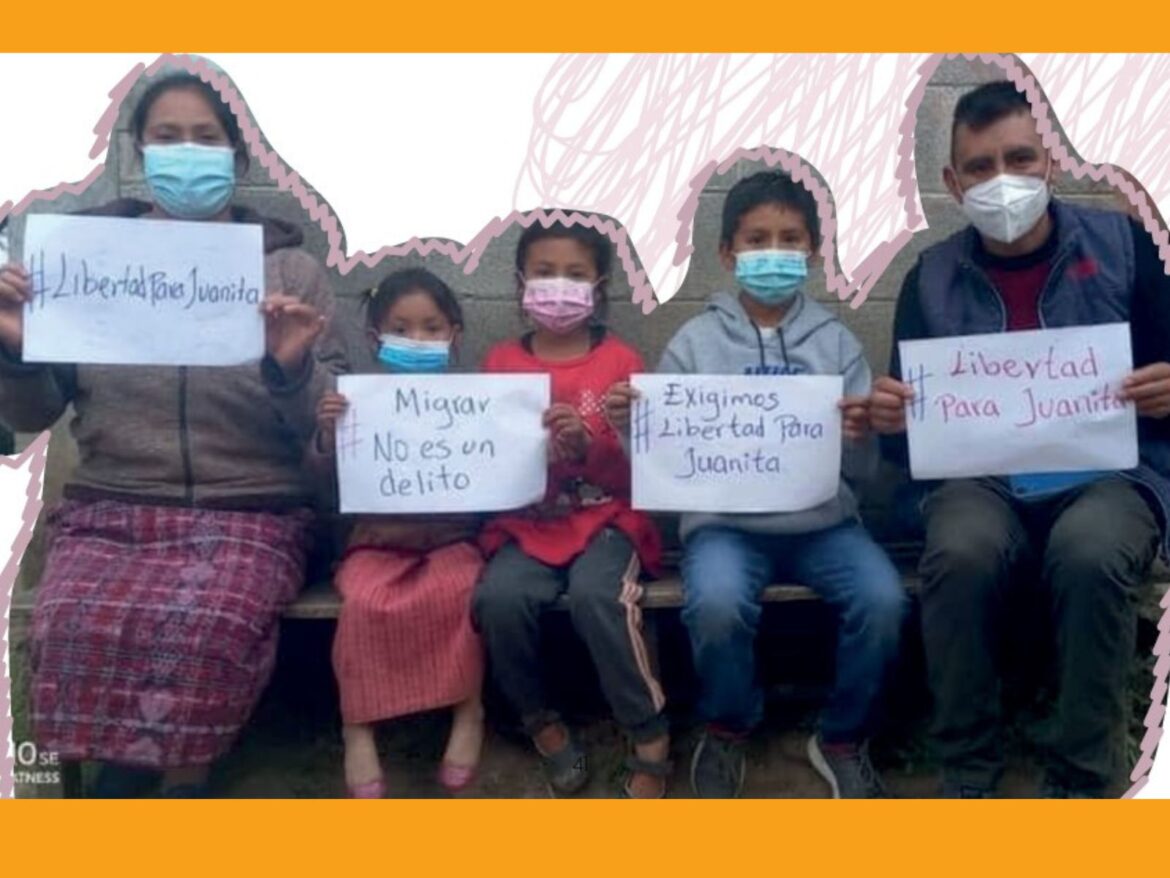

Ciudad de México.- En 2014, Juanita Alonzo, migrante guatemalteca, fue detenida en su caminar hacia los Estados Unidos. Además de ser víctima de tortura sexual y exclusión, la inculparon de pertenecer a una banda de secuestradores y la privaron de su libertad durante 8 años. Hoy, recordamos su lucha haciendo un recuento de la criminalización que el Estado Mexicano ejerce en la población migrante.

El caso parecía no tener salida, a pesar de que organizaciones civiles y promotores de los derechos humanos en Guatemala habían acompañado el caso, bastó sólo una herramienta para la expedita liberación de Juanita: presentarlo ante López Obrador.

En 2022, periodistas de Milenio y representantes de la ONU cuestionaron al -entonces- presidente sobre el caso quien aseguró que se trabajaría sobre ello y prometió su liberación inmediata. El 21 de mayo, Juanita fue puesta en libertad y toda punibilidad sobre su presunta participación en un secuestro fue derogada.

Esta victoria llegó no de la mano del presidente quien dio la orden, sino más bien, como resultado de una incansable lucha de personas defensoras que visibilizaron el caso y difundieron de manera incansable la historia de Juanita. Entre ellas, las redes de madres buscadoras de la frontera norte y familiares de personas desaparecidas en su tránsito por México; se entretejió una cadena de resistencia que colocó en el mapa público a Juanita y con ello, alcanzó a los medios de comunicación más importantes del país.

Resulta fundamental nombrar el caso porque esboza la estrecha relación que mantiene la migración con la criminalización, particularmente, con las personas migrantes de comunidades indígenas. En aras de esta conmemoración, no se olvidan las tretas que el Estado mexicano ha colocado para encarcelar y torturar a la población migrante que utiliza nuestro país como puente hacia los Estados Unidos.

Data Cívica recuerda en estas fechas que México encarcela con acusaciones falsas a migrantes hispanos con mucha mayor incidencia que a migrantes de nacionalidad estadounidense. El 58% de las personas migrantes privadas de su libertad (no estadounidenses) denunciaron haber sido acusados falsamente de un delito no cometido.

¿Por qué este caso no debe quedar fuera del foco? Según refiere el Centro Prodh, el acompañamiento al caso de Juanita permitió profundizar en esta compleja realidad y dar cuenta de que las diferentes violaciones a los derechos humanos a que están expuestas las personas que son criminalizadas, se agravan para las personas migrantes e indígenas por la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran; en ellas confluyen condiciones que deben ser analizadas con perspectiva interseccional y de género.

Además, la falta de controles o mecanismos de rendición de cuentas efectivos inciden en su repetición. La detención arbitraria, la tortura como método de investigación y la falta de una defensa adecuada son una constante en el sistema de justicia penal mexicano. Aunado a ellas, el caso de Juanita permite advertir otras violaciones a derechos humanos, como la falta de asistencia consular y de intérprete, las cuales influyeron de manera negativa en su proceso penal.

Criminalización migrante: México responsable

El informe «La criminalización de personas migrantes en México: el caso de Juanita Alonzo y su búsqueda por la libertad” del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh), documenta que, el 80% de la población extranjera privada de libertad es de nacionalidad hondureña y guatemalteca. La mayoría se encuentra recluida en el sur del país en Veracruz, Oaxaca o Chiapas. El 57% de las personas migrantes que nacieron en otros países, menos en Estados Unidos, reporta que está recluida porque lo acusaron falsamente de cometer un delito, la inculparon o confundieron.

Un asunto relevante es que no existen cifras oficiales que constaten exactamente cuál es la incidencia delictiva, de tortura y opresión que viven las personas migrantes que atraviesan México, sin embargo, sí existe documentación suficiente para dimensionar que este es un fenómeno generalizado y sistémico donde el Estado tiende a criminalizar y fabricar delitos no cometidos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, del total de la población privada de la libertad (PPL) en 2021, 64.5 % experimentó al menos un acto de violencia psicológica realizada o permitida por la policía o autoridad después de la detención y antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público (AMP) o juez de lo penal. Se estima que había 220 mil 477 personas de 18 años y más privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales 5.7 % eran mujeres y 94.3 % hombres.

Al desagregar la información, según sexo, se observa un porcentaje similar de hombres: 64.5% y mujeres 64.4% que vivieron estas situaciones. Sin embargo, existen situaciones de violencia psicológica diferenciadas entre mujeres y hombres, por ejemplo, el porcentaje de mujeres privadas de la libertad a quien le amenazaron con hacerle daño a su familia: 29.9% y le presionaron para denunciar a alguien 27.5% es mayor que el de hombres: 21.2 y 21.5%, respectivamente, en 8.7 y 6.0 puntos porcentuales.

Asimismo, el 25.9% de las mujeres privadas de su libertad vivió discriminación; 4% por pertenecer a una comunidad indígena y 4.6% por hablar una lengua indígena.

En el sistema penal mexicano, los procesos de los imputados se tratan de formas diferentes, pero hay patrones que evidencian la arbitrariedad constante en los casos de personas indígenas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) de 2016, 99% de esta población termina en prisión preventiva tras su aprehensión, lo que implica atravesar el proceso penal en la cárcel aun sin sentencia.

Acerca de otras formas de abuso más extremo después de la detención, y hasta antes de llegar a la agencia del Ministerio Público (MP) o con un juez de lo penal, la policía o la autoridad amenazó con levantarles cargos falsos al 44.7% de las personas migrantes (sin contar a las nacidas en Estados Unidos); esto sucedió en menor medida a las personas de origen mexicano (39.2%) y de origen estadounidense (34.8%).

Además, al 35.1% de las personas migrantes (sin contar a las personas nacidas en Estados Unidos), la policía o la autoridad que las detuvo las amenazó con matarlas (después de la detención y hasta antes de llegar a la agencia del MP o con un juez de lo penal), mientras que esto sucedió en menor medida a las personas de origen mexicano (al 26.4%) y de origen estadounidense (26.9%), según recopila el Centro Prodh en su informe.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el acceso a la justicia para las personas pertenecientes a grupos vulnerables en México es afectado por diversas problemáticas independientes de su situación jurídica, entre ellas: discriminación, falta de información sobre derechos humanos, falta de intérpretes y traductores, falta de defensores que hablen las lenguas maternas de las y los detenidos.

Juanita fue liberada hace 2 años, pero sus 8 años en prisión preventiva no se olvidan, tampoco, la violencia del Estado mexicano en su contra. Su nombre, es el recordatorio constante que, el «M» de México no es de «migrante» como lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de diciembre en el Día Internacional del Inmigrante y menos, en un contexto donde la militarización se ha enraizado en nuestras fronteras.