Ciudad de México.- Han pasado cuatro años desde que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021, desde entonces, las mujeres enfrentan una crisis de derechos humanos que es comparada con un apartheid de género gracias a una serie de restricciones que las borró de la vida pública.

El año pasado, se aprobó la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en donde se prohibió usar su voz en espacios públicos, es decir, que no podían cantar, hablar o reír fuera de sus casas. En consecuencia, cada restricción ha borrado a las mujeres afganas de lo público lo que se engloba dentro de un apartheid de género que constituye un crimen de lesa humanidad según el informe de la ONU.

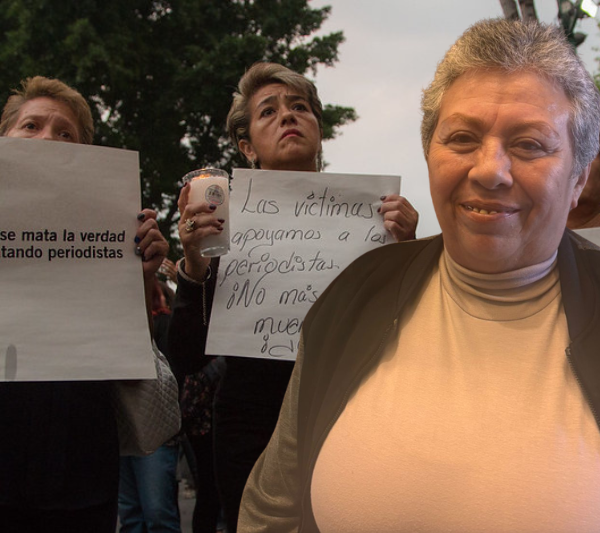

No obstante, las mujeres se reunieron para resistir ante tal y medida y cantaron en voz alta: «¡mujer, vida y libertad!», lema del que ha sido la bandera del movimiento de afganas quienes se han salido públicamente a exigir la expulsión del régimen talibán, mientras destruyen fotografías del líder, el mulá Hibatullah Akhundzada, esto como respuesta ante las prohibiciones que les pide silenciarse a toda costa.

En voz alta, mujeres afganas cantan y resisten contra prohibiciones del régimen talibán

El apartheid de género consta de «actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo de género sobre cualquier otro grupo o grupos de género y cometidos con la intención de mantener dicho régimen», advierte el informe. Además, en diversas ocasiones la Corte Internacional de Justicia dejó claro que cualquier motivo o justificación sobre un apartheid de género (religión o cultura) son inaceptables y contrarios al derecho internacional.

De acuerdo con informe sobre la «Situación de las mujeres y las niñas en el Afganistán» de la ONU, cuando los talibanes tomaron el control de Kabul y proclamaron la creación de “Emirato Islámico del Afganistán” colocaron a el mulá Haibatullah Akhundzada, también conocido como Amir-ul-Momineen, para liderar a las autoridades de facto y tener la autoridad absoluta.

Entre la serie de cambios políticos y culturales que hizo el régimen, también abogaron por defender los derechos de las mujeres conforme a su interpretación del islam y la cultura afgana, por lo que, en una conferencia de prensa anunciaron que las mujeres podrían estudiar y trabajar conforme al marco de su religión.

Sin embargo, tiempo después se suspendió la Constitución de 2004 y toda legislación nacional como la Ley sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De esta manera, suprimieron instituciones y mecanismos que promovían la igualdad de género y proporcionaban protección contra la violencia en razón de género, por ejemplo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y el Ministerio de Asuntos de la Mujer.

Posteriormente, comenzaron a emitir más de 50 edictos, decretos, declaraciones y directivas que restringieron sus derechos a la libertad de circulación, atuendo, comportamiento, acceso a la educación, trabajo, salud y justicia en relación a la ley islámica. De acuerdo con el informe, los edictos se dirigen principalmente a los hombres quienes son sancionador por las infracciones de las mujeres de sus familias.

En adherencia, estos carecen de detalles concretos como definiciones o castigos sobre la aplicación de las restricciones, lo que genera un clima de inseguridad jurídica y temor para incurrir a la autocensura para evitar ser castigadas por los talibanes quienes tienen su propia interpretación de las restricciones y castigos.

En 2021, se restringió la educación de las niñas más allá del sexto grado, los conductores varones no pueden subir a mujeres sin el hiyab adecuado o sin el maharam. Para 2022, se limitó su acceso a los parques; se impuso la obligación de usar chadari (prenda negra que cubre de cabeza a pies) o no salir de su casa sin ningún motivo; cubrieron los rostros de las presentadoras de televisión, así como el de las niñas en la escuela; se ordenó a las funcionarias públicas no salir de sus casas; se prohibió su entrada en baños públicos, gimnasio, clubes deportivos y parques de atracciones y suspendió su derecho a asistir a la universidad y trabajar en organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.

Las afganas

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el país ocupa el segundo lugar en el mundo con la brecha de género más amplia derivado de una crisis humanitaria y pobreza generalizada que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Asimismo, el «Índice de Género de Afganistán» 2025, el cual mide el estado actual del empoderamiento de las mujeres y la paridad de género en Afganistán en relación con ocho indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), muestra un panorama desfavorecedor para ellas.

Por ejemplo, las afganas alcanzaron el 17.3% de su potencial pleno para ejercer el poder, tomar decisiones y buscar oportunidades frente al 60.7% de las mujeres en todo el mundo. Además, solo el 23% de ellas alcanzaron logros en desarrollo humano (salud, educación, inclusión financiera y toma de decisiones) como los hombres, en comparación al 72.1% de las mujeres de todo el mundo.

Respecto a su salud, su esperanza de vida alcanza el 84.1% y de 86.4% en los hombres. La brecha de género puede derivarse de barreras sistemáticas y sociales que degradan la salud de las mujeres como infraestructura inadecuada, prohibiciones de nuevas trabajadoras de la salud y discriminación basada en el género en los servicios.

También se encontró una alta tasa de natalidad adolescente, la cual proyecta que 62 de cada mil mujeres de 15 a 19 años están embarazadas, superando el promedio mundial de 41.3%, la cual es impulsada por el matrimonio infantil y la maternidad a temprana edad que empuja a las niñas a desarrollar roles adultos y limitar su empoderamiento.

En 2024, solo el 48.7% de las mujeres afganas logró satisfacer su demanda de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos. Esta situación pronostica una ampliación en la brecha de género en términos de salud según señala el informe.

Asimismo, las prohibiciones impuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la educación de mujeres y niñas, en donde se les prohibió la educación más allá de la primaria provocó que actualmente ellas no puedan estudiar, trabajar o recibir formación generando una exclusión del 77.6% de las mujeres, de esta manera solo el 24% de las mujeres participan en la fuerza laboral frente al 89% de los hombres.

Sin embargo, las mujeres que trabajan suelen ocupar puestos poco remunerados y menos seguros de sectores informales, gracias a su prohibición en sectores formales u oportunidades empresariales. La marginación económica obstruye su independencia, ya que no tienen acceso a recursos financieros, cuentas bancarias y servicio de dinero móvil, los cuales son necesarios para la autonomía económica y resiliencia.

De esta manera, las restricciones impuestas a las mujeres para asistir a institutos muestran restricciones en la educación y no mejoras excluyéndolas de oportunidades para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos esenciales para participar en la economía.

Actualmente, Afganistán tiene el cero por ciento en dos indicadores: la proporción de escaños ocupados por mujeres en el gobierno local y en el parlamento nacional. La brecha que ya existía en el país respecto a la toma de decisiones se profundizó con los decretos y prácticas para desempoderar a las mujeres en la esfera pública.

Anteriormente, en 2020 ellas ocupaban en 5.9% de los puestos directivos y para 2024 se estima que la proporción disminuyó, aunque no se conoce cuánto. El informe menciona que, la falta de representación formal de las mujeres les niega la oportunidad de influir en las políticas y aprovechar las oportunidades para mejorar sus vidas y comunidades.

Otro de los factores mencionados es la violencia física y sexual por parte de sus parejas, las cifras muestran que es tres veces superiores al promedio mundial. En 2018, el 34.7% de ellas informó haber sido agredida de esta manera frente al 13% en el resto del mundo. En consecuencia, se han ejercido prácticas como matrimonios forzados e infantiles, intercambio de mujeres y niñas, así como crímenes de honor (asesinato de una mujer por un hombre integrante de la familia por deshonra) los cuales exacerban la violencia.