“Permítame ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición”.— Mark Carney

Lo que Mark Carney describe como una ruptura histórica en el orden internacional puede ayudarnos a entender, con claridad brutal, la situación actual de México: la transición democrática que supimos construir entre 1997 y 2024 se ha acabado, y no ha llegado a su cauce natural; es decir, se ha truncado, ha colapsado.

Desde finales del siglo XX se hablaba de un “verano democrático” en México: un periodo en que el pluralismo competía con el autoritarismo, donde la alternancia electoral empezó a consolidarse, y se asumía un progreso, lento pero firme, hacia un sistema político más abierto y equitativo. Sin embargo, ese camino no ha culminado en la dirección esperada. No se ha tratado de un tránsito gradual hacia un régimen más consolidado; más bien, ha sido una fractura del pacto democrático.

Si entendemos la transición como el paso hacia un sistema más democrático e igualitario, debe decirse, sin ambages: esa transición se rompió. No se terminó, no se agotó solo con altibajos; se rompió. Y al romperse, los fragmentos que quedaron tirados son imposibles de volver a pegar sin una reconstrucción profunda del contrato social y político que alguna vez animó al país.

Carney nos instaba a dejar de fingir y a nombrar la realidad. En ese sentido, reconocer que la transición democrática ya no existe como camino viable no es derrotismo; es, antes que nada, un golpe de realidad.

La ilusión de soberanía y la dependencia estructural.

Decir la verdad —como Carney propone— implica dejar de esperar que alguien más venga a “rescatarnos”. Nadie va a salvarnos. Ni el gobierno de Estados Unidos va a exigir la extradición de narco-políticos; ni va a intervenir para frenar el sufrimiento de familias enteras sometidas a la violencia cotidiana; ni va a corregir las fallas estructurales de un Estado displicente.

La política exterior estadounidense no tiene por objeto nuestra democracia: tiene por objetivo sus propios intereses. De la misma manera que a Washington no le preocupan los derechos humanos en Venezuela más allá de sus reservas petroleras, a su gobierno no le preocupa el sufrimiento sistemático de millones de mexicanas y mexicanos; lo que le preocupa —y con razón desde su perspectiva— es contener flujos migratorios, reducir la producción y salida de fentanilo, y asegurar mercados y materias primas a favor de sus corporaciones.

Decir esto no es antipatriótico; es reconocer que la soberanía en México es, en muchos ámbitos, una ilusión. Como bien anota Carney, competir por demostrar complacencia no es soberanía: es representarla mientras se acepta la subordinación.

Un México que no controla su frontera, ni decide libremente su política arancelaria, ni produce la mitad de los alimentos que consume, ni asegura un suministro energético limpio, asequible y confiable no está ejerciendo soberanía. Está siendo gestionado —en los hechos— por factores económicos y políticos externos.

La ruptura del modelo democrático liberal

A nivel interno, reconocer que la transición se rompió significa nombrar el régimen que ahora nos gobierna por lo que es. No se trata de una transición demorada; se trata de un nuevo régimen con rasgos autoritarios y con dependencia estructural de decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras.

La democracia —como valor fundamental y como práctica real— no solo requiere elecciones libres. Requiere instituciones fuertes, contrapesos efectivos, libertades reales y una sociedad civil activa e independiente. Muchas de estas condiciones hoy están erosionadas. Lo que ha surgido en su lugar es un modelo híbrido: uno donde la concentración del poder gubernamental y la capacidad de mando sobre los demás poderes del Estado se interpretan como eficiencia, y donde la subordinación a influencias externas se vende como pragmatismo.

Decir esto no es pesimismo; es realismo político.

La política exterior y la política económica internacionales no son amenazas fetiches; son realidades que nos afectan. Si México quiere ser actor relevante en el escenario internacional, debe construir una fortaleza interna. Como bien subraya Carney, “las potencias medias —y México lo es— deben actuar juntas porque, si no estás en la mesa, estás en el menú.” Hoy México está en el menú.

La ilusión del liderazgo externo y la responsabilidad interna.

Entender nuestra realidad —con todas sus dificultades— no significa renunciar a la esperanza, sino asumir la responsabilidad por nuestro destino. México no será líder global por decreto ni por retórica. No será soberano si confunde sumisión con pragmatismo. No será democrático si confunde plebiscito con autocracia encubierta.

Y aquí llegamos a otro punto que Carney toca tangencialmente: la fortaleza interna. Fortalecer a México implica, ineludiblemente:

Reforzar la democracia desde abajo, con participación ciudadana real, no solo ritual electoral.

Descentralizar poder hacia estados y regiones, reduciendo las asimetrías que concentran decisiones en un solo centro.

Garantizar la producción soberana de alimentos, energía y bienes básicos, como condición ineludible de autonomía.

Construir instituciones que funcionen con profesionalismo, no con clientelismo o sometimiento.

Nada de esto es fácil, y nada de esto se resolverá sin una sociedad civil organizada, informada y movilizada en torno a un proyecto colectivo superior a cualquier caudillismo.

Conclusión: la necesidad de mirar de frente la ruptura.

Si algo nos dice la ruptura —y lo confirma la experiencia mexicana reciente— es que no podemos seguir fingiendo que las cosas están bien o que volverán a un supuesto equilibrio perdido. Ya no hay un “camino de regreso” a una transición que quedó atrás. Lo que existe, en cambio, es la apertura a reconstruir una matriz política y social desde los fundamentos, entendiendo lo que somos hoy: un país con fortalezas notables, debilidades estructurales —y una enorme deuda con sus propias potencialidades.

Como país, debemos aceptar que:

La soberanía no se proclama, se ejerce.

La democracia no se declara, se practica.

La dependencia se tiene que enfrentar con políticas propias y no con complacencia.

La ruptura del viejo orden exige construir nuevos acuerdos sustantivos de convivencia política y social.

México no será respetado si no se respeta a sí mismo. No será libre si no decide activamente su destino. Y no será soberano si sigue confundiendo subordinación con prudencia.

La realidad está ante nosotros —como Carney diría— y solo cuando dejen de fingir, cuando nombremos honestamente lo que enfrentamos, podremos comenzar a construir fuerza desde adentro, actuar juntos y darle rumbo propio a nuestro futuro. Difícil, sí. Imposible, no.— Mérida, Yucatán

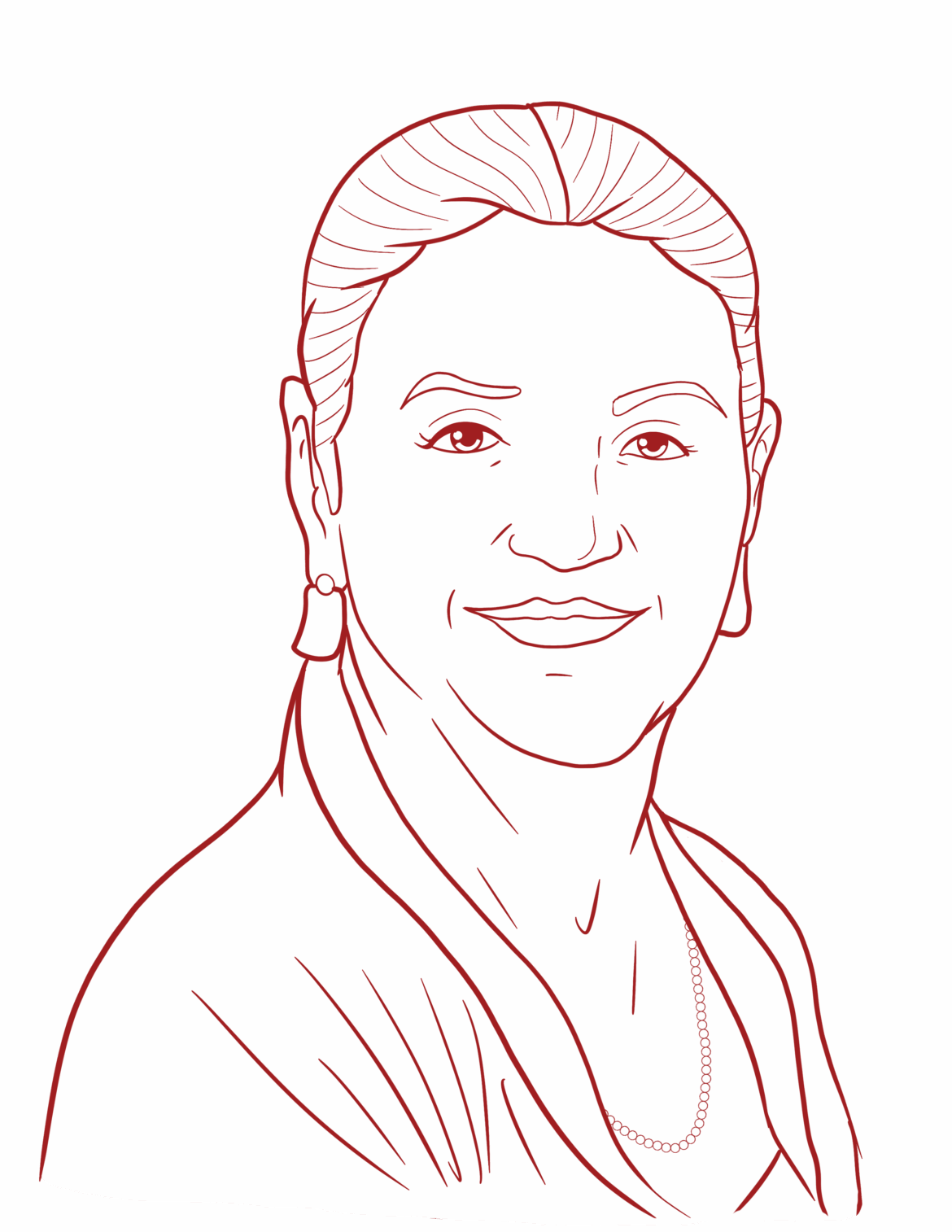

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán