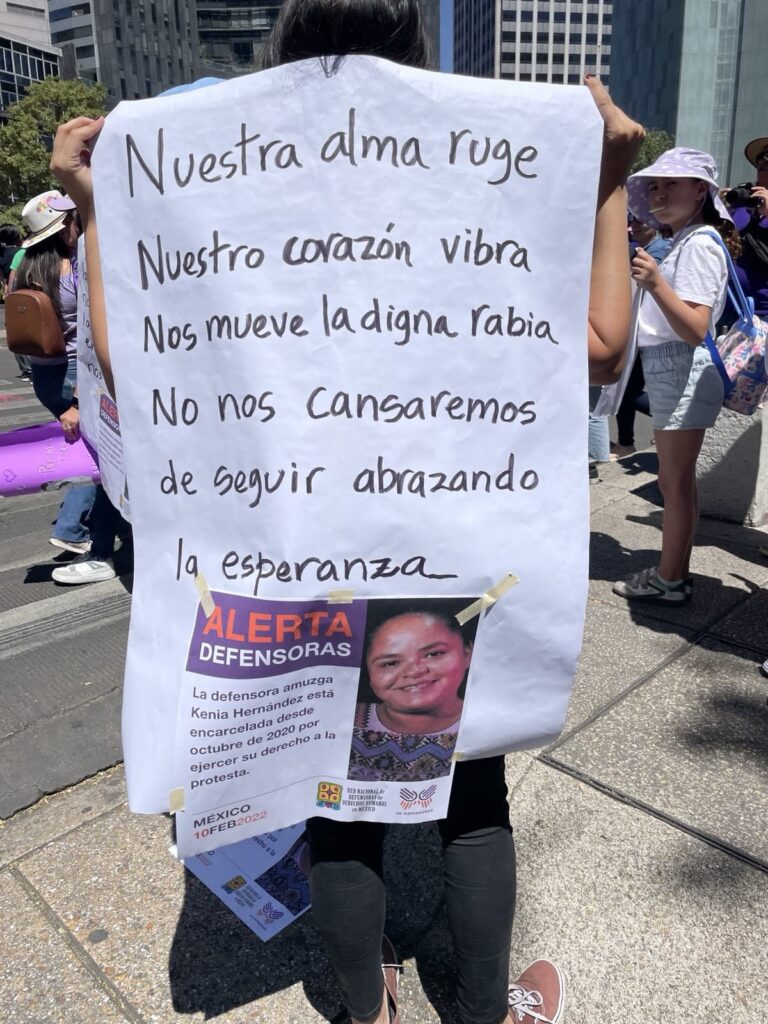

Ciudad de México.- El día de hoy, se celebra el Día Internacional de las Mujeres en Indígenas, celebración que se suma al Año de la Mujer Indígena, fecha establecida por el Gobierno de la presienta Claudia Sheinbaum Pardo, no obstante, una promesa incumplida de la mandataria mexicana la ponen en duda, frente al caso de la defensora afroindígena, Kenia Inés Hernández Montalván, quien lleva casi cinco años en prisión.

El caso de Kenia es uno de los más conocidos en México, pues la defensora de los derechos humanos —originaria de Xochistlahuaca, Guerrero— fue encarcelada por delitos fabricados ante las constantes manifestaciones que emprendía en favor de los derechos humanos y desde 2020 se encuentra privada de la libertad con una pena de 21 años y nueve meses por un total de nueve cargos.

En entrevista para Cimacnoticias, la defensora comentó que, en enero de 2025, el Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia escribió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir la liberación de la defensora y recordarle su compromiso de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas.

Mientras tanto, en la Montaña de Guerrero, el hijo de Kenia de 12 años, Joel Hernández se entrevistó con Sheinbaum en compañía del Frente Popular de la Montaña, una base social que siempre apoyó la lucha de la defensora y demandó su libertad. Para ese momento, acudieron alrededor de 500 mujeres y hombres indígenas de 25 comunidades diferentes quienes esperaron a la mandataria en la entrada de Tehuantepec para hacerle llegar la petición.

Durante la reunión, la presidenta le prometió a su hijo que haría lo posible para que Kenia saliera libre, una promesa que ya estaba presente desde el sexenio anterior cuando Andrés Manuel López Obrador se comprometió a buscar su liberación, lo cual nunca sucedió.

A pesar del encuentro, Joel estuvo viajando a la Ciudad de México para pedir cuentas a la mandataria, asistiendo incluso a una Mañanera en compañía del Frente Popular de la Montaña y del Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, pero nunca lo recibieron.

«No es un tema de la agenda política de Claudia Sheinbaum (refiriéndose a las mujeres indígenas en prisión). Tan es así que, en sus 100 compromisos de gobierno, ni siquiera se mencionó a las mujeres en reclusión (…) la reclusión social en una construcción de tejido social que pareciera que la presidenta no le interesa» -Kenia Hernández.

En menos de un año del actual gobierno, Kenia notó la distancia de Sheinbaum con las mujeres indígenas y apuntó que «no le preocupa volver a ver a las demandas de justicia social». Sobre su caso en específico, destacó que la actitud de la mandataria «ha sido demasiado frío, demasiado ajeno, no le importa».

Para la defensora, continúa habiendo un gobierno de derecha que criminaliza la lucha social y el activismo generando presas y presos políticas, pero que también margina a las comunidades indígenas, sobre todo cuando están en prisión.

«Yo aquí sigo presa desde hace cinco años por protestas que hacía, porque fui un estorbo para el gobierno, por tantas protestas me encerraron» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.

Hay que señalar que el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en el país hay 13 mil 985 mujeres privadas de su libertad de las 236 mil 773 personas que están internadas en los centros penitenciarios y al menos el 13.9% de ellas se consideraban hablantes de alguna lengua indígena.

En prisión siendo mujer indígena

Al pertenecer a una comunidad indígena, Kenia vivió de cerca la violencia que llegan a enfrentar las y los habitantes de pueblos originarios ante invasiones extractivistas o violaciones a derechos humanos. La defensora es dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y desde el 2019 ella y sus compañeras y compañeros de lucha comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento judicial.

Para junio de 2020, mientras se llevó a cabo una protesta por la liberación de presos que eran integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Kenia en compañía de tres defensores más fueron detenidos en la carretera Toluca-Valle de Bravo, ubicada en el estado de México. Transcurrieron cinco días en los que estuvo en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario «Sergio García Ramírez» en Ecatepec y después fue liberada, pero permaneció bajo vigilancia de las autoridades.

Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, alrededor de 22 elementos de la policía detuvieron a Kenia en la caseta de Amozoc, Puebla. Este hecho se dio sin que le hicieran saber el motivo de su detención y además lo hicieron sin una orden judicial.

Posteriormente, se le comunicó a sus familiares que Kenia se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. La acusaron de ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Ahora enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión como resultado de dos sentencias por delitos fabricados: robo con violencia y el uso de un arma.

En experiencia de la defensora, la mayoría de las mujeres indígenas que terminan privadas de la libertad es gracias a delitos que cometieron sus parejas y esposos. A esto se suma el círculo de violencia contra ellas que se prolonga incluso en el sistema de justicia, los cuales están conformados con más frecuencia por hombres quienes no las juzgan con perspectiva de género, dándole así largas sentencias que no se equiparan con el delito que cometieron o en otras ocasiones, ni siquiera infligieron la ley.

Cuando Kenia estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No 16 de Morelos, la cárcel de máxima seguridad para mujeres en México, había 16 mujeres indígenas privadas de la libertad de las cuales al menos 11 eran inocentes. Ahora que se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur con ella suman 15 mujeres indígenas en el penal y afirma que 9 son inocentes. Una de ellas quien tiene 61 años cumple una sentencia de 60 años que probablemente no llegará a terminar, por lo que ambas experiencias muestran una tendencia en la criminalización de este sector.

A casi cinco años de estar privada de su libertad, la defensora ha pisado diferentes penales y en todos emprendió acciones en favor de las mujeres indígenas. Por ejemplo, cuando fue trasladada al Cefereso 16, entre el 25 de octubre del 2020 hasta el 25 de enero del 2024, logró instalar un pabellón de las mujeres indígenas tras insistirle a la directora por tres años. Se trata de un espacio de convivencia en donde se les permite vivir juntas, cocinar, compartir sus saberes ancestrales e incluso sembrar la tierra con milpa, calabazas, ejotes y rábano. Según los reportes que recibe Kenia, el pabellón es uno de los sitios del penal exentos de suicidios de mujeres

Cabe recordar que, el Cefereso 16 es el único centro penitenciario federal para mujeres en el país y considerado uno de los más grandes en América Latina, el cual se ubica en el estado de Morelos. No obstante, se ha convertido en uno de los espacios más violentos contra las mujeres porque desde 2015 con su apertura se han llevado a cabo torturas, castigos, tratos crueles e inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo sistémico del cual es responsable el Estado mexicano y la cúpula empresarial mexicana.

Prisión feminicida mexicana – cimacnoticias.com.mx

Muertes en custodia en Cefereso 16 femenil – cimacnoticias.com.mx

Por otro lado, en el penal de Neza, en el que actualmente se encuentra, no hay tierra para sembrar, por lo que se ha dedicado a atender una cooperativa de 26 mujeres que se apoyan mutuamente y en donde Kenia les enseña a ser resilientes para hacer frente ante las injusticias del sistema. Asimismo, trabajan haciendo obras de artesanía y comparten sus conocimientos que funcionan como terapia ocupacional provocando incluso que, algunas de ellas, dejen las adicciones al tabaco, drogas y medicamentos.

«A mí me da mucho gusto y se me llena en el corazón de saber que el trabajo está dando frutos, de saber que el esfuerzo ahí está, porque el contacto permanente con la tierra es tan amoroso» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.

Defender a las mujeres de su comunidad

Antes de terminar presa, Kenia ya trabajaba como defensora de los derechos humanos, una decisión que tomó a los 16 años luego de atestiguar la violencia física que vivió una de las mujeres indígenas de su comunidad a quien le enseñaba a leer y escribir. El responsable fue la pareja de la mujer quien se encontraba en estado etílico.

Según narró la defensora, en su infancia nunca vivió con violencia física o emocional. Su padre siempre trató con respeto a su madre, aunque de vez en cuando cometía actos de micromachismo, afirmó durante la entrevista. Debido a esto, nunca dimensionó las consecuencias de la violencia de género, pero la situación con aquella mujer indígena de su comunidad le hizo saber que debía estudiar Derecho, una promesa que cumplió al estudiar en la Universidad de Loyola gracias a una beca que ganó.

Cuando regresó a su comunidad se dedicó a atender casos de divorcio, violencia familiar e incluso casos de feminicidio. A partir de su trabajo notó la violencia generalizada que viven las mujeres indígenas. Según su testimonio, para entender el contexto se debe partir de las restricciones sociales que les impide superarse ligado a estereotipos de género.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que, de las 7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, 3 millones 785 mil 427 son mujeres (51.4%). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que al menos el 67.7% de las mujeres indígenas sufrió violencia de género a lo largo de su vida. Por ejemplo, el 50.4% sufrió violencia psicológica, el 36.7%violencia física, el 41.8% violencia sexual y 28.4% violencia económica o patrimonial.

Y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, señala que ellas enfrentan diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de su vida:

Por forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).

A esto se suma la violencia de género que viven. Siguiendo el estudio ‘Violencias de Género en contra de mujeres indígenas en México en contextos públicos, privados e institucionales’, son principalmente las niñas y mujeres indígenas quienes afrontan las desigualdades sociales. Estas formas de opresión no deben entenderse como una sumatoria, sino como la intersección de dos identidades: mujer e indígena.

Desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur y con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, Kenia manda un contundente mensaje: se deben voltear a ver a dos sectores, el primero son las comunidades indígenas que continúan viviendo en pobreza a base de políticas públicas para el desarrollo humano; y en segundo lugar, a las mujeres indígenas en prisión quienes no son silenciadas, aisladas e invisibilizadas.

«Le solicito y le pido que nos voltee a ver porque la organización social es una parte fundamental de la reconstrucción del tejido social. Si queremos sacar adelante a este país, si queremos que se frene la delincuencia; se tiene que volver a ver las cárceles» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.